»Liebling, ich hab den Grimm geschrumpft!« – Eine Auswahl unbekannter Wortschönheiten

Als Kind habe ich es geliebt, in Lexika, und Wörterbüchern zu blättern. Vom kargen Taschengeld sparte ich mir sogar über Monate und Jahre hinweg das Bertelsmann Lexikon zusammen. Das Schmökern darin erfolgte ziellos, nicht um Wissen anzuhäufen, sondern das zufällige Nebeneinander auszukosten. Allein das Alphabet, in seiner streng ordnenden Vorgabe, sorgte für reizvolle Begegnungen von Begriffen und Kategorien, die im wahren Leben weit auseinander lagen.

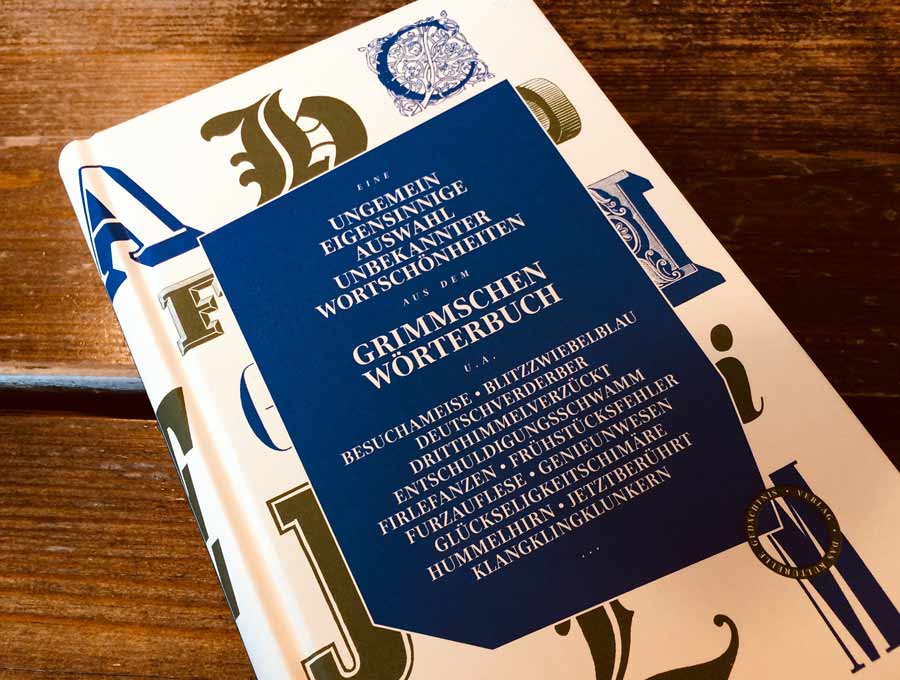

Lange dachte ich, als büchernärrischer Bub mit dieser Marotte allein auf der Welt zu sein. Niemand in meinem direkten Umfeld verstand oder teilte gar die sinnliche Lust der Wörterbuchlektüren. In Peter Graf habe ich jetzt (doch) einen Gleichgesinnten gefunden. Er hat kürzlich im Verlag Das kulturelle Gedächtnis das Buch Eine ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch herausgegeben. Der Titel ist Programm: Graf schnurrt in seiner Auswahl das Grimmsche Werk auf 1% der originalen 34.800 Seiten zusammen.

Jacob und Wilhelm Grimm starteten ihr Mammutprojekt im Jahre 1838. Was schwungvoll begann, stockte schnell. In mühevoller und akribischer Kleinstarbeit erreichten die Grimms lediglich den Artikel »Frucht«. Es war ein lexikalisches Martyrium:

wie wenn tagelang feine, dichte flocken vom himmel nieder fallen, bald die ganze gegend in unermeszlichem schnee zugedeckt liegt, werde ich von der masse aus allen ecken und ritzen auf mich andringender wörter gleichsam eingeschneit.

_JACOB GRIMM

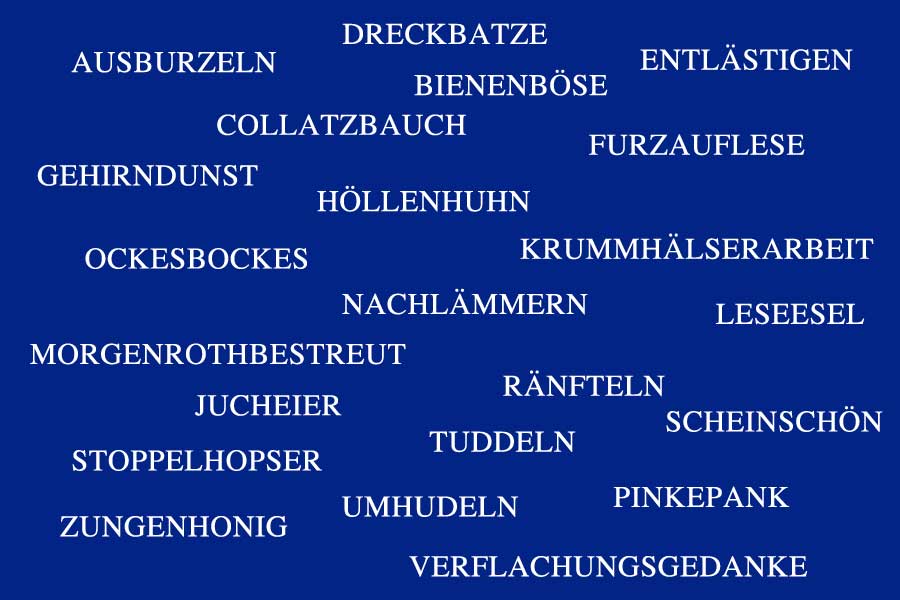

Erst 123 Jahre setzten Wissenschaftler in Göttingen und Ostberlin den Schlusspunkt unter Das Deutsche Wörterbuch. In den 33 Bänden mit zusammen 320.000 Stichwörter zeigt sich wie lebendig und variabel die deutsche Sprache ist, nicht zuletzt weil die Grimms darauf bestanden, selbst Schimpfworte und mundartliche Absurditäten aufzunehmen. Das Besondere: nicht nur die Existenz eines Wortes wollten Jacob und Wilhelm festgehalten, sondern in (literarischen) Belegstellen erstes Vorkommen und Verwendung nachweisen, ebenso mögliche Verschiebungen in der Bedeutung oder das Verschwinden eines Wortes.

Der Grimm ist gedruckt und gebunden nur noch antiquarisch erhältlich, inzwischen online im Internet frei verfügbar. Der digitalen Version fehlt freilich die »papierne Sexiness«, die diesem Sprachschatz zustünde. Folglich präsentiert Peter Graf sein Auswahlbändchen mit »alterthümlich-antikisierendem Charme«, das Buch ist bibliophil gestaltet, zweifarbig gedruckt und mit farbigem Kopfschnitt versehen. Natürlich hält sich der orthodoxe Nutzwert in Grenzen, aber der Band weckt die Neugier und bietet spielerische Komponenten.

Sei es indem man das Rätselraten angesichts der vielen unbekannten Wörter zum Familien- und Gesellschaftsspiel am heimischen Küchentisch ausweitet oder indem man im Wettstreit über die längsten selbstverfassten Wortkreationen eintritt und so selbst sprachschöpferisch tätig wird. Man kann aber auch, wie in diesem Buch an einigen Stellen vorgeführt, eigene Wortgeschichten kreieren.

_PETER GRAF

Neben viel Spaß steckt im Grimm leider auch Abscheuliches. Da die Redaktion des Wörterbuches ihre Arbeit im Nationalsozialismus fortsetzte, gelangten auch Belegstellen aus Hitlers Mein Kampf, dem Völkischen Beobachter und anderer »Nazi-Quellen« in den Korpus. Mehr noch: Graf weist in seinem Vorwort darauf hin, dass im Grimm ein latenter Antisemitismus bereits vor dem Dritten Reich, eigentlich von Beginn an, belegbar sei. Kein einziges positiv besetzte Wort im Zusammenhang mit »den Juden« oder dem »Judentum« gebe es, bemerkt Graf im Vorwort, bestenfalls neutrale Begriffserklärungen. In seiner Auswahl fände sich von alledem natürlich nichts, fährt Graf fort. Im großen Grimm aber stehen sie bis heute; Unworte wie »Schacherjudenpack« und »Judenfrage«. Tilgen oder stehen lassen? Ich meine, sie gehören zur Entwicklung und Geschichte der deutschen Sprache, denn jede Sprache hat auch dunkle Seiten. Entsprechende Begriff und Belege sollten im (wissenschaftlich genutzten) Grimm verbleiben, in einer Neuausgabe, sei es digital oder gedruckt, allerdings müssten sie entsprechend markiert und kommentiert werden.

Unterm Strich bleibt: Eine ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch von Herausgeber Peter Graf ist eine lustige und lehrreiche Sprachschatz-Schnitzeljagd, ein Buch das Lust macht, sich dem »Reichtum des Deutschen« unbekümmert zu nähern, entlegene und vom Aussterben bedrohte Wörter wieder zu benutzen, dem unverwechselbarem Klang der deutschen Sprache staunend und mit offenen Ohren nachzulauschen. Schön wäre es, wie schon Jacob Grimm bemerkte,

könnte das wörterbuch zum hausbedarf, und mit verlangen, oft mit andacht gelesen werden. Warum sollte sich nicht der vater [die mutter] ein paar wörter ausheben und sie abends mit den knaben [den mädchen] durchgehend zugleich ihre sprachgabe prüfen und anfrischen?

_JACOB GRIMM

Die Mutter und die Mädchen fehlen im Originaltext, ich habe sie hinzugefügt und im Gegenzug Grimms patriarchalische Sottise »die mutter würde gerne zuhören…« am Ende des Zitats gestrichen.

Eine ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch

Eine ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch Ausgewählt und herausgegeben von Peter Graf

Gebunden, mit Kopffarbschnitt, Lesebändchen und Prägung, 352 Seiten

Berlin: Verlag Das kulturelle Gedächtnis 2017

Mehr Informationen auf der Webseite des Verlages

P.S.: Das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm gehört, neben dem Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, dem großen Duden und dem Etymologischen Wörterbuch des Deutschen zu den Basiskorpora des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dieses kostenlose Wortauskunftssystem zur Sprache in Geschichte und Gegenwart stellt eine unverzichtbare Online-Referenz für alle dar, die schreiben oder mit Sprache arbeiten. Mit 465.000 Einträgen, die Bedeutung, Herkunft, Verwendung, Synonyme und Belege verzeichnen, steht ein lexikografischer Arbeitsplatz zur Verfügung, den sonst nur große Bibliotheken bieten. Wer’s noch nicht kennen sollte, unbedingt testen! dwds.de

Bildnachweis: »Der Grimm in der Wienbibliothek« | Foto von Andrisaal (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0] | Quelle: Wikimedia Commons | Andere Fotos: Jochen Kienbaum