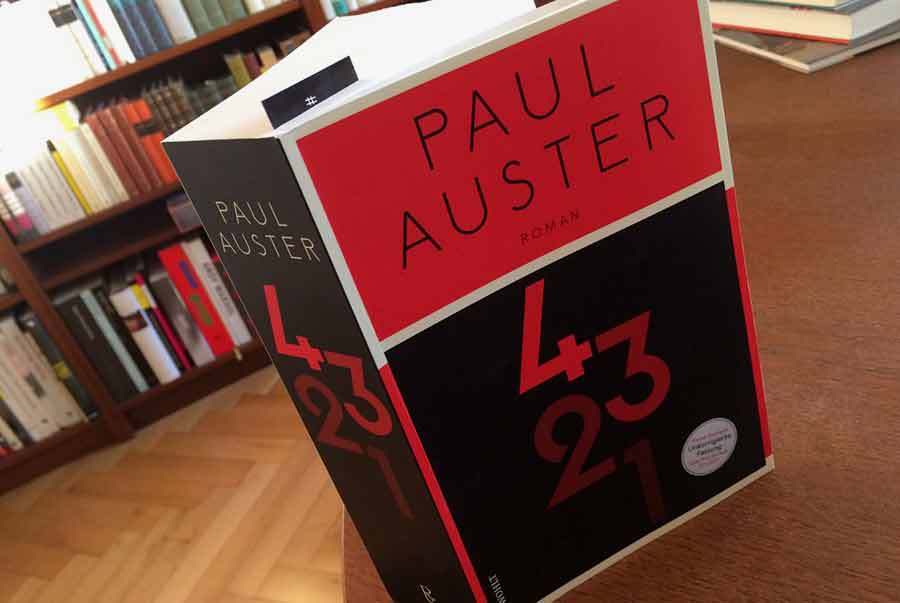

Nennt mich Archie Ferguson – »4321« von Paul Auster

Mein Urteil steht. Bereits jetzt ist 4321 von Paul Auster für mich eines der Bücher, wenn nicht DAS Buch des Jahres. Selten bis nie bin habe ich einen Roman mit nahezu 1.300 Seiten derart hochtourig und wie im Rausch durchflogen. Alle Befürchtungen, dass nach einem Drittel oder in der Mitte des Romans ein Einbruch kommen oder die Lust weiterzulesen erlahmen könnte, haben sich als unbegründet erwiesen. Bis zur letzten Seite hat mich Paul Auster mit der vierfach erzählten Lebensgeschichte von Archie Ferguson gefesselt und geknebelt. Das schreibe ich selten bis nie: 4321 ist ein Meisterwerk!

Paul Auster wird am 3. Februar dieses Jahres 70 und legt zum runden Geburtstag nach siebenjähriger Arbeit mit 4321 (s)ein Opus Magnum vor. Darin zieht er die Summe eines Lebens, die mit der Summe seines Lebens große Teilmengen aufweist. Paul Auster stellt eine Frage, die alle bewegt. Ist das Leben, das wir führen das einzig mögliche?

Wirklichkeit ist nicht nur das, was geschieht, sondern ebenso was nicht geschieht. Je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt.

_PAUL AUSTER

Ein jüdischer Witz als Eröffnung

Mit der Variante eines alten jüdischen Witzes über jüdische Immigranten, den Fremdenführer angeblich auf Ellis Island gerne erzählen, startet Paul Auster in den Roman. Ein jüdischer Russe lernt während der Überfahrt von Europa nach New York von einem Landsmann, dass sein unaussprechlicher russischer Name in Amerika nichts tauge. Er solle sich Rockefeller nennen, das klinge amerikanisch und nur das zähle. Als bei der Ankunft der Beamte der Einwandererbehörde den Russen am Schalter fragt, wie sein Name laute, hat der hoffnungsfrohe Einwanderer einen Blackout. Er schlägt der sich vor die Stirn und stammelt: ”Ich hob forgessen!« Stoisch notiert der Beamte daraufhin: Ichabold Ferguson.

Mit Ichabold beginnt am ersten Tag des 20. Jahrhunderts die Geschichte der Fergusons in den USA. In einem knappen Einleitungskapitel wird die Familiengeschichte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges skizziert. Dann beginnt mit der Geburt von Archibald Isaac Ferguson, dem Enkel von Ichabold, der eigentliche Roman. Archie kommt am 3. März 1947 zur Welt. Sein Vater Stanley betreibt ein Möbelgeschäft, seine Mutter Rose arbeitet als Assistentin in einem Fotoladen und -studio. Was folgt sind vier verschiedene Versionen von Archies Lebensgeschichte. Alle vier haben denselben Startpunkt, dieselben Eltern, denselben Körper, dieselben genetischen Erbanlagen. Aber während sie ihre Kindheit, die Jugend, die Adoleszenz durchlaufen, mal stolpernd, mal stramm marschierend, schlagen sie ganz verschiedene Richtungen ein. Während ihre Geschichten in revolvierenden Kapiteln erzählt werden, entwickeln sie sich zu jeweils eigenen Charakteren. Reichliches Haushaltseinkommen oder mangelnde Einkünfte, Scheidungen und Neuvermählungen, kleinere oder größere Unfälle, Wohnungswechsel, Erziehung und Schule, Einflüsse von Freunden und Verwandten, all das vermag ein Leben im Kleinen wie im Großen zu lenken und zu verformen. 4321 präsentiert vier Variationen des Jugendporträts ein- und desselben Menschens, mit allen Misslichkeiten und Frustrationen, mit allen Glücksmomenten und Erfolgen. Vier Jugendbildnisse auch voller Leidenschaft für Bücher, Filme, Sport, Politik und Sex.

Viermal Archie Ferguson also: alle vier sind intelligente, lebensfrohe Burschen, alle entwickeln großen Ehrgeiz, zu schreiben, sind dabei gleichermaßen erfolgreich, wenn auch in unterschiedlichen Feldern und Ausprägungen. Und im Leben aller Archies spielt die Beziehung zur ebenso betörenden wie eigenwilligen Cousine Amy Schneiderman eine entscheidende, mitunter fatale Rolle. Ein Ferguson verliert bei einem Unfall zwei Finger, ein anderer ist bisexuell, einer verliert seinen besten Freund durch plötzlichen Tod, der eine ist fleißiger Stipendiat einer Eliteuni, den anderen zieht es nach Paris, um ein Leben als armer Poet zu führen. Der Vater des einen stirbt bei einem Feuer, der des anderen verläßt die Familie für eine jüngere Frau, mal heiratet die Mutter neu, mal bleibt sie ledige Witwe. Und nicht alle Archies überleben.

Die Gefahr beim Auflisten weiterer Details der Geschichte unter Spoilervardacht zu geraten, ist gering. So überbordend und vielschichtig ist der Roman. Die vier Fergusons leben nicht im luftleeren Raum. Sie stellen sich den politischen und sozialen Realitäten der US-Gesellschaft in den 50er und 60er Jahren. Das sind die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King, der Mordanschlag auf den Hoffnungsträger John F. Kennedy, der Vietnamkrieg und die damit verbundenen Studentenunruhen an der Columbia University im Jahr 1968. Paul Auster blickt zurück auf die USA, die mit Flower Power, Woodstock und Warhols Factory als Staat eine eigene Pubertät durchleben. Es ist ein Amerika, dessen Bild bis heute als Ideal funktioniert.

Hier kommt der Roman der aktuellen Gegenwart beklemmend nah, denn während wir in den Medien verfolgen, wie die Jugend von heute gegen Trump und die von ihm forcierte Gesinnungswende protestiert, lesen wir bei Auster vom Widerstand ihrer Mütter und Väter gegen das Establishment ihrer Zeit. Die Themen mögen andere sein, die Grundkonstellation bleibt diesselbe. In unruhigen Zeiten gilt es Stellung zu beziehen und nicht zu verharren. Das Image der gegenwärtigen USA ist alles andere als schillernd und attraktiv. Das Land hat seinen Status als Idol verloren.

Viermal Archie und einmal Paul

Schon immer hat Paul Austers in seinen Romanen erforscht, welche zufälligen Umstände ein Leben bestimmen und lenken können. Aber noch nie hat er das Spiel vom »Was wäre wenn« so variantenreich, subtil und intelligent präsentiert wie jetzt mit 4321 – andere Autoren im übrigen ebensowenig.

Über der peniblen Exploration fiktionaler Möglichkeiten in 4321 liegt eine kräftige autobigraphische Folie. Nicht ohne Grund teilt sich Archie Ferguson das Geburtsjahr mit dem Auster. Nicht ohne Grund wird Archie in eine weitverzweigte jüdische Familie in New York hineingeboren. Baseball und Basketball sind die gleichermaßen präferierten Sportarten. Es geht um das Schreiben, das Suchen und Finden von Worten. Auch die Liebe zu Filmen von Laurel und Hardy teilen sich Ferguson und Auster. Im Verlauf der Beschreibung der Unruhen an der Columbia University, die er selbst verfolgt hat, lässt Auster sogar Figuren aus früheren Romanen auftreten.

Archie 2, der Spoiler sei aus Gründen der Beweisführung gestattet, stirbt bei einem Gewitter im Sommercamp. In einem Zeitungsinterview schilderte Auster jüngst ein traumatisches Erlebnis als 14-Jähriger. Im Ferienlager erschlägt ein Blitz unmittelbar neben ihm einen Jungen. Damit geht bis heute die Frage einher: »Wäre ich vielleicht ein anderer geworden, wenn das nicht passiert wäre?« Eine mögliche Antwort sucht Auster nun im fiktionalen Raum. Sie könnte lauten: Zwei Linien mögen auf kurzer Distanz wie Parallelen wirken, doch in ferner Distanz laufen sie sehr, sehr weit auseinander. Oder sie überschneiden sich.

Bemerkenswert ist das Grundverständnis vom Leben an sich, das Paul Auster seinem Roman eingeimpft hat. Das genetische Material formt im wesentlichen die Persönlichkeit, weniger die äußeren Umstände. Sie mögen verantwortlich sein für Umwege, Abschweifung und Irritation auf dem Lebensweg, doch am Ende bleibt das in die Wiege gelegte Potential entscheidend. Der Wesenskern des Menschen, seine Bestimmung ist disponiert. Daran ändern kleinere und größere Katastrophen nichts, einzig der Tod vermag das. Diesem von Auster kraftvoll und überzeugend vorgetragenen Denkmodell folgend, schlagen am Ende alle verbliebenen Archies konsequent eine Laufbahn als Schriftsteller ein. Die Namen, die sie dabei nutzen, der eine als AI Ferguson der andere als Isaak Ferguson, stehen repräsentativ für unterschiedliche Wege. Das Ziel ist und bleibt dasselbe, und es ist ein vorbestimmtes.

Ein Gipfel erzählerischer Meisterschaft

Eine ungeheure Fülle historischer Fakten und fiktionaler Einfälle wird hier bewältigt. Paul Auster umgeht mit schlafwandlerischer Sicherheit alle typischen Genrefallen. Er installiert passend zu den vier Strängen des Romans vier Erzählinstanzen, die sich dem Hauptcharakter und der dazugehörigen Figurenkonstellation jeweils anpassen. Mal in zurückhaltend sachlichem Ton berichten, mal forsch nach vorne stürmen. Gelegentlich wechselt der Erzähler innerhalb der einzelnen Lebensbeschreibungen die Haltung. Irrlichtert zwischen personaler Nähe zur Figur und auktorialer Draufsicht, Vorausschau und Lenkung hin und her, beherrscht mühelos alle nötigen Geschwindgkeitswechsel, um den Leser im richtigen Moment mit Beschleunigung oder Verzögerung bei der Stange zu halten.

Das New York der 60er Jahre wird so lebendig gezeichnet, dass man einen Stadtplan danach erstellen könnte. Dabei bleibt die Treue zu geografischen und historischen Details jederzeit nahe bei den Figuren. Alles Erzählte entpuppt sich als notwendig, nichts ist leerer Bluff oder gelehrte Faktenhuberei. Eine Lektüre ohne Reue. Unterbrechungsfrei schiebt sich die Romanhandlung von Höhepunkt zu Höhepunkt. Am Ende werden letzte verbleibende Unstimmigkeiten oder Kanten in der Geschichte mit einem erzählerischen Kniff nicht etwa geglättet, sondern zu tragenden Teilen des Gesamtkonzeptes erhoben. Wie Auster es schafft, das vierfache Leben des Ferguson zu vereinheitlichen und zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen ist überzeugend. Zu Beginn der 70er Jahre verlassen wir Archie. Es ist der Moment im Leben, an dem er sein Ziel gefunden hat. Archie lässt den Tumult der Jugend und Adoleszenz hinter sich und springt in das Leben eines Erwachsenen. Wir wissen dann auch, warum wir welches Buch gerade lesen.

Den für Auster typischen Minimalismus, der in den zuletzt publizierten Romanen die Leser bis an die Schmerzgrenze herauszufordern vermochte, hat der Schriftsteller hier vollständig abgelegt. Er präsentiert sich diesmal als erfindungsreich fabulierender, dabei aber höchst kontrollierter Erzähler. Selbst wenn sich lange, atemlose Sätze über die Seiten ziehen, bleibt der Text mitreissend. Natürlich liessen sich die vierfach ineinendergeschachtelten Lebensläufe Archies leichter verfolgen, wenn man sie jeweils am Stück hintereinander weglesen würde. Mittels Post-It Zetteln oder Eselsohren an den Kapitel- und Unterkapitelanfängen wären aus einem dicken Roman schnell vier kürzere zu zaubern. Doch warum sich des Reizes entheben in der Zeit zu springen, die vier Archies nebeneinander aufwachsen zu sehen mit allen Verflechtungen und Verzerrungen? Genau das macht den großen Spaß dieses Romans aus und seine Brillianz.

Auch der Kraftakt der Übertragung ins Deutsche ist gelungen. Unter der Federführung von Austers Stammübersetzer Werner Schmitz arbeiteten daran Thomas Gunkel, Karsten Singelmann und Nikolaus Stingl. Die Zeit war knapp, denn nach Austers ausdrücklichem Wunsch sollte die deutsche Übersetzung zeitgleich mit der englischsprachigen Originalausgabe erscheinen. Schmitz machte den Anfang und die anderen folgten. Weil chronologisch übersetzt wurde, also die vorherigen Teile immer allen vorlagen, glückte den vier Übersetzern ein überraschend einheitlicher Ton und Stil. Bei der (normalen) Lektüre sind jedenfalls keine Brüche oder sprachliche Ungereimtheiten festzustellen.

Viermal Archie und einmal ich

Das genetische Potential bestimmt den Lebensweg. Diese provokante These stellt Paul Auster mit 4321 zur Diskussion. Ich glaube, ältere Leser jenseits der Lebensmitte berührt dieser Roman stärker als jüngere. Um auf das eigene Leben zurückzuschauen und um das von Paul Auster vorgeschlagene Gedankenspiel auf die eigene Person anzuwenden, ist ein bestimmtes Alter, ergo ein im wesentlichen gefestigtes (vielleicht auch festgefahrenes) Leben Voraussetzung. Archie wird im Alter von etwa 30 Jahren ins Leben entlassen. Dieses Alter ist eine entscheidende Wegmarke im Leben. Kindheit und Jugend sind durchlaufen, die Ausbildung ist abgeschlossen, die Nabelschnur zum Elternhaus ist durchschnitten. Junge Menschen, die diese Gabelung auf ihrem Lebensweg noch vor sich haben, werden mit Paul Austers Alterswerk eventuell fremdeln. Widersprecht mir, sollte ich mich irren.

Was wäre, wenn sich meine Eltern getrennt hätten,wenn ich eine andere Frau geheiratet hätte, wenn nicht die Großstadt, sondern ein Dorf mein Lebensmittelpunkt wäre, wenn…, wenn…? Wäre ich dennoch der, der ich bin? 4321 hat mich tief berührt und zu intensivem Nachdenken angeregt. Einen so umfangreichen Roman habe ich selten als so kurzweilig wahrgenommen und gleichzeitig als so aufpeitschend. Für mich war es ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit und ich wünsche mir, andere erlebten es genauso. »Kaufbefehle« zu erteilen widerstrebt mir zutiefst, aber hier ergeht einer aus voller Überzeugung: Besorgt Euch und lest 4321 von Paul Auster, es ist ein überwältigender und stimulierender Roman.

Paul Auster: 4321

Paul Auster: 4321Aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingl,

Karsten Singelmann, Thomas Gunkel und Werner Schmitz

Gebunden, 1264 Seiten

Reinbek: Rowohlt Verlag 2017

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlages

Eine kleine Zugabe: Paul Auster liest aus dem Eröffnungskapitel seines Romanes 4321. Wie aus Isaac Reznikoff Ichabold Ferguson wurde:

Bildnachweis: The Pitcher/Baseball | Foto von N.N. | Quelle: Pixabay | New York Skyline 1960s | Foto von Harold Egeberg | Quelle Wikimedia Commons | Metropolitan Stadium 1965 | Foto von Martin J. Walsh | Quelle: Wikimedia Commons | Paul Auster at Brooklyn Book Festival 2010 | Foto von David Shankbone | Quelle: Wikimedia Commons