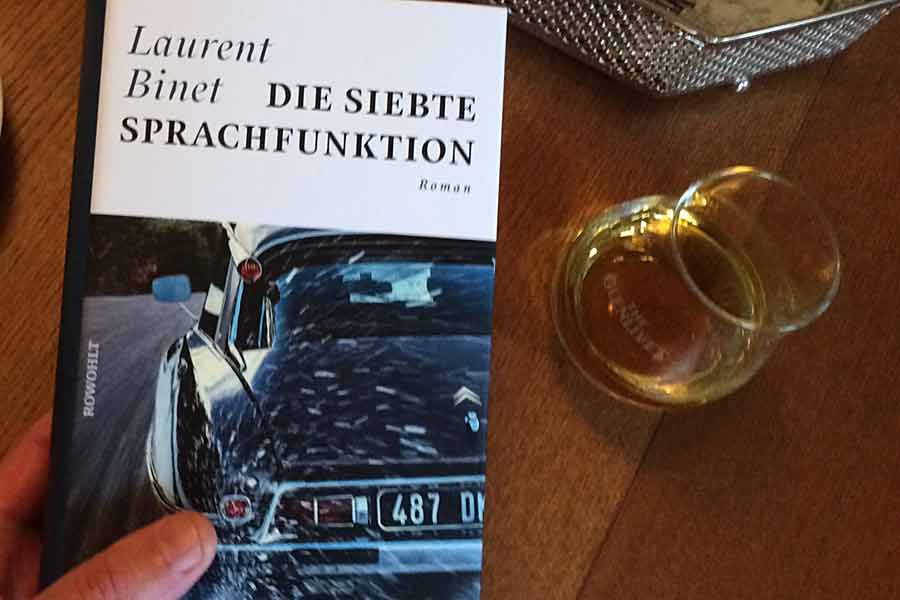

Der Tod des Autors als strukturalistisches Abenteuer – »Die siebte Sprachfunktion« von Laurent Binet

Einen Augenblick lang ist Roland Barthes am 25. Februar 1980 unaufmerksam. Er überquert eine Straße in Paris und wird von einem Wäschereilaster auf den Kühler genommen. An den Folgen des Unfalls verstirbt er einen Monat darauf am 26. März in einer Pariser Kilinik. Die Nation ist geschockt, sie verliert mit Barthes einen Philosophen und Semiotiker, der das abstrakte Denken über Zeichen- und Sprachsysteme in den Alltag verpflanzt hat. Moderne gesellschaftliche Phänomene wie Film, Fotografie, Mode, Werbung, ja sogar die Liebe sezierte er mit den Methoden des Strukturalismus und der Dekonstruktion. Seine Bücher sind populär, seine scharfen Kommentare zu aktuellen und literarischen Ereignissen waren legendär und nicht selten gefürchtet. So viel zu den historischen Fakten.

Fabulieren – oder: Die Lust am Text

Laurent Binet, der 2010 mit seinem Roman HHhH. Himmlers Hirn heißt Heydrich einiges Aufsehen erregt hat, nutzt Barthes tragischen Tod als Aufhänger für seinen ironischen Krimi Die siebte Sprachfunktion. Bei ihm ist der Unfall keine Koinzidenz, sondern gezielter Mordanschlag. Ein Manuskript, das Barthes bei sich trägt, verschwindet und eine beispiellose Jagd setzt ein. Kommissar Bayard holt sich den Studenten Simon Herzog an seine Seite. Mit dem kriminalistisch geschulten Schnüffler und seinem anfangs noch ehrfürchtig eingeschüchterten, aber im Verlauf der Handlung auftrumpfenden Assistenten verbindet Binet zwei sich im Grunde fremde Milieus. Auch wenn Komissar Bayard zunächst an der Lektüre von Rolandbarthisch leicht gemacht schier verzweifelt, stellt er später erstaunt fest, wie sich Polizeiarbeit und strukturalistische Analyse ergänzen. Die anfängliche Aversion Bayards gegen langhaarige Studenten und ihren verquasten Uni-Jargon schlägt um, und der Kommissar beginnt plötzlich strukturalistischer zu denken, als die großen Intellektuellen, die er doch im Grunde seines Herzens zutiefst verachet.

Der Gegner und Fährten in Binets poststrukturalistischer Schnitzeljagd sind viele: bulgarische Geheimdienstler mischen mit, ausgerüstet mit vergifteten Regenschirmspitzen, zwei ominöse Japaner rasen in einem Citroën DS, dem Symbol der barthes’schen Mythen des Alltags schlechthin, ständig irgendwo um die Ecke, und alle großen Strukturalisten geben sich ein Stelldichein. Jacques Derrida, Michel Foucault, Philippe Sollers, Bernard Henry-Lévy, Louis Althusser, Julia Kristeva, John Searle und natürlich Umberto Eco, der in Bologna gerade einen Roman über Mönche im Mittelalter konzipiert, in dem das Genre des Krimis und die Zeichentheorie eine Allianz eingehen und bei dem ebenfalls ein rätselhaftes Manuskript tödliche Verbrechen auslöst. Bologna ist nicht die einzige Station; Bayard und Simon verschlägt es ebenso in den US-Staat New York an die Cornell University, nach Venedig und nach Neapel. Sie stoßen auch in die inneren Zirkel eine geheime Loge vor, in der bei rethorisch-dekonstruktivistischen Wettkämpfen die Kombatanten Finger und andere Körperteile opfern. Am Ende bleibt Barthes nicht das einzige Opfer einer großen Verschwörung.

Ermittelt wird in Hörsälen, Cafés und Saunen. Komissar Bayard und sein Partner Simon begeben sich auf einen Parforceritt durch die strukturalistische Intelligentia. Alle bekommen ihr Fett weg. Binet zeichnet die brillanten Denker als hedonistischen und eitlen Haufen, lässt sie wahlweise als dekadente Bohemiens oder bourgeoise Spießer durch die Kulissen turnen. Während Foucault seine Homosexuallatät wie einen antibürgerlichen Schild vor sich her und zur Schau trägt, im Saunabad von Marihuanaschwaden umnebelt herumphilosophiert, entpuppen sich andere wie etwa Sollers als verbohrte Kleingeister, zerfressen von Neid und Missgunst. Auch die größten Denker können arme Würstchen sein. Nur Umberto Eco kommt bei Binet ungeschoren davon.

Eine semiotische Neutronenbombe

Soviel sei verraten, im verschwundenen Manuskript, hinter dem alle herjagen, wird die siebte Sprachfunktion entschlüsselt. Es schreibt die legendäre Abhandlung des russischen Linguisten Roman Jakobson über die sechs Funktionen der Sprache fort. Die siebte sei, so Jakobson angeblich, der Schlüssel zur Macht und Weltherrschaft. Wer sie beherrscht, kann Handeln alleine durch Reden in Gang setzen, kann Wahlen gewinnen, Revolutionen anzetteln, Massen mobilisieren. Erkenntnisse der Semiotik und Werkzeuge des strukturalistischen Philosophierens werden zum schärfsten Schwert, zur intellektuellen Neutronenbombe, die alles wegbläst.

Kein Wunder also, dass Geheimdienste und Strippenzieher der Politik alle Hebel in Bewegung setzen, dieser Waffe Herr zu werden. Denn 1980 war nicht nur Barthes’ Todesjahr, sondern auch das Jahr, in dem sich der bis dahin eher glücklos agierende Francois Mitterand anschickt, gegen den konservativen Giscard D’Estaing im Kampf um das Präsidentenamt anztutreten, um ein Jahr später tatsächlich als erster sozialistischer Präsident der Fünften Republik ins Palais de l’Élysée einzuziehen. Bei Binet zieht ein mephistophelischer Jack Lang, der spätere Kulturminister, die nötigen Fäden. Die siebte Sprachfunktion entwirft die Utopie, dass der Text eines unorthodoxen Sprachwissenschaftlers tatsächlich politisches Denken und Handeln beeinflusst. Ein reizvolles Gedankenspiel, das man Binet abnehmen kann, aber nicht muss.

Theorie gepaart mit Klamauk

1980 war auch das Jahr, in dem bei den US-Open John McEnroe auf dem Center Court den bislang unbesiegbaren Björn Borg in die Knie zwang. Ist das wichtig? Ja, denn alles, was geschieht, wird bei Binet durch die Mühlen der strukturalistischen Semiotik gejagt. Von Abba-Songs bis hin zu Tennis Matches (Komissar Bayard liebt nämlich Sportübertragungen im Fernsehen!).

Das große Vergnügen, das Die siebte Sprachfunktion bereitet, ist gleichzeitig ein Manko. In überbordender Fabulierlust unterwirft Binet eine ganze Ära der strukturalistischen Analyse und Zerstörung. Binet ist originell, jongliert mit vielen, sehr vielen Bällen, doch leider hält er nicht immer alle in der Luft. Streckenweise mutiert der Roman zur Farce, mit allen einhergehenden Folgen. Die Figuren sind überzeichnet bis zur Karikatur, agieren als Knallchargen und trimmen ihre Dialoge hemmungslos auf Pointe. Die Melange aus klamaukigem Slapstick, philosophischer Spielerei und poststrukturalistischer Deutungshuberei, übrigens sehr spritzig und schwungvoll ins Deutsche gebracht von Kristian Wachinger, ist nicht durchgängig homogen, kann Längen nicht völlig vermeiden. Andererseits spiegelt genau das die Verfassung der poststrukturalistischer Theorie, mit ihrem Wahn, alles Greifbare an den Haaren heranzuziehen und ohne Rücksicht auf Verluste zu verwursten.

Wer jemals in die Tiefen der poststrukturalistischen Theorie abgetaucht oder zumindest unterhalb ihrer Oberfläche herumgeschnorchelt ist, findet hier seinen Spaß, vorausgesetzt sie/er nimmt auch etwas Klimbim in Kauf. Wer dagegen mit Barthes, Foucault, Derrida, Jakobson & Co. gar nichts verbindet, wird zwangsläufig verwirrt und enttäuscht. Ähnliches gilt für die politische Verfassung Frankreichs in den frühen 80er Jahren und den politischen Akteuren jener Zeit. Binet setzt beim Leser viel voraus, damit sein semiologisches Abenteuer aufgeht, dessen Plot er kräftig mit der für die Postmoderne so typischen Ironie würzt. Stimmen beim Leser die Voraussetzungen, geht Binets Plan auf. Dann funktioniert Die siebte Sprachfunktion als intelligente Krimikomödie und Gesellschaftssatire.

Laurent Binet: Die siebte Sprachfunktion

Laurent Binet: Die siebte Sprachfunktion Aus dem Französischen von Kristian Wachinger

Gebunden, 528 Seiten

Reinbek: Rowohlt Verlag 2016

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlages

Titelbild: Citroën DS | Foto von Nick Pr. | CC-BY-SA-2.0 | Quelle: Wikimedia Commons