Ohne die Socken des Dichters – Arno Schmidt in 100 Stationen

Dieser ehrfürchtig-ergriffene Augenblick: »Das also sind seine Socken!« ; er will einfach nicht aufkommen in dieser Ausstellung, jener schockierend-erleuchtende Moment, in dem der Dichter in toten Gegenständen aus dem Nachlass wieder aufersteht. Dabei mangelt es nicht an sehr persönlichen Objekten aus dem Hause Schmidt. Da hockt Teddybär Brummerle aus den Kindertagen in der Vitrine, der noch neben dem alten Ehepaar Schmidt beim Fernsehen gesellig auf dem Sofa saß, da hängt die berühmte grüne Lederjacke am Kleiderbügel oder liegt im kleinen gefüttertetn Kästchen die kleine Indianerpuppe Pocahontas. Nicht versteckt werden Tabletten und Alkohol, mit denen Schmidt seine Geistmaschine in Gang gehalten hat. Insgesamt hundert Objekte repräsentieren den Kosmos des Arno Schmidt, durchaus auratisch, aber ohne Voyeurismus zu bedienen.

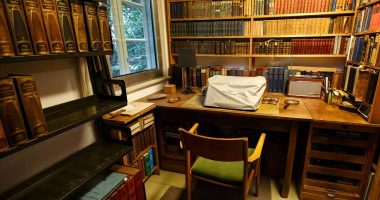

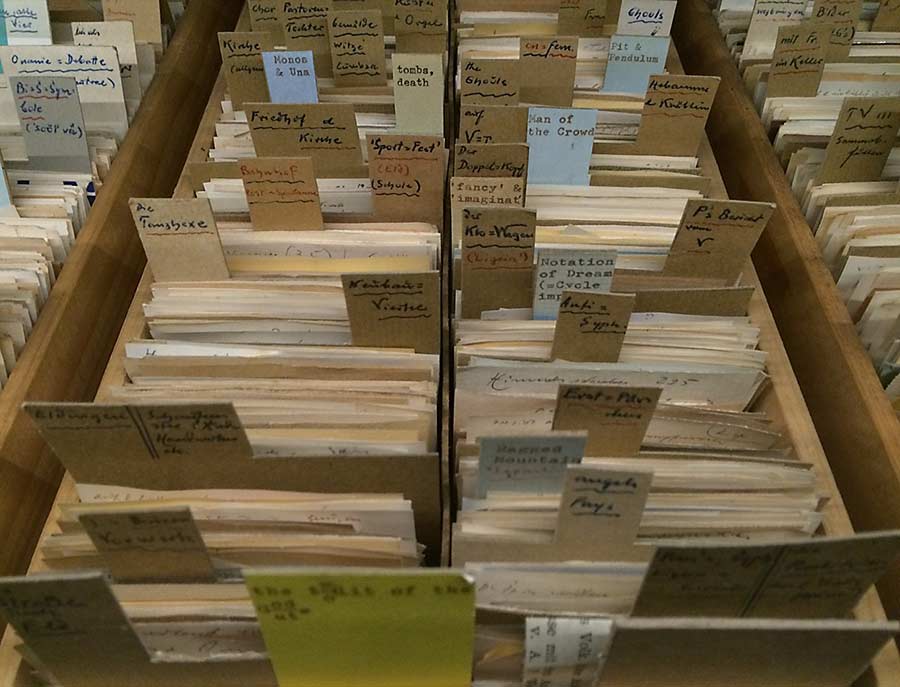

»Arno Schmidt – Eine Ausstellung in 100 Stationen« zeigt, wie eng verzahnt Leben und Werk bei dem wohl sprachmächtigsten, innovativsten und provozierensten Autor der Nachkriegszeit sind. Gleichzeitig ist er (immer noch) einer der meistverkannten Schriftsteller Deutschlands, der Mann der in der Bargfeld Abgeschiedenheit am Rand der Lünebürger Heide Zettel’s Traum geschrieben hat, dieses schwierige, komplizierte und unlesbare Werk. Natürlich kommt Zettels Traum vor in dieser Ausstellung, und ja, auch die berühmten Kästen mit den beinahe 100.000 Zettelchen und Notizen zu dem Mammutwerk sind zu bestaunen. Doch gezeigt wird auch, dass Arno Schmidts Werk weit vielschichtiger und verzweigter ist, als ein Blick in die späten Typoskripte nahelegt. Schmidt war verbissen und knorrig, aber er war auch witzig und agil.

»Wir haben eine Literaturausstellung konzipiert, wie sie zuvor noch nie gemacht wurde«, sagt Jan Philipp Reemtsma, Mitbegründer und Vorstand der Arno Schmidt Stiftung, und er fügt hinzu: »Aber fälsch wäre es, zu glauben, wir stellen hier ein dogmatisches Autorenbild vor die Betrachter und am Ende des Rundgangs stünde die Gewissheit, das also ist jetzt DER Dichter. Das Bild Schmidts changiert weiter.« Die Ausstellung stärkt und stützt allerdings jenen identifikatorischen Prozess, den jeder Leser startet, sobald er ein literarisches Werk zu lesen beginnt. Hinter Literatur steht immer ein Autor und immer imaginiert sich der Leser diese durchs Werk geisternde Figur. Die Person des Schrifstellers und seine Auseinandersetzung mit der Welt mischen sich im Text mit des Lesers eigenen emotionellen Anteilen und man kommt nicht umhin, sich den Autor zu Imaginieren.

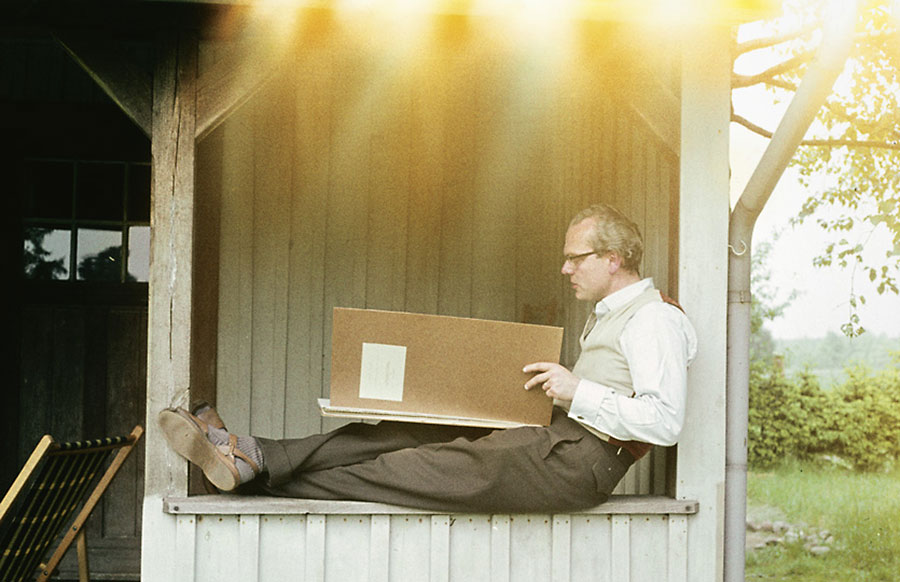

Diese Form der Imagination befeuert die Ausstellung, indem sie Objekte herauspickt, mit denen sich Werk und Biografie, die bei Arno Schmidt so eng verzahnt sind wie bei kaum einem anderen Schriftsteller, gleichermaßen erschließen lassen. Die Idee ist, die mitunter trivialen Gegenstände zu Bildpaaren anzuordnen und mit Polaritäten, Widersprüchen und Reibungen unter Spannung zu setzen. Die Objekte erzählen nicht nur von Leben und/oder Werk, sondern zeigen auch, wie Schmidt gedacht und gearbeitet, wie hat er »getickt« hat.

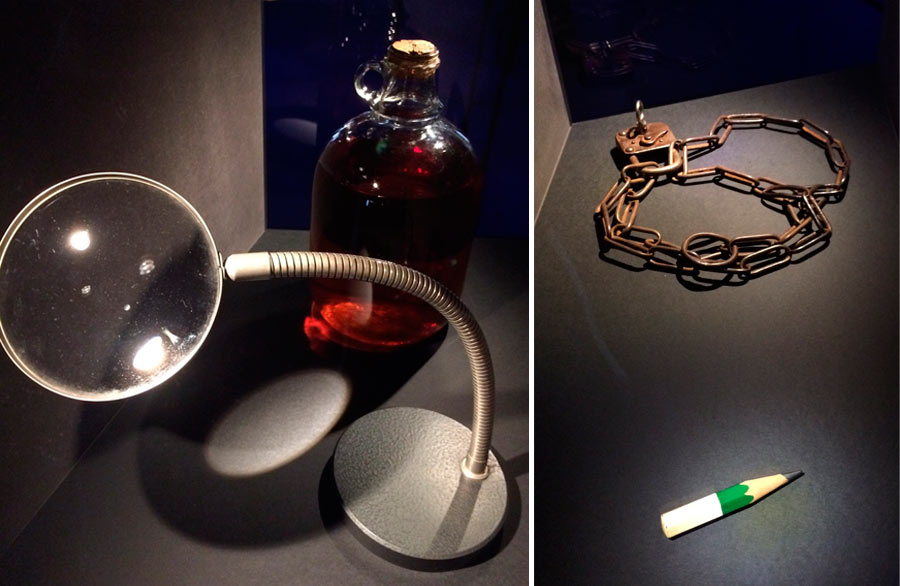

Das funktioniert erstaunlich gut. Etwas mehr als 50 Vitrinen, Schaukästen und einigen audivisuellen Stationen sind zu einem weitläufigen Parcour angeordnet. (Der Rundgang wurde leicht modifiziert gegenüber der Erstpräsentation der Ausstellung in Celle anläßlich des 100. Geburtstages Schmidts vor einem Jahr.) Der Raum ist in angenehmes Dunkel getaucht, an das sich das Auge des Betrachters schnell adaptiert. Die Konzentration liegt auf den (überwiegend) paarweise angeordneten und angeleuchteten Objekten in den Vitrinen. Sie sind beide zu sehen, quasi Rücken an Rücken, und der Besucher muss sie kreisend umschreiten, um sie jeweils zu erfassen und die knappen und assoziativen Kurztexte an den gegenüberliegenden Ecken der Schaukästen lesen zu können. Körperliche und gesitige Bewegung. Zwei Beispiele:

Branntwein und Brennglas. Eine Glasflasche mit einer Gallone Schnaps und eine Tischlupe; beide dienen Schmidt als optische Hilfsmittel. Die Lupe holt heran, zeigt das verborgene Detail, präzisiert und verschärft, der Schnaps berauscht, weitet die Wahrnehmung und geht ins Geistige.

Fleiß und Isolation. Ein Bleistift, soweit heruntergespitz und abgenutzt, dass ihn zwei Finger kaum noch zu halten können, Symbol für unermüdliches Notieren und Skizzieren, daneben eine der vielen Ketten mit Vorhängeschloss, mit denen Schmidt sein Gartentor gegen neugierige und geschwätzige Besucher sicherte. Nur in Einsamkeit konnte der Bleistift übers Papier fliegen.

Im Zentrum der Ausstellung ist ein großes Wortkarussell installiert. An einem Schaltpult, umgeben von Zettelkästen, Schreibmaschinen und Stiften, kann der Besucher 100 Worte antippen, zu denen dann auf einem Rundhorizont entsprechende Schmidt-Zitate heranfliegen. Die Schlagworte wandern gewissermaßen durchs Werk und überraschend ist, wie vielfältig dabei die Schmidtschen Einfälle, Zusammenhänge, Konnotationen und Metaphern zu einzelnen Begriffen sein können. Wer mag und Zeit hat kann in kleinen Lesenischen sogar ganze Werke Schmidts lesen, die Bücher liegen bereit. Und einmal in der Ausstellung ist Schmidt gar beim Singen zu belauschen. Suchen sie danach; ein rares Erlebnis.

Vollständig läßt sich in einer Ausstellung das Leben eines Literaten, das was den Autor im Kern ausmacht, niemals einfangen, aber eine Annäherung ist möglich. »Arno Schmidt – Eine Ausstellung in 100 Stationen« gelingt das vortrefflich. Am Ende des Rundgangs steht tatsächlich jener identifikatorische Moment, den Reemtsma als Wunsch formuliert hat. Die Ausstellung bringt uns Schmidt näher und, was viel wichtiger ist, macht Lust auf sein vielschichtiges Werk. Nicht nur Schmidt-Einsteigern sei diese einzigartige Präsentation empfohlen, sondern auch (vermeintlichen) Kennern des Werkes; selbst sie werden viel Neues entdecken, denn so ist Schmidt nie zuvor gezeigt worden. Eines aber fehlt: das sind die Socken des Dichters.

Eine Ausstellung der Arno Schmidt Stiftung und der Akademie der Künste zu Berlin

23. September 2015 bis 10. Januar 2016

Akademie der Künste (Haus im Tiergarten) Hanseatenweg 10, Berlin

Hinweisen möchte ich unbedingt auf einige interessante Begleitveranstaltungen zur Ausstellung.

8. Oktober, 20 Uhr: Mein erster Schmidt. – Es berichten und lesen u.a. Kathrin Röggla, Dietmar Dath, Ingo Schulze, Uwe Timm und Reinhard Jirgl über ihre Begegnungen mit Schmidt.

27. Oktober, 20 Uhr: »Seelandschaft mit Pocahontas« und die Folgen. – Bernd Rauschen bach und Susanne Fischer lesen Ausschnitte aus der zärtlichen Liebesnovelle Schmidts, die ihm ein Verfahren wegen Gotteslästerung und Pornografie einbrachte. Dazu sind Passagen aus Alice Schmidts Tagebuch zu hören, die dokumentieren, wie sehr Schmidt der Streit um seinen Text belastet hat.

1. Dezember, 20 Uhr: »Zettel’s Traum« / »Bottom’s Dream« – Der Übersetzer James E. Woods berichtet über seine Transportarbeiten am Schmidtschen Werk.

9. Januar, ab 15 Uhr: »Das steinerne Herz« – Einen Tag vor Ende der Ausstellung lesen schmidtbegeisterte Schriftsteller, Schauspieler und bildende Künstler der Akademie den gesamten Roman.

Mehr Informationen sind auf der Webseite der Akademie der Künste zu finden.