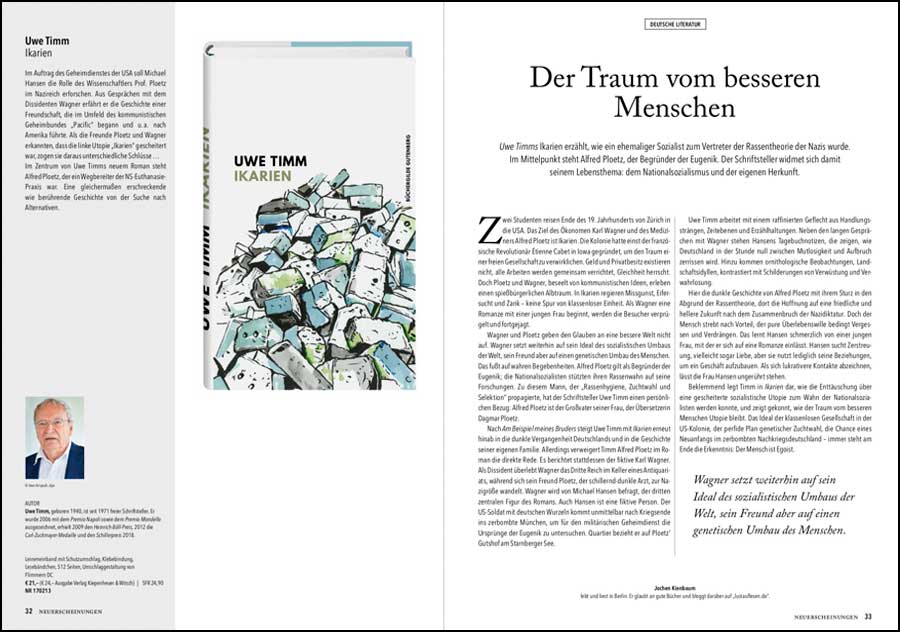

Der Traum vom besseren Menschen – »Ikarien« von Uwe Timm

Zwei Studenten reisen Ende des 19. Jahrhunderts von Zürich in die USA. Das Ziel des Ökonomen Karl Wagner und des Mediziners Alfred Ploetz ist Ikarien. Die Kolonie hatte einst der französische Revolutionär Étienne Cabet in Iowa gegründet, um den Traum einer freien Gesellschaft zu verwirklichen. Geld und Privatbesitz existieren nicht, alle Arbeiten werden gemeinsam verrichtet, Gleichheit herrscht. Doch Ploetz und Wagner, beseelt von kommunistischen Ideen, erleben einen spießbürgerlichen Albtraum. In Ikarien regieren Missgunst, Eifersucht und Zank — keine Spur von klassenloser Einheit. Als Wagner eine Romanze mit einer jungen Frau beginnt, werden die Besucher verprügelt und fortgejagt.

Wagner und Ploetz geben den Glauben an eine bessere Welt nicht auf. Wagner setzt weiterhin auf sein Ideal des sozialistischen Umbaus der Welt, sein Freund aber auf einen genetischen Umbau des Menschen. Das fußt auf wahren Begebenheiten. Alfred Ploetz gilt als Begründer der Eugenik: die Nationalsozialisten stützten ihren Rassenwahn auf seine Forschungen. Zu diesem Mann, der „Rassenhygiene, Zuchtwahl und Selektion“ propagierte, hat der Schriftsteller Uwe Timm einen persönlichen Bezug. Alfred Ploetz ist der Großvater seiner Frau, der Übersetzerin Dagmar Ploetz.

Nach Am Beispiel meines Bruders steigt Uwe Timm mit Ikarien erneut hinab in die dunkle Vergangenheit Deutschlands und in die Geschichte seiner eigenen Familie. Allerdings verweigert Timm Alfred Ploetz im Roman die direkte Rede. Es berichtet stattdessen der fiktive Karl Wagner. Als Dissident überlebt Wagner das Dritte Reich im Keller eines Antiquariats, während sich sein Freund Ploetz, der schillernd-dunkle Arzt, zur Nazigröße wandelt. Wagner wird von Michael Hansen befragt, der dritten zentralen Figur des Romans. Auch Hansen ist eine fiktive Person. Der US-Soldat mit deutschen Wurzeln kommt unmittelbar nach Kriegsende ins zerbombte München, um für den militärischen Geheimdienst die Ursprünge der Eugenik zu untersuchen. Quartier bezieht er auf Ploetz’ Gutshof am Starnberger See.

Uwe Timm arbeitet mit einem raffinierten Geflecht aus Handlungssträngen, Zeitebenen und Erzählhaltungen. Neben den langen Gesprächen mit Wagner stehen Hansens Tagebuchnotizen, die zeigen, wie Deutschland in der Stunde Null zwischen Mutlosigkeit und Aufbruch zerrissen wird. Hinzu kommen ornithologische Beobachtungen, Landschaftsidyllen, kontrastiert mit Schilderungen von Verwüstung und Verwahrlosung.

Hier die dunkle Ploetz-Geschichte mit ihrem Sturz in den Abgrund der Rassentheorie, dort die Hoffnung auf eine friedliche und hellere Zukunft nach dem Zusammenbruch der Nazidiktatur. Doch der Mensch strebt nach Vorteil, der pure Überlebenswille bedingt Vergessen und Verdrängen. Das lernt Hansen schmerzlich von einer jungen Frau, mit der er sich auf eine Romanze einläßt. Hansen sucht Zerstreuung, vielleicht sogar Liebe, aber sie nutzt lediglich seine Beziehungen, um ein Geschäft aufzubauen. Als sich lukrativere Kontakte abzeichnen, läßt die Frau Hansen ungerührt stehen.

Beklemmend legt Timm in Ikarien die verborgenen Wechselwirkungen zwischen sozialistischen Utopien und dem Wahn der Nationalsozialisten dar und zeigt gekonnt wie der Traum vom besseren Menschen Utopie bleibt. Das Ideal der klassenlosen Gesellschaft in der US-Kolonie, der perfide Plan genetischer Zuchtwahl, die Chance eines Neuanfangs im zerbombten Nachkriegsdeutschland — immer steht am Ende die Erkenntnis: Der Mensch ist Egoist.

Dieser Text erschien zuerst im Büchergilde Magazin 3-2018. (Download als PDF)

Die Ausgabe der Büchergilde ist nur für Mitglieder erhältlich. Also: Mitglied werden, denn das lohnt sich! (Wer das nicht mag oder kann, muss zur Originalausgabe aus dem Verlag Kiepenheuer & Witsch greifen)

Uwe Timm: Ikarien

Uwe Timm: IkarienRoman

Gebunden, 512 Seiten

Kölln: Kiepenheuer & Witsch 2017

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlages

Bildnachweis: »A line of people with baggage in front of a pile of building rubble. Ca. 1948« (Fotograf: unbekannt) | U.S. National Archives and Records Administration [Public domain] | Quelle: Wikimedia Commons