Die Kunst ist das Flüstern der Geschichte – »Der Lärm der Zeit« von Julian Barnes

Ein Mann sitzt auf dem Flur neben dem Aufzug. Neben ihm ein gepackter Koffer. Er wartet nächtelang darauf, vom KGB abgeholt zu werden. Er wartet vor der Wohnung, um seiner Familie den erniedrigenden Anblick der Verhaftung zu ersparen. Dieser Mann ist Komponist. Er heißt Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch.

Er wusste nur eins. Dies war die schlimmste Zeit.

Er stand schon seit drei Stunden am Aufzug. Er rauchte seine fünfte Zigarette und seine Gedanken zuckten hierhin und dorthin.

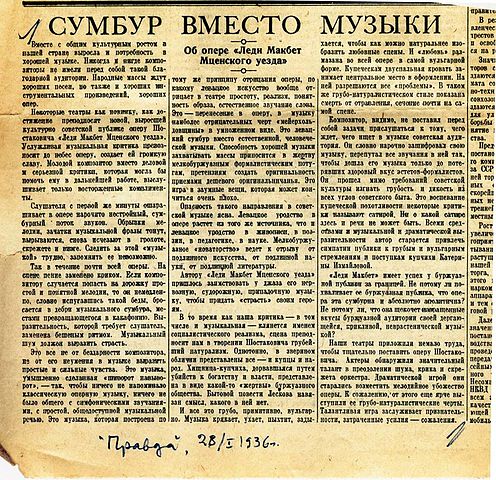

Ein Veriss hat sein Leben umgekrempelt. Aus dem gefeierten und verdienten Künstler der Sowjetunion wird über Nacht ein Feind des Volkes. Josef Stalin hatte eine Aufführung von Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk besucht. Unglücklicherweise liegt die gepanzerte Ehrenloge des Bolshoi-Theaters genau über den verstärkten Bläsern und dem Schlagwerk im Orchestergraben. Die Musiker spielen zu laut und zu schlampig. Langeweile und vermeintlicher Lärm treiben Stalin zur Erkenntnis: »Das ist Chaos, keine Musik.« Der Satz wird zur Schlagzeile über einer harschen Kritik in der Prawda. Sie ist vom Politbüro, vielleicht von Stalin höchstpersönlich diktiert. Eine im wahrsten Sinne des Wortes vernichtende Kritik.

Die Oper wird verboten, Schostakowitsch, einst als führender »Ingenieur der menschlichen Seele« gefeiert, bekommt den Stempel des dekadenten Formalisten aufgedrückt, der mit imperialistischen, volksfeindlichen Strömungen die Kunst verrät. »Sie hatten nicht mehr einfach über Musik geschrieben, sondern verfassten Leitartikel über die Existenz eines Menschens.« Ihre Grundannahme ist falsch, Schostakowitsch erkennt den Fehler: Der Künstler ist, er ist Pessimist, kein Ingenieur der Seele. Hier liegt der Irrtum der Machtahber: der Russe ist Mensch, trotz allem, eben keine Maschine und der Russe als Mensch ist Pessimist.

Schostakowitsch akzeptiert das Urteil, ihm bleibt keine Wahl, und er komponiert wie zur Entschuldigung banale, volkstümliche Nichtigkeiten. Der Künstler passt sich den Gegebenheiten an, er beugt sich der Diktatur und gibt seine Integrität preis, und er leidet darunter. Was dieser Konflikt, dieser Verrat an der Kunst, mit Seele und Geist des Künstlers anrichtet, wie er zu Zweifel, Anfechtung und Niederlage führt, spielt Julian Barnes in seinem jüngsten Roman Der Lärm der Zeit vollendet durch, immer in der richtigen Balance aus Distanz und Nähe.

Eine Biographie also, ein Künstlerroman? Zweimal nein! Zweimal mehr!

Die klassische Biographie hat Fakten zu liefern, einzuordnen und allenfalls behutsam zu bewerten. Aber ihr ist es verboten, spekulativ ins intime Innere vorzudringen, Bezüge zu konstruieren, die nicht mit Belegen abgesichert sind. Aber genau diese Innensicht liefert Barnes mit seinem Roman, bei aller Spekulation geht er einfühlsam, konzise und glaubwürdig vor. Für einen herkömmlichen Künstlerroman ist Barnes Text zu eng geführt und verdichtet. Der Lärm der Zeit ähnelt mehr einem Tagebuch, einem Journal mit persönlichen Notizen und Gedanken, ohne dabei die Aussenperspektiven aus den Augen zu verlieren.

Barnes konstruiert trickreich. Wir sehen Schostakowitsch lediglich in drei real erzählten Momenten: einmal still, zweimal in Bewegung. Einmal vor dem Aufzug, dann im Flugzeug und abschließend im Auto. Drei Momente, die wichtige biographische Wendepunkte markieren. Der Rest ist Erinnerung, innerer Monolog und memorisiertes Erleben, ist Sprung in die Vergangenheit zurück und in eine mögliche Zukunft nach vorne.

Trotz der vernichtenden Kritik Stalins bleibt der Komponist unangetastet, Schostakowitsch hat Gegner, ja, aber auch mächtige Fürsprecher. Irgendwann ruft Stalin persönlich bei ihm an, wirkt dabei merkwürdig konfus und gleichzeitig bestimmend. Doch das wahre Who Is Who der Strippenzieher bleibt dem leidenden Subjekt stets verborgen. Schostakowitsch wird ins Flugzeug gesetzt, um auf einer Reise in die USA zu instrumentalisieren. Er soll das Loblied der Partei singen, Schostakowitsch summt und murmelt lediglich. Eine ersehnte Begegnung mit Igor Stravinsky verläuft ernüchternd. Das große Idol ist längst äußerlich und innerlich emigriert. Ein Schritt, den Schostakowitsch gleichzeitig bewundert und verdammt, ein Schritt, den er selbst nicht zu vollziehen vermag.

»Integrität ist wie die Jungfräulichkeit, einmal verloren ist sie dahin.« Die Wahlmöglichkeit zwischen Integrität oder Korruption hat Schostakowitsch verloren. Die Erkenntnis schmerzt: er lebt Integrität UND Korruption.

Bisweilen hatte er das Gefühl gehabt, sein Leben sei wie das vieler anderer, wie das seines Landes, eine Tragödie, eine Tragödie dessen Protagonist sein unerträgliches Dilemma nur dadurch lösen konnte, dass er sich umbrachte. Nur hatte er das nicht getan. (…) Und jetzt, da er zu lange gelebt hatte, betrachtete er sein eigenes Leben schon als Farce.

Viele Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, setzt politisches Tauwetter ein. Der stalinzentrische Personenkult ist Geschichte. Schostakowitsch fährt mit Chauffeur im Auto durch Moskau. Vieles ist leichter geworden; einfach wird es nicht. Schostakowitsch ist doch in die Partei eingetreten, aufgestiegen zum mächtigen Kulturfunktionär. Mit sanftem Druck und versteckter Drohung hat man ihn dazu bewegt, und er funktioniert wie gewünscht. Gegen innere Überzeugung verleumdet er in Artikeln und Reden Kunst und Künstler, die er eigentlich schätzt. Die Flucht in die Ironie ist gescheitert, sie hat einem schmerzlichen Zynismus das Feld überlassen. Die persönliche Tragödie des Künstler mutiert zur Farce. »Wem gehört die Kunst?« Unter einem Banner mit einem Lenin-Zitat, schwitzen Prüflinge vor einer Kommission unter Schostakowitschs Vorsitz. »Die Kunst gehört dem Volk. – W. I. Lenin« steht dort in Riesenlettern. Doch die Prüflinge sehen die richtige Antwort nicht.

Schostakowitsch sieht die richtige Antwort. Nach aussen lebt er sie, nach innen verdammt er sie als grundfalsch.

Kunst gehört allen und niemandem. Kunst gehört jeder Zeit und keiner Zeit. Kunst gehört denen, die sie erschaffen und denen, die sie genießen. (…) Kunst ist das Flüstern der Geschichte, die durch den Lärm der Zeit zu hören ist.

Doch dazu muss Kunst wahr und rein sein. Ist sie das, wenn der Künstler im Spannungsfeld von Integrität UND Korruption gefangen ist? Einer eindeutigen Antwort verweigert sich der Roman. Aber er beschreibt die lähmende Agonie der Kunst und des Künstlers angesichts dieses Konfliktes. Intensiv, eindringlich fassbar. Der Lärm der Zeit ist sprachlich dicht, und perfekt gebaut. Barnes verzichtet auf jegliche Belehrung und moralisierende Urteile. Er erzählt, im besten Sinne, vom Überlebenskampf eines Künstlers in einer Diktatur. Das ist über die konkret beschriebene Zeit und ihrem Personal hinaus gültig, und das ist sehr, sehr stark.

»Ein Dreiklang!« Die äußere Klammer des Romans bildet eine Episode aus dem Kriegszeiten. Eine Zugfahrt wird unterbrochen und irgendwo auf einem Bahnsteig in der Sowjetunion werden drei unterschiedlich hoch gefüllte Wodkagläser angestoßen. Ein Bettler, ein redseliger Begleiter und ein schweigender Schostakowitsch prosten sich zu. Nur zwei Worte murmelt der Komponist: »Ein Dreiklang!« Aus Klang wird Musik. Musik wird alles überleben.

Schostakowitsch gilt als einer der bedeutenden Komponisten des 20. Jahrhunderts. Es gibt Brüche im Werk, sie sind der lebenslangen Gratwanderung geschuldet. Aber in vielen Kompositionen blitzt und funkelt das musikalische Genie. Wohlwissend, dass Worte an dieser Aufgabe nur scheitern können, verzichtet Julian Barnes konsequent auf jegliche Beschreibung von Schostakowitschs Musik. Am Ende von Der Lärm der Zeit , wenn der Dreiklang der Wodkagläser alle Musk in sich aufnehmen und das Flüstern der Zeit hörbar machen möchte, wird die Musik dann doch schmerzlich vermisst. Man will einfach hören, wie der lebenslange, innere Kampf zu Klang gerinnt. Eine CD mit musikalischen Proben aus verschiedenen Schaffensphasen Schostakowitschs wäre eine perfekte Abrundung gewesen. So muss der neugierige Leser selbst auf die Suche im übergroßen Angebot der Aufnahmen und Interpretationen gehen. Aber das ist angesichts des großartigen, lang nachklingenden Textes locker zu verschmerzen.

Julian Barnes: Der Lärm der Zeit

Julian Barnes: Der Lärm der ZeitAus dem Englischen von Gertraude Krueger

Gebunden, 256 Seiten

Köln: Kiepenheuer & Witsch 2017

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlages

Bildnachweis: Schostakowitsch im Publikum der Bachfeier, Leipzig 1950 | Foto von Renate und Robert Rössing | Deutsche Fotothek [CC BY-SA 3.0 de] | via Wikimedia Commons | Die Kritik zu Lady Macbeth von Mzensk, Prawda, 28.1.1936 | Scan von Dmitrismirnov [CC BY-SA 4.0] | via Wikimedia Commons | Alle anderen Aufnahmen vom Verfasser