Samuel Beckett – Gesammelte Prosa

Künstler sein heißt in einem Maße scheitern, in dem kein anderer zu scheitern wagt. – Samuel Beckett

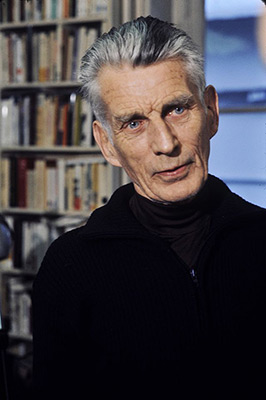

Am 22. Dezember 1989, also heute vor 25 Jahren, verstarb Samuel Beckett. Anlass für kleine (schwärmerische) Notate und eine Art Leseverführung.

Es gibt Menschen, die glauben Beckett zu kennen, nachdem sie »Warten auf Godot« im Theater gesehen haben. Mit Verlaub, das ist ein Irrtum, denn die wahre Größe Becketts läßt sich nur in seiner Prosa finden. Ihren Gipfel hat die Kunst Becketts in der großen Romantrilogie Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose erreicht. Sich diesem Gebirge zu nähern, es gar zu erklimmen, ist aber alles andere als leicht. Zur Erkundung der Route, zur Vorbereitung auf kommende Schwierigkeiten, sei daher zunächst der Band Dante und der Hummer. Gesammelte Prosa empfohlen. Die Sammlung startet mit einem Text aus dem Jahr 1950, Becketts Parodie auf den Literarischen Konzentrismus und den fiktiven Dichter Jean du Chas, und endet mit seinem letzten veröffentlichten Text aus dem Jahr 1988, Immer noch nicht mehr.

In nuce läßt sich hier die Entwicklung der Beckettschen Prosa untersuchen, beginnend mit den frühen, leicht bekömmlichen Texten in (noch nahezu) traditioneller Erzähltechnik, die der irischen Tradition der »schwarzen Satire« etwa eines Swift verhaftet sind, bis hin zu den späten Prosastücken, die vertrackt-rätselhaft und verschachtelt-poetisch daherkommen. Beckett reduziert Figuren, Handlung und Sprache, betreibt radikale Sprachexperimente bis hin zum völligen Verlöschen und Verschwinden. Erinnerungen lösen sich auf und mit ihnen die Realitäten des sich Erinnernden. Doch das völlige Verschwinden, der absolute Nullpunkt ist den Figuren (und Erzählern) nie vergönnt. Es bleibt ein letzter Rest dreckiger und elender Existenz. Erlösung scheint ausgeschlossen, auch wenn die Hoffnung darauf nie verlischt. Adorno nannte das den »radikalsten, literarischen Ausdruck des gegenwärtigen Weltzustandes« und »die Abdankung des Subjekts. Becketts Ecce Homo ist, was aus dem Menschen wurde«. Arno Schmidt wiederum konstatierte strikte Ablehnung:

JOYCE ist die Fülle! – BECKETT ne Krampfhenne! – Arno Schmidt

Ist Joyce eine explodierende, neuschöpfende Sprach-Supernova, so steht Beckett am literarischen Firnament daneben als eine Art Schwarzes Loch. Alles fällt bei ihm zurück auf einen Nullpunkt, eine Entität, die trotz unaufhaltsam voranschreitender Reduktion doch nicht erreicht wird. In der Astronomie ist dieser Nullpunkt ein Extrem, das theoretisch-mathematisch möglich und logisch ist, sich in seiner physischen Realität aber der menschlicher Vorstellungskraft entzieht. Ähnlich irrational funktionieren Becketts Texte. Die Figuren (und Erzähler) begehren einen auf ein Nullextrem zutaumelnden Zustand, wohlwissend, dass diese Entität der Erlösung zwar vorstellbar, aber keinesfalls erreichbar ist. Faszinierend ist zu beobachten, wie sich in diesem selbstreferentiellen Taumel auch die Sprache mit sprachlichen Mittel selbst aufzulösen versucht. Doch es gibt keine Ende, immer bleiben letzte Erinnerungsfetzen, letzte Sprachkerne übrig.

Man muß versuchen, bis zum Äußersten ins Innere zu gehen. Der Feind des Menschen ist die Oberfläche. – Samuel Beckett

Auf nur 360 Seiten bildet der Band Gesammelte Prosa die Entwicklung Becketts ab, die zu diesem Durchstoßen der Oberfläche, dem Vordringen ins absolute Innere führt. Eine in ihrer allmählichen Steigerung der Komplexität mitunter extrem herausfordernde, aber auch erfüllende und langanhaltende Lektüre. Nicht unterschlagen werden sollen an dieser Stelle die genial-brillianten-niemals-genug-zu-lobenden Übersetzungen von Elmar und Erika Tophoven, die in engster Zusammenarbeit mit Beckett erstellt wurden. (Zwei weitere Übertragungen in dem Band stammen von Christian Enzensberger und Wolfgang Hildesheimer.)

Samuel Beckett: Dante und der Hummer

Samuel Beckett: Dante und der HummerGesammelte Prosa

Aus dem Französischen und Englischen von Erika und Elmar Tophoven, Christian Enzensberger und Wolfgang Hildesheimer

Gebunden, 365 Seiten

Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000

Selbstverständlich darf Becketts Prosa nicht ausschließlich auf die oben genannten Phänomene reduziert werden, dazu besitzt sie zu viele schillernde Facetten. Bei Beckett sind sind viele Elemente der erzählenden Prosa eng mit der Autobiographie verbunden. Das hat James Knowlson in seiner fundamentalen und hervorragenden Biographie des Literaturnobelpreisträgers nachgewiesen. Mehr dazu hier: Samuel Beckett. Eine Biographie.

James Knowlson: Samuel Beckett. Eine Biographie

James Knowlson: Samuel Beckett. Eine BiographieAus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Held

Klappenbroschur, geheftet, 1114 Seiten

Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001

(Das Porträtfoto von Samuel Beckett stammt von Roger Pic / Bibliothèque nationale de France)