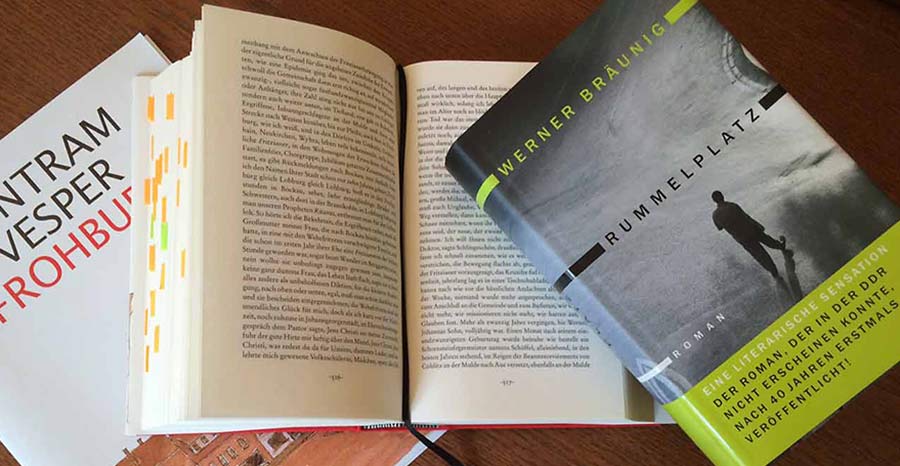

merk=würdig (VIII) – »Rummelplatz« von Werner Bräunig liegt in der Mitte von »Frohburg«

Manchmal führt ein aktuelles Buch direkt zu einem älteren. Genau in der Mitte von Guntram Vespers riesenhaften Erinnerungsroman Frohburg tauchen Geschichten rund um die Wismut auf. Im Wettrennen um die Atombombe durchwühlen, strengstens kontrolliert und überwacht durch die sowjetische Miliitärverwaltung, tausende Bergarbeiter das Erzgebirge. Es wird Uran gefördert. Doch das darf niemand laut sagen, alles ist streng geheim. Im Sperrgebiet herrschen raue Sitten, ein Hauch von Goldrush liegt in der Luft, viel Alkohol fließt und Fäuste fliegen. Vesper läßt seine Figuren auch erinnern, wie plötzlich merkwürdige Fälle von Beulenpest auftreten.

Den Wismutbergbau hat zuvor ein anderer bereits umfassend beschrieben. Wolfgang Bräunigs Roman Rummelplatz erzählt vom ungezügelten Leben, den beengten Verhältnissen, der harten Arbeit im zerklüfteten Erzgebirge nahe der tschechischen Grenze und von zerstörten Illusionen. Spontan habe ich die Lektüre von Frohburg kurzfristig unterbrochen und lange Passagen von Rummelplatz eingeschoben. Bräunigs Text hat mich sofort wieder gefangen.

Bräunig erging es mit seinem Roman ähnlich, wie Frank Beyer mit seinem DEFA-Film Spur der Steine , einer Adaption des gleichnamigen Romans von Erik Neutsch. Beide Werke, Beyers Film und Bräunigs Buch, wollten und sollten die Helden der Arbeit und ihren sozialistischen Aufbauwillen verherrlichen. Doch beide kamen der Realität so nahe, dass die Kulturoberen der DDR sie verboten. Bräunigs Roman schildert die deutschen Nachkriegsgründerjahre in Ost und West ungeschönt und literarisch äußerst gelungen. Vollständig gedruckt und veröffentlicht wurde Rummelplatz erst 2007. Bräunigs Schicksal besiegelte das berüchtigte 11. Plenum des ZK der SED, auf dem 1965 auch Beyers Film und Der Bau, die Theaterbearbeitung desselben Stoffes durch Heiner Müller, heftig angegriffen wurden. Bräunigs Roman führte zu besonders heftigen und kontroversen »Schlammschlachten« auf der offiziellen Parteiversammlung. Am Ende stand ein totales Druckverbot, das auch prominente Fürsprecherinnen wie Anna Seghers und Christa Wolf nichts abzuwenden vermochten. Davon erholte sich Werner Bräunig nie, sein Roman blieb Fragment und in der Folge wagte er sich auch nicht mehr an größere Texte. Bräunig veröffentlichte lediglich noch kurze Erzählungen, Essays und Reportagen, wurde Alkoholiker und starb 1976 im Alter von 42 Jahren in Halle.

Vor dem Rummelplatz-Eklat galt Bräunig als große Hoffnung und Leitfigur der jungen DDR-Literatur. Nach einer Schlosserlehre und zahlreichen Gelegenheitsjobs in Westdeutschland und der DDR reifte in ihm der Entschluß, Schriftsteller zu werden. Man ließ ihn, den schreibenden Arbeiter, den Aufruf zur Bitterfelder Konferenz verfassen, dessen Slogan »Greif zur Feder, Kumpel!« berühmt wurde. Bräunig stieg zum Dozenten am Literaturinstitut Johannes R. Becher auf. Doch der Vorabdruck eines Kapitels seines großen Romans brachte diese »sozialistische Bilderbuchkarriere« zum Einsturz. Ulbricht und Honecker zerissen den Text in Bausch und Bogen und auch die »organisierte Arbeiterschaft« sah sich verunglimpft. Dabei hatte Bräunig nichts anderes als eine schonungslos ehrliche Beschreibung der Hoffnungen und Sehnsuchte der Nachkriegszeit geliefert.

Werner Bräunig schrieb mutig gegen das Partei-Establishment an, ohne die Folgen zu bedenken. Er schrieb für die Menschen des Landes, unter denen er aufgewachsen war, mit denen er gearbeitet hatte. Er wollte womöglich nicht glauben, dass die Nomenklatura der DDR künstlerische Leistungen nur duldete, wenn sie linientreu waren. Das wurde ihm zum Schicksal. (Sächsische Zeitung, 20.3.2007)

Rummelplatz handelt von jungen Menschen, die nach dem Zusammenbruch Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkrieges entwurzelt sind. Der desolate Zustand der Gesellschaft, das Überleben vieler Alt-Nazis, das Aufstreben neuer Politkasten und das Gewinnstreben alter und neuer Kapitalisten lähmt sie. Ihenen werden alle Zukunftsperspektiven und die Luft zum atmen geraubt. In der »Wismut«, dem riesigen Abbaubetrieb für Uranerz, in dem auch Bräunig selbst als Kumpel gearbeitet hat, treffen sie aufeinander, die Heimkehrer und Glücksritter, deutsche Bergleute und sowjetische Schachtleiter. Die »Wismut« ist ein Staat im Staat und spiegelt den verbissenen Aufbauwillen in der deutschen Republik, die sich die demokratische nennt. Parallel dazu werden wirtschaftliche Fehlentwicklungen in einer großen Papierfabrik geschildert, die am 17. Juni 1953 im Arbeiteraufstand kulminieren. Meisterhaft spannt Werner Bräunig in seinem Roman große Bögen vom Erzgebirge über Berlin bis zum Rhein und verfolgt Arbeiter und Intellektuelle in West und Ost.

Sein Stil ist geschult an Thomas Mann und Alfred Döblin, ohne diesen großen Vorbildern und ihren disparaten Erzähltechniken simpel nachzueifern. Für jede Situation, jeden Charakter, jeden Dialog findet Bräunig den richtigen Ton und Rhythmus. Dazu Christa Wolf in ihrem Vorwort zur Neu(Erst)ausgabe:

Kann es heute noch wirken, nach 40 Jahren? Nicht auf dieselbe Weise natürlich, wie es damals gewirkt hätte. Aber auch nicht nur als ein historisches Relikt, als ein Archiv-Fund.. Dazu ist dieser Text zu lebendig und, wie ich glaube, auch zu spannend.

Mit Sicherheit werden ehemalige Bürger der DDR diesen Roman anders lesen als Westdeutsche. Doch neue Perspektiven und Einsichten werden beide finden. Weil Rummelplatz unvolllendet blieb, leidet besonders der Schlußteil an Konstruktionsfehlern und Stilunsicherheiten. Doch unterm Strich überwiegt Bräunigs fulminanter Realismus, seine sichere Technik, den Menschen voller Sympathie aufs Maul und ins Herz zu schauen.

Dieser Autor bolzt Sätze raus, die so kraftvoll sind, daß man sich wundert, daß es sie zwischen Buchdeckeln hält. (Berliner Zeitung, 20.3.2007)

Das aufschlussreiche und ausführliche Nachwort von Herausgeberin Angela Drescher sollte unbedingt zuerst gelesen werden. Sachlich, aber packend legt Drescher den »Fall Bräunig« mit allen Verästelungen dar. Sie arbeitet heraus, warum der unvollendete Roman literaturgeschichtlich und literaturästhetisch wichtig ist, um die Literaturpolitik der DDR zu verstehen. Bei der Lektüre des Romans läßt sich dann noch besser nachvollziehen, wie kleingeistig und ängstlich sich SED-Führung, Intelligentia und linientreue Arbeiterschaft einem großen, realtitätsnahem Kunstwerk verweigerten. Die SED ging unter; das Kunstwerk Rummelplatz blieb.

Der Roman war 2007 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Die gebundene Ausgabe ist nur noch antiquarisch erhältlich.

Werner Bräunig: Rummelplatz

Werner Bräunig: RummelplatzHerausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Angela Drescher

Broschiert, 768 Seiten

Berlin: Aufbau Verlag 2008

In der Artikelreihe merk=würdig stelle ich in loser Folge Bücher vor, die mir etwas bedeuten, die mich lange begleiten, mich herausfordern und anspornen, mich beglücken oder einfach nur schön sind. Bücher, die würdig sind, bemerkt zu werden, mit oder ohne besonderem Anlass.