Das Papierhaus – Vom Leben und Überleben mit Büchern

Manche Bücher beginnen mit Sätzen, die beim Lesen sofort <klick> machen. Zu diesen Büchern gehört auch Das Papierhaus von Carlos María Domínguez. Es beginnt mit folgendem Satz:

Im Frühjahr 1998 kaufte Bluma Lennon in einer Buchhandlung in Soho eine alte Ausgabe der Gedichte von Emily Dickinson und wurde an der nächsten Straßenecke, als sie gerade beim zweiten Gedicht angelangt war, von einem Auto überfahren.

Lesen kann tödlich sein. Das ist wahr. Die kleine Erzählung von Domínguez auf diese Botschaft zu reduzieren, wäre allerdings grundfalsch. Dieses Büchlein entfaltet auf seinen gerade einmal 89 Seiten eine Philosophie des Lesens, schreibt eine Liebeserklärung an das Buch und schildert auch die fatalen Folgen, wenn diese Liebe sich in zügellose Begierde verwandelt. lustauflesen.de, so steht es im Kolophon, ist das Logbuch einer fatalen Lust, irgendwo auf der Grenze zwischen bibliophil und biblioman. Auch die Figuren in Das Papierhaus bewegen sich auf dieser schmalen und gefährlichen Grenze zwischen Leidenschaft und Leid, Lust und Wahn.

Ein Kollege der verstorbenen Bluma Lennon bekommt eines Tages ein Buch aus Südamerika zugeschickt, Die Schattenlinie von Joseph Conrad. Das Buch enthält vorne eine Widmung in der Handschrift Blumas an einen Mann namens Carlos und ist schmutzig, verklebt und zementverschmiert. Der Kollege Blumas macht sich auf den Weg, das Geheimnis des Buches zu lüften und es seinem Besitzer zurückzubringen, dem Mann, dem die Widmung Blumas galt, Carlos Brauer.

Auf dieser Reise, die zuerst nach Buenos Aires und dann über Montevideo in die Lagune von Rocha führt taucht der Ich-erzähler in eine Welt geheimnisvoller Bibliotheken ein, deren Büchermassen das Leben ihrer Besitzer feingeistig bereichern oder dominieren und einengen.

Irgendwann hatte er soviele Bücher, dass er die Bücherregale in seinem Wohnzimmer quer stellen musste wie in einer öffentlichen Bücherei. Sogar im Bad standen an allen Wänden Bücher, und sie sind ihm nur deashalb erhalten geblieben, weil er kein warmes Wasser mehr laufen ließ, um den Dampf zu vermeiden. Er duschte kalt, im Sommer wie im Winter.

Bibliotheken, die Lust am Büchersammeln und -lesen können beherrscht werden und Gewinn bringen oder sie unterwerfen die Besitzer bis hin zum Kontrollverlust. Apollinische Überwachung der Lektürezeiten, Hege und Pflege der Bestände hier, dionysischer Rausch und Kontrollverlust im Umgang mit Literatur dort.

Ich warf ihm fehlendes Feingefühl vor, er mir Heuchelei, wir hielten uns das im vollsten Vertrauen vor. Er hat behauptet, dass er die Bücher vollschrieb und den Text manchmal sogar mehrfach unterstrich, weil ihm das half den Sinn besser zu verstehen. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich ihn in seiner recht derben Ausdrucksweise zitiere. »Ich vögele mit jedem Buch, keine Markierung bedeutet für mich keinen Orgasmus.« Ich empfand dagegen seine Kritzeleien als einen Gewaltakt.

Bibliotheken sind Netzwerke, die einzelnen Bücher verbinden sich wie die Synapsen eines Gehrins, scheinbar ohne Impuls und aus eigenem Antrieb, zu immer neuen Gedanken und lösen alte auf, Bücher knüpfen ein organisches Netzwerk, das sich unablässig neu formiert. Das Geheimnis liegt darin, dieses Netzwerk sinnvoll zu nutzen und sich nicht darin zu verfangen.

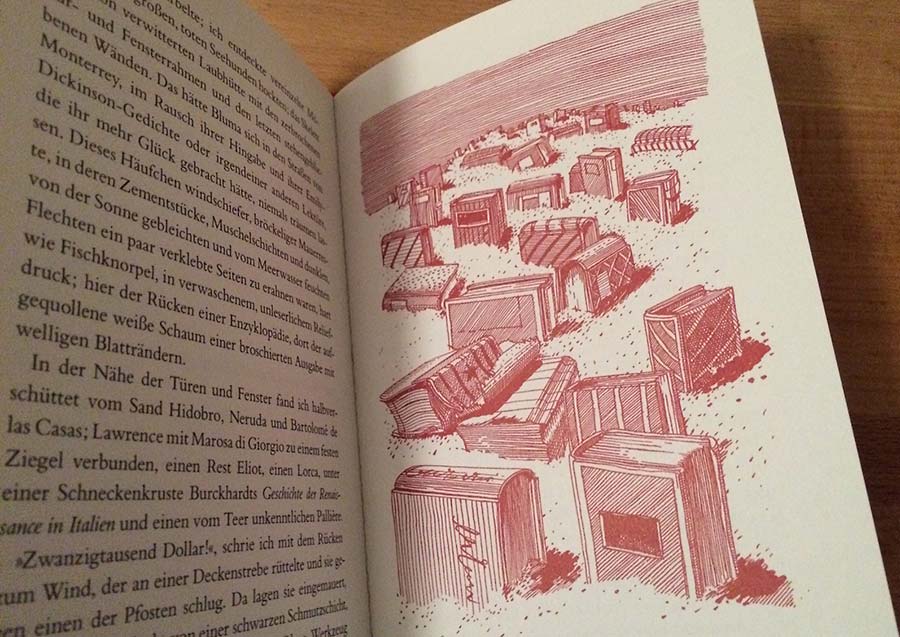

Brauer wird ein Opfer seiner Sammelwut, das Netzwerk seiner ausufernden Bibliothek ist nicht mehr zu kontrollieren, nachdem ein Feuer die Karteikarten des Kataloges vernichtet hat. Was bleibt ist ein Haufen von Büchern ohne System, ein Gehirn, dessen Synapsen keine Verbindung mehr aufbauen. Brauer zieht an den Strand, einsam lebt er in einer Hütte, gebaut aus Büchern statt aus Ziegeln. Am Ende verschwindet er wort- und spurlos, sein Bücherhaus wird vom tosenden Ozean, vom Sand, von den Mächten der Natur geschliffen.

Die Weltliteratur ließ aus der Düne ihren schäbigen Lockruf vernehmen. Die Bücher waren alle noch da, gebunden und versengt und von harten Krusten überzogen, aus denen das Stück eines Einbandes herausschaute wie ein Auge, ein Buchdeckel das Licht suchte und wieder im Sand verschwand.

Domínguez beschreibt in Das Papierhaus das Glück und die Abgründe einer Leidenschaft, und ob Bücher und Bibliotheken zum Segen oder Fluch werden, hängt dabei nicht ausschließlich und allein vom Leser und Besitzer ab. Der Grat zwischen Wahn und Normalität ist schmal und gewunden. Wer Bücher bedingungslos liebt, begibt sich potentiell in Lebensgefahr. Doch wer sich der Gefahr nicht stellt, wird auch den Genuss wahrer, erfüllter Liebe niemals erfahren. Zwischen den Extremen liegen viele Abstufungen, Biliophilie und Bibliomanie können in unterschiedlich angenehmen, beziehungsweise schmerzhaften, Aggregatzuständen auftreten.

Die kleine, überaus geistreiche und beglückende Geschichte vom Papierhaus ist 2004 erstmals in Deutschland publiziert worden. Für die Neuausgabe im Insel Verlag hat Elisabeth Müller ihre Übersetzung nochmals aktualisiert und Jörg Hülsmann hat Illustrationen beigesteuert. Herausgekommen ist ein schön gestaltetes Büchlein zum selberlesen oder verschenken.

Carlos María Domínguez: Das Papierhaus

Carlos María Domínguez: Das PapierhausAus dem Spanischen von Elisabeth Müller

Mit Illustrationen von Jörg Hülsmann

Gebunden, 89 Seiten

Berlin: Insel Verlag 2014

Zwei weitere Meinungen zu Das Papierhaus von Carlos María Domínguez finden sich bei »Literaturen« und beim »Durchleser«.