Eine Erkundung der Welt als Reise zu sich selbst durch 69 Hotelzimmer

Das Hotelzimmer ist ein Zwischen-Ort, ein Raum, der aufgesucht und schnell wieder verlassen wird. In seiner Unpersönlichkeit ist ein Hotelzimmer wenig anheimelnd und doch möchte es jedem Gast vorgaukeln, hier zuhause zu sein. Das Hotelzimmer ist ein Un-Ort zwischen Ankunft und Aufbruch, zwischen Ruhe und Hektik, zwischen Heimatlosigkeit und Heimat auf Zeit.

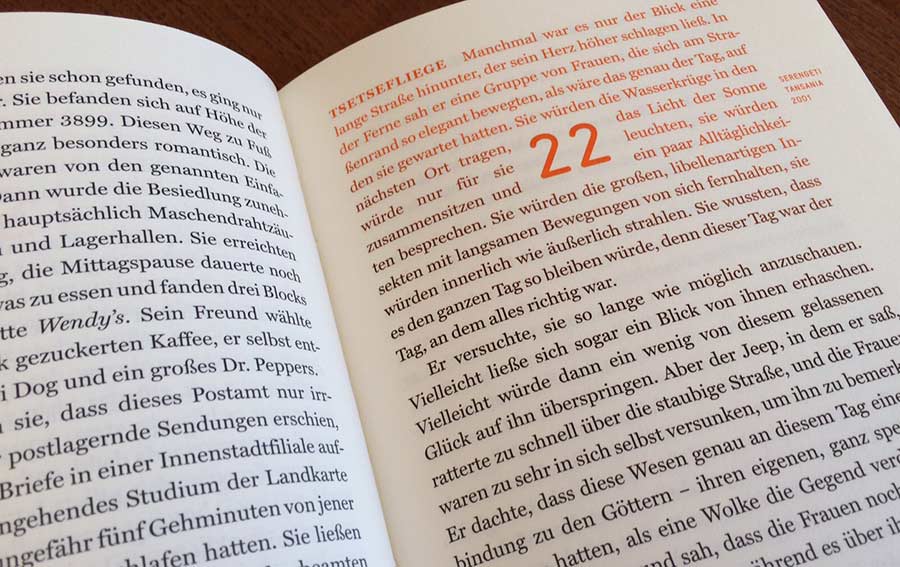

Michael Glawoggers hat in 69 Hotelzimmer genau diesen Zwischen-Ort zum zentralen Handlungsort und Kristallisationspunkt erhoben. Ein namenloser Reisender, durchgehend nur als »er« bezeichnet, macht Station in diesen Zimmern. Die Route führt in Hauptstädte und Metropolen, in abgelegene Provinznester und Käffer im Nirgendwo, er besucht Afrika, Nord- und Südamerika, Asien, Europa. In jeweils vier bis sechs Seiten langen Episoden wird berichtet, was »er« auf seinen Reisen erlebt, was ihn bewegt, was ihm auffällt. Alle »Stationen« sind mit Nummer, Ortsmarke und Jahreszahl versehen; ausgehend von den 1980er Jahren bis in die Zukunft. 69 Hotelzimmer kann als Reiseroman gelesen und verstanden werden, aber ebenso gut als eine wundervolle Sammlung von literarischen Miniaturen, Kleinsterzählungen, Epiphanien und Kurzreportagen mit Essaycharakter.

Unterwegs, abseits der vertrauten Umgebung, wird die Aufmerksamkeit eigentümlich geschärft. Wer mit offenen Augen und Ohren reist, ist immer darauf gefasst, dass unerwartete Ereignisse eintreten, dass unvermittelt Menschen auftauchen, die einen in Bann ziehen oder Rätsel aufgeben, weil ihre für sie gewöhnlichen Handlung dem Fremden unvorhersehbar und fremd erscheinen. Der zufällige Augenblick liefert die besten Geschichten, aber nur, wenn der Zufall eingelassen wird ins eigene Erleben und Denken.

Ein Buch zum Film – Ein Film zum Buch

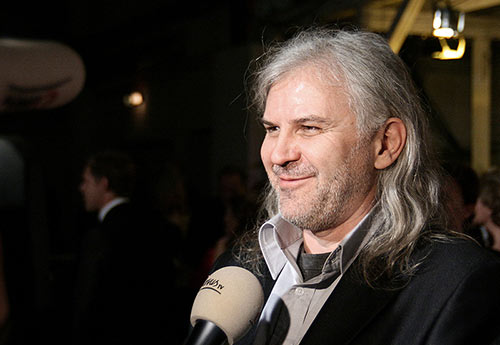

69 Hotelzimmer ist ist das literarische Debüt von Michael Glawogger und ein Buch, das seinen Kontext verloren hat, denn es sollte zusammen mit einem Dokumentarfilm erscheinen, der nicht zu Ende gedreht wurde. Untitled – Film ohne Namen sollte zeigen, wie der renommierte und mit Preisen vielfach ausgezeichnete österreichische Dokumetarfilmer Michael Glawogger mit einem VW-Bus rund um die Welt reist, ohne Drehbuch, ohne Konzept, ohne Thema. Er wollte zusammen mit einem Kamera- und einem Tonmann einfach in eine Richtung starten und irgendwann aus der anderen wieder zurückkehren. Die Geschichten und Bilder auf dem sollte der Zufall liefern. Dieses Projekt war ihm ein Herzensanliegen.

Im April 2014 ist Michael Glawogger in Monrovia, Liberia, an den Folgen einer falsch diagnostizierten und verschleppten Malaria verstorben; knapp vier Monate nach dem Start zu seinem einjährigen Doku-Experiment Untitled – Film ohne Namen, für das er so lange gekämpft hatte. Er starb, während er sich seinen großen Traum verwirklichte … Das Manuskript zum Buch war zu diesem Zeitpunkt im wesentlichen abgeschlossen.

Wer Glawoggers großartige frühere Dokumentationen sieht, bekommt eine Ahnung davon, wie dieser Film hätte werden können. Ein unverstellter, neugieriger Blick auf die Welt und auf das kleine und alltägliche Leben der Menschen, aber auch auf Lasten und Mühen, auf Glück und Leid. Es sollte ein Film mit diesem typischen Glawogger-Blick werden, wie ihn die Kamera in Filmen wie Megacities (1998), Workingman’s Death (2005) oder Whore’s Glory (2011) festgehalten hat. Es sind Blicke die uns die Welt zeigen, wie wir sie noch nie gesehen haben und uns auch nie so vorstellen konnten. Eindringliche und genaue Bilder hat Glawogger geliefert, von der Schwerstarbeit im 21. Jahrhundert in ukrainischen Kohleminen, im indonesischen Schwefelabbau oder in nigerianischen Schlachthöfen, Bilder vom Alltag der Prostituierten in Mexiko, Thailand und Bangladesh, von oberen und unteren Lebenswelten in unseren Moloch-Großstädten. Glawogger ist kein Drive-By-Filmer gewesen, er hat seine Projekte akribisch und mit langem Vorlauf vorbereitet. Er hat geduldig gewartet und immer neue Anläufe unternommen, bis er den Menschen wirklich nahe gekommen ist, er hat ihnen Raum und Zeit geschenkt, sie niemals verraten oder vorgeführt. Er wollte sie kennengelernen und verstehen.

Ein posthumes Vermächtnis

Nun bleibt nur das Buch. Ein Jahr nach Glawoggers Tod ist 69 Hotelzimmer erschienen, ohne den Film, den es hätte begleiten sollen. Andrea Glawogger hat die Manuskripte zum literarischen Debüt ihres Ehemanns zusammen mit Eva Menasse lektoriert. Es trägt somit (unfreiwillig freiwillig) den Stempel des posthumen Vermächtnisses. Ein Etikett, das zutrifft, aber den Leser nicht irreleiten sollte. Glawoggers Texte funktionieren so oder so.

Auch als Schriftsteller verläßt sich Michael Glawogger auf seinen Blick. »Er«, der namenlose Reisende, nimmt das Unerwartete ins Visir, um darin Erwartetes wiederzufinden oder findet in erwarteten Situationen und Begegnungen das Unerwartete. Er öffnet sich allem, egal ob es ihm vertraut oder fremd entgegentritt, er bleibt neugierig und ist besselt vom Wunsch aufnehmen und verstehen zu können. Genaus versenkt er sich in sich selbst und lauscht dem inneren Ich verschlüsselte Botschaften ab. Getragen wird dies von einer übergroßen, beinahe entwaffnenden Empathie mit den Menschen. Sentimentalität oder Rührseligkeit wird konsequent abgefedert von der Lust, nicht alles ernst nehmen zu müssen und sich auch dem Absurden hinzugeben zu können oder den unerklärlichen Skurillitäten des Daseins hinterherzuforschen. Wert und Stellenwert spielen untergeordnete Rollen. Deshalb darf dem Todeskampf einer Kakerlake dieselbe Aufmerksamkeit zuteil werden, wie der Selbsttötung eines Menschen und ihrem tragischen Auswirkungen. Allltäglichste Banalitäten und extreme Ausnahmesituationen werden gleichermaßen nüchtern angeschaut, beschrieben, gewichtet, verarbeitet und, das ist das wesentlichste, ausgehalten.

Gleichzeitig besitzt der Reisende, so nachdenklich und introvertiert er sein kann, auch absurden Humor und barocke Lebensfreude. Ein Wesenszug, den er mit Michael Glawogger teilt, glaubt man den Erinnerungen der Freunde. So gefährlich und falsch es ist, Autor, Erzähler und Figur gleichzusetzen, hier sei es doch (kurz) erlaubt. Er, der Mann im Buch, ist ein halb fiktionaler halb authentischer Glawogger, der uns eine Auswahl literalisierter Filmsequenzen vorführt, mit der Aufforderung, daraus einen (unseren?) Film von der Welt zusammenzuschneiden. Ein Erkundung der Erde in 69 Hotelzimmern.

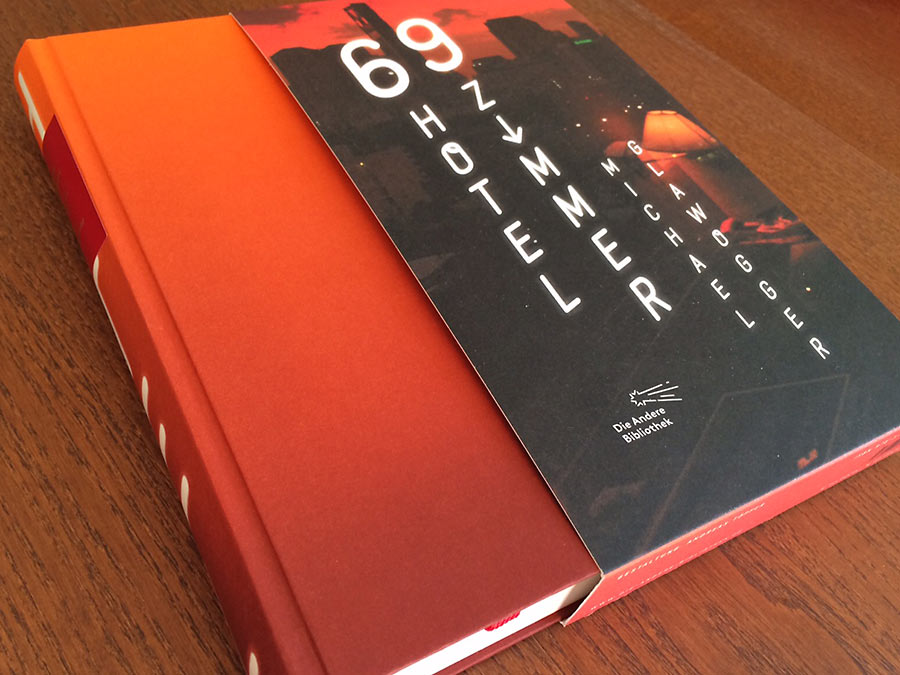

Den Titel verdankt der (wie immer in der Anderen Bibliothek ausserordentlich sorgfältig und schön gestaltete) Band übrigens ein weiteren Vorlieb Glawoggers: der für Slapstick und Screwballkommödien. Wenn dort Türen in Hotels knallen, drehen sich gerne die Zimmernummern, was in der Regel noch mehr Verwirrung stiftet als ohnehin schon vorhanden und die Handlung vorantreibt. So verwirrt auch 69 Hotelzimmer, denn statt der angekündigten 69 erwarten den Leser in Wirklichkeit 96 Räume und Geschichten, nein, 95 um ganz exakt zu sein, denn wie in vielen Hotels wurde auch hier die 13 dem Aberglauben geopfert, sie fehlt einfach. Neben aller Nachdenklichkeit und Melancholie purzelt in 69 Hotelzimmer eben auch viel Komisches, Absurdes und Albernes durcheinander. Nicht alles mit der gleichen Überzeugungskraft und Originalität, aber über die gesamte Strecke und im Ganzen doch sehr überzeugend, wie im echten Leben.

Ein Reisebuch für daheim und unterwegs

In kurzen einführenden Worten zu Beginn seines Buches empfiehlt Glawogger sein Werk unter anderem allen Rauchern, weil die Geschichten so lang sind wie eine Zigarette, allen Reisenden des Alltags, weil in jede kleine Pause des Tages eine Geschichte passt, allen Zimmermädchen, die, weil sie ohnehin alles über Menschen in Hotels wissen, die Geschichten kritisch kommentieren können und allen Hundebesitzern, weil die Kapitel exakt so lang sind wie die Aufmerksamkeitsspanne eines Hundes reicht und sie den Tieren deshalb eins pro Tag vorlesen können, ohne dass sie ungeduldig werden. Und genau das, so Glawogger, funktioniere auch für für Menschen.

69 Hotelzimmer ist ein faszinierendes Reisebuch und das intime Tagebuch eines Weltenbummlers, der sich selbst zu finden versucht, indem er der Konfrontation mit fremden Gesellschaften, wirren politischen Systemen, ungewohnten Mentalitäten nicht ausweicht. Jede(r) Reisende sollte sich diesen Glawogger-Blick auf die Welt ein wenig aneignen, dann sieht sie/er mehr von der Welt und lernt ihre/seine Mitmenschen besser kennen.

Michael Glawogger: 69 Hotelzimmer

Michael Glawogger: 69 HotelzimmerMit einem Nachwort von Eva Menasse

Gebunden, im Halbschuber, 408 Seiten

Berlin: Die Andere Bibliothek 2015

Die limitierte und nummerierte Erstausgabe ist leider bereits vergriffen.

Link zum Doku-Blog von Michael Glawogger bei der Süddeutschen Zeitung.

Link zum Reisetagebuch von Michael Glawogger bei Der Standard.

Bildquelle: »Michael Glawogger beim Österreichischen Filmpreis 2012« von Manfred Werner / WikimediaCommons