Kulturelle Vielfalt oder kapitalistische Monokultur – »Bibliodiversität« von Susan Hawthorne

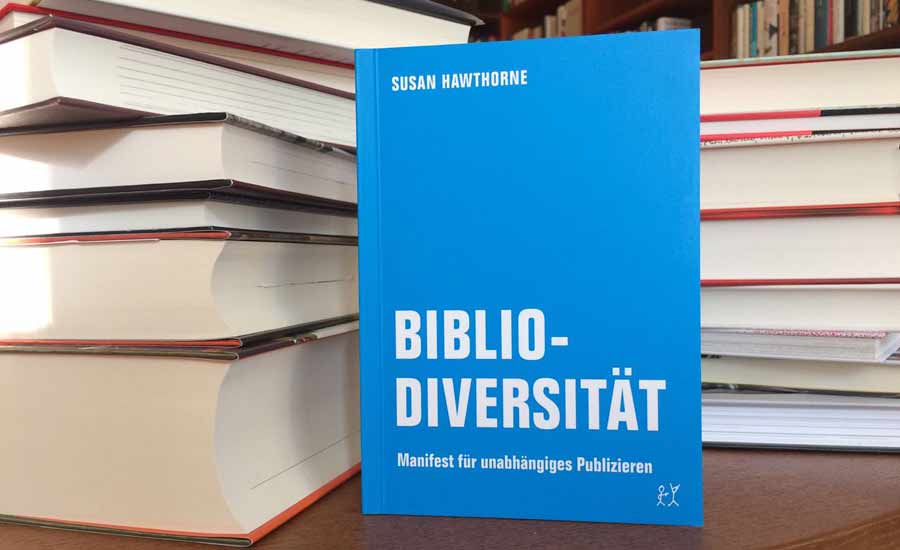

Ein neuer Begriff hat auf der Leipziger Buchmesse für Gesprächsstoff gesorgt: Bibliodiversität. Dieses Wort bringt auf den Punkt, was bislang nur weitläufig und eher schwammig beschrieben wurde. Bibliodiversität ist inspiriert vom verwandten Begriff der Biodiversität (Wikipedia-Artikel). Beides beschreibt Indikatoren für funktionierende Systeme, hier für ein Ökösystem dort für das Buchwesen. In Lateinamerika wird bereits seit Jahren über Bibliodiversität gesprochen. Die australische Autorin, Lyrikerin und Verlegerin (Spinifex Press) Susan Hawthorne hat Bibliodiversiät in ihrem Manifest für unabhängiges Publizieren zu definieren und zu konturieren versucht. Das kleine Büchlein hat Doris Hermann ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen zu Besonderheiten der deutschen Situation versehen. Bibliodiversität ist jüngst im Verbrecher Verlag erschienen, stieß auf einiges Interesse und sorgte, wie oben erwähnt, schnell für Diskussionsstoff.

Am 29. März hat Susan Hawthorne über ihre Thesen zur Bibliodiversität im Literarischen Colloquium in Berlin mit Suhrkamp-Verleger Jonathan Landgrebe und Berlins Kultursenator Klaus Lederer diskutiert. Es moderierte Doris Akrap von der Taz.

Bibliodivers ist eine Literatur- und Verlagslandschaft, wenn kleine und große, unabhängige Verleger vielfältige Stimmen zu Wort kommen lassen, wenn auch exotische Themen aufgegriffen und ungewöhnliche Texte jenseits ausgetretener Geschmackspfade gedruckt werden, wenn Minderheiten und kleine Sprachgruppen zu Wort kommen. Kurz, wenn Vielfalt regiert. Auch Mainstream hat dort seinen Platz. Aber wenn allein Mainstream dominiert, wenn große Konzerne ihre Bücher nur noch als Ware betrachten und vertreiben, wenn sie Literatur lediglich durch die Marketingbrille sichten, kippt das System um. Dann wird aus kultureller Vielfalt kapitalistische Monokultur. All das erklärt und belegt Hawthorne in ihrem Buch bestechend klar und nachvollziehbar. Wirklicher Widerspruch bei der Lektüre regt sich zu keiner Zeit. (Zumal für einen deutschen Leser; aber dazu später mehr.) Die großen englischen und US-amerikanischen Verlagskonzerne, so spitzt es Hawthorne zu, hätten längst eine neue, perfide Form des Kolonialismus etabliert. Länder wie Indien, Südafrika, Australien hätten zwar die politische Unabhängkeit errungen, aber im Buch- und Verlagswesen (und nicht nur dort) stünden sie längst erneut unter der global-ökonomischen Knute ehemaliger Herren.

In der anglo-amerikanischen Welt haben vielerorts die »großen Gorillas« (Susan Hawthorne) wie Amazon, Google, Apple, sowie global agierende Verlagskonzerne und Buchhandelsketten einst gut funktionierende, buchkulturelle Ökosysteme quasi über Nacht in kapitalistische Monokultur verwandelt. So finster malt Jonathan Landgrebe das Bild der buchkulturellen Landschaft in Deutschland freilich nicht. Das System hier erweise sich nach wie vor als sehr stabil, konstatiert der Suhrkamp-Verleger. Ein Vielzahl engagierter Verlage, wozu er durchaus auch große Häuser wie Suhrkamp zähle, halte ein sehr vielfältiges und breit aufgestelltes Programm bereit, in dem auch Spezielles seinen Platz hätte. Nicht zuletzt die Arbeit der Kurt-Wolff-Stiftung, Aktionen wie die Hotlist oder der Indiebookday bewiesen, dass unabhängiges Verlegen in Deutschland Anerkennung fände und Zukunft habe. Hinzu käme ein zumindest in größeren Städten gut ausgebautes Netz von unabhängigen, inhabergeführten Buchhandlungen, die großen Ketten in Angebot, Spezialisierung und Fachkenntnis erfolgreich die Stirn böten. Alarm zu schlagen, sei falsch, so Landgrebe, aber Sorgen müsse man sich sehr wohl machen, wenn europäische und transatlantische Abkommen, Rechtsvorschriften und Regelmentierungen das Kulturgut Buch mehr und mehr zu einer Ware machten, wenn das Verlegen neoliberalen Wirtschaftsgesetzen zu gehorchen hätte wie Stahl oder Kohle. Jüngste negative Entwicklungen und Urteile etwa zum Urheberrecht, zu Geldern aus Verwertungsgesellschaften und Autorenvergütungen zeigten deutlich, wo Gefahren lauerten.

Wie lange, fragt man sich an dieser Stelle, überlebt die Buchpreisbindung, die in Deutschland eine der wichtigsten Säulen des (noch) stabilen Systems ist? Erst auf Nachhaken aus dem Publikum wurde darüber gesprochen. Die gesamte Buchbranche, man spürte es förmlich in der Luft, hat massive Angst, das zarte Geschöpf Buchpreisbindung irgendwann im Dauerfeuer aus Brüssel verenden zu sehen. TTIP, CETA und andere Handeslabkommen stellen die Buchpreisbindung wiederholt in Frage. Marktliberale, warenorientierte Ideen und Vorstellungen werden zunehmend auf das »Kulturgut« Buch übertragen. Lange können sich SchriftstellerInnen, VerlegerInnen und BuchhändlerInnen dagegen nicht stemmen, bevor sie ihre Kulturarbeit ausschließlich dem Diktat von »Massenangebot und Massennachfrage« unterwerfen müssen. Wer nur auf Masse schielt, produziert Massenware, die mit Marketingmacht durchgedrückt, zur Produktion weiterer Massenware animiert. Eine teuflische Dampfwalze, die jegliche Diversität plättet und dem Erdboden gleichmacht. Aber, es sei wiederholt, noch sind wir fern davon.

Klaus Lederer bezeichnete diese Vorgänge als »Landnahme des Kapitals«. Feurig und mit der Verve, die einem Politker der Linken gut zu Gesicht steht, forderte er ein Umdenken der Gesellschaft als Ganzes. Bibliodiversität im kleinen Ökosystem der Verlage zu erhalten reiche eben nicht. Es gehe auch darum, ob und wie Menschen daran und an Kultur überhaupt teilhaben können. Lederer brachte Begriffe wie chancengleiche Bildung, Kulturflat und bedingungsloses Grundeinkommen in die Diskussion. Nur wenn möglichst alle Menschen gleichberechtigt Zugang zur Kultur bekämen, bestünden auch Überlebenschancen für die Kultur. Und nur wenn das gesamt-gesellschaftlicher Konsens sei, hätten die EU-Wächter des Marktes weniger Möglichkeiten, den Markt und den Massengeschmack mit Massenware in Massenauflage zu steuern. Wie absurd das System in Teilen derzeit sei, verdeutlichte Lederer folgendermaßen: als Kultursenator könne er AutorInnen fördern, also die Produktion eines Romans, aber die Förderung eines kleinen Verlags, der diesen Roman dann distributiere, verbiete ihm geltendes EU-Recht. Subventionen für Verlage seien Sache der Wirtschaftssenatorin, die dürfe aber auch nicht munter drauflosfördern, weil sie damit wiederum in Konflikt mit Subventionsrichtlinien der EU gerate. Und noch absurder würde es, wenn man darüber nachdenke, ob nicht schon AutorInnen zu fördern ein Verstoß sei, denn schließlich werde etwas produziert, das zwar Kunst sei, aber auch von vorneherein eine Ware. Denn AutorInnen wollen in der Regel Ihre Bücher ja verkaufen. Lederers Fazit: wenn es um Literatur und Verlage, wenn es um Kunst im weitesten Sinne gehe, könne und dürfe der Markt nicht Prozesse vereinnahmen, die eigentlich nicht ökonomisch seien.

Dieser sehr spezifisch deutschen Diskussion folgte Susan Hawthorne still und aufmerksam, wirkte aber etwas verloren. Dennoch jonnte sie an diesem Abend allen Besucherinnen und Besuchern erfogreich vermitteln, wie entscheidend und überlebensnotwendig Bibliodiversität ist, damit LeserInnen auch künftig noch gute Literatur und Poesie lesen oder fremde und bereichernde Stimmen vernehmen können. Hawthornes kleines Büchlein mit ihrem Manifest für unabhängiges Publizieren allein besiegt die »großen Gorillas« nicht. Aber es schärft die Sinne gegenüber der Gefahr. Und wenn wir uns alle, Politik, Gesellschaft, mündige Bürger, gegen die Gorillas und ihre »kapitalistische Landnahme« stemmen, halten wir sie vielleicht auf.

Schon kleine Schritte bringen uns weiter: fragt nach Büchern aus unabhängigen Verlagen, interessiert Euch für Stimmen jenseits des Mainstreams, sprecht darüber, unterstützt den lokalen Buchhandel (gute BuchhändlerInnen sind ExpertInnen, keine VerkäuferInnen) und, das wichtigste, kauft nicht bei Amazon & Co. Stemmt Euch gegen billige Massenware, wehrt Euch. Wenn wir Bibliodiversität als gegeben nehmen und sie nicht verteidigen, haben wir schon verloren.

Susan Hawthorne: Bibliodiversität

Susan Hawthorne: BibliodiversitätManifest für unabhängiges Publizieren

Aus dem australischen Englisch von Doris Hermanns

Broschur, 150 Seiten

Berlin: Verbrecher Verlag 2017

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlages

Über die Autorin: Susan Hawthorne ist Dichterin, Autorin mehrerer preisgekrönter Bücher und Herausgeberin diverser Anthologien. Sie unterrichtet Schreiben an der James Cook University, Townsville. Mit Renate Klein betreibt sie seit 1991 den feministischen Verlag Spinifex Press in Melbourne. Bis 2014 war sie Sprecherin der englischsprachigen Sektion in der International Alliance of independent Publishers, Paris. ihr Buch Bibliodiversität ist in mehrere Sprachen übersetzt worden.

Der englischsprachige Wikipedia-Artikel zur Bibliodiversität; nicht so prägnant wie Hawthornes Buch, aber befriedigend für einen ersten Überblick. Unter dem Titel »Ja, manche sind räuberisch« schrieb in der Taz auch Jörg Sundermeier, Gründer und Leiter des Verbrecher Verlags, zum Thema.

Titelbild: Foto von Glen Noble | Quelle: Unsplash