Die »Ilias« von Homer in deutschen Versen – Ein Interview mit dem Übersetzer Kurt Steinmann

Die Ilias ist das unvergängliche Epos vom Groll des Achilleus und dem Krieg um Troja. Ausgelöst wurde das grausame und blutige Schlachten zwischen Achäern und Trojanern durch Paris’ Raub der Helena, der »schönsten aller Frauen«. Als Schöpfer der Ilias und der wenig jüngeren Odyssee gilt Homer: ein armer, blinder und fahrender Barde, so nimmt man an, geboren im 8. Jahrhundert vor Christus in Smyrna (dem heutigen Izmir) und gestorben auf der Insel Ios.

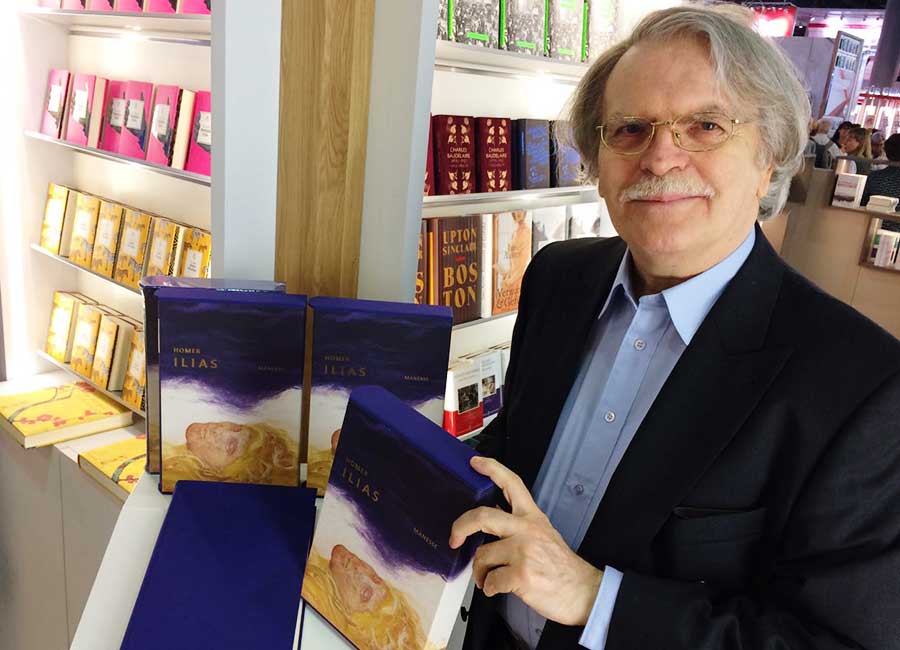

Kurt Steinmann legt nun, 10 Jahre nach der Odyssee, auch eine neue Versübertragung der Homer’schen Ilias vor. In einer Besprechung der Odyssee in der FAZ bezeichnete Kurt Flasch den Schweizer Philologen als »den furchtlosen Übersetzer zwischen Scylla und Charybdis«. Seit den 70er Jahren widmet sich Steinmann Autoren der griechischen und römischen Antike, sowie der Renaissance. Ich sprach mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse über seine Arbeit an der Ilias, die als prachtvoll gestalteter und illustrierter Folioband bei Manesse erschienen ist.

Ein Interview mit dem Übersetzer Kurt Steinmann

lustauflesen.de: Herr Steinmann, neun Jahre haben sie an der Ilias gearbeitet und ihr Gehirn quasi in die Falten der griechischen Antike gelegt. Haben Achilleus und Hector irgendwann begonnen, Sie im Verlauf dieser langen Zeit im Traum zu verfolgen?

Steinmann: Nein, soweit geht das nicht. (lacht) Weil ich tagsüber mit diesen Figuren so intensiv beschäftigt bin, ist das Traumpotential am Abend abgearbeitet. Da bleibt nichts mehr, das ich als Surrogat, als Ersatz, im Traum kompensieren müsste. Außerdem wurde die Arbeit an der Ilias mehrfach durch weitere Projekte unterbrochen. So habe ich unter anderem Die Orestie und Die Perser von Aischylos, sowie die Apokalypse des Johannes übersetzt; allesamt große Werke der antiken Literatur, mit denen ich Achilleus und Hector gewissermaßen auf Abstand halten konnte.

lustauflesen.de: Viele haben von Homer gehört, aber seine Epen gelesen sicherlich die wenigsten. Warum sollten wir uns diesem uralten Text widmen? Wie lautet Ihr schlagendes Argument pro Ilias?

Steinmann: Die Ilias, das erste vollständig erhaltene große Werk der Weltliteratur, der Beginn der europäischen Literatur, beschreibt einen Krieg. Um Troja hat es viele Auseinandersetzungen gegeben, aber erst in späteren Erzähltraditionen und schließlich bei Homer sind diese vielen Kriege zusammengeströmt in DEN Kampf um Troja. Der beschreibt Furchtbares, im Ganzen wird der Tod von 250 Menschen exakt geschildert, dreimal mehr Trojaner als Griechen. Nun kann man sagen, haben wir nicht genug Kriege in unserer Zeit? Gewiss, aber diese in heutigen und auch in geschichtlichen Maßstäben zu vernachlässigende Auseinandersetzung um Troja ist erst zum paradigmatischen Krieg geworden durch die literarische Gestaltung. Für die Griechen der Antike war die Ilias Fakt, nicht Mythos, das hat selbst der Geschichtsschreiber Thukydides noch so gesehen. Tatsächlich aber wurde nie ein Krieg um Troja geführt, um die entführte Helena zurückzuholen; Homer liefert eine Ausmalung.

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

lustauflesen.de: Ein detaillierter Bericht über die Mutter aller Schlachten, verkleidet als Literatur? Mehr nicht?

Steinmann: Töten, einander ausrotten ist nicht das Letzte in diesem Text. Die Ilias kündet spät, im 24. Buch erst, aber dann entscheidend, davon, dass Krieg und Hass nicht die letzten Mittel sind. Am Ende löst Priamus seinen Sohn Hector aus zur Bestattung. Der so rachsüchtige und oft so grausame Achilleus besinnt sich, sein Zorn mündet in eine humane Geste des Erbarmens, der Versöhnung und der Mäßigung. Die Ilias endet nicht wie die Odyssee mit einem Massaker, sondern mit einem Waffenstillstand. Homers Motiv war, eine Geschichte zu erzählen, die den Krieg nicht verherrlicht, nicht allein die Taten und den Ruhm des Kriegers hervorhebt, sondern im Gegenteil am Schluss die humane Geste triumphieren zu lassen. Diese Szene könnte geradezu als Ausgangspunkt einer abendländischen Ethik betrachtet werden. Das Ende Trojas, der Tod des Achilleus, die anderen 250 schrecklichen Tode, die in grausamen Details abgehandelt werden, sind nicht das letzte Wort.

lustauflesen.de: Versteckt Homer weitere Botschaften der Humanität?

Steinmann: Ja, die Lektüre wird immer wieder mit kleineren und größeren Szenen wundervoller Menschlichkeit gewinnbringend bereichert. Im Abschied Hectors von seiner Gattin Andromache sehe ich ein Urbild aller großen Abschiede eines Mannes, der in den Krieg zieht und seine Familie zurücklässt. Eine ungeheuerlich berührende Szene, genauso wunderbar wie die Empörung des Tersites, der als erster Kriegsdienstverweigerer aufsteht gegen den Führer und sich als einer gegen alle zu stemmen wagt. Natürlich steht dem immer die Grausamkeit gegenüber, die hauptsächlich von Achilleus ausgeht und von Patroclos. Der allein ermordet im 16. Buch nicht weniger als 64 Troier. Sehr präzise und drastisch schildert Homer jeden Tötungsakt, das befremdet heutige Leser selbstverständlich. Aber Homer wollte das so.

lustauflesen.de: Um gegen das barbarische Schlachten die menschliche Regung zu stellen?

Steinmann: Genau, sie steht am Ende, sie bildet den Abschluss nach dem Begräbnis Hectors. Nochmals, die Ilias ist keine martialische Verherrlichung, sondern eine Darstellung des Krieges als sinnlose Katastrophe. Das ist die Kernbotschaft, auf die Homer erzähltechnisch genial und in ungeheuerlich starken Bildern zusteuert. Zur Erinnerung: Wir sind im 10. Jahr der Belagerung einer Stadt, die Truppen sind müde, sie wollen nach Hause; Agamemnon der Herrführer sagt im zweiten Buch: »Wir gehen, wir haben genug« und hofft natürlich, dass die Truppen widersprechen, »nein, wir wollen weiterkämpfen«. Nichts da, die wollen tatsächlich nach Hause, und nur mit knapper Not bringt Odysseus die Truppen wieder zusammen. Nur einer verweigert sich vom 1. bis zum 18. Buch dem Kampf, der große Held Achilleus, weil man ihm vermeintlich die Ehre genommen und beliedigt hat, indem ihm die Beutefrau Briseis fortgenommen und Agamemnon übergeben wurde, der wiederum seine Beutefrau Chryseis abgeben musste, damit die Pest, die Apollo geschickt hat, aufhört. Die Ilias ist im Grunde genommen die Geschichte eines einzigen Zornes, auf griechisch Maenis. Das erste Wort der abendländischen Literatur lautet Zorn.

lustauflesen.de: Die Ilias liegt bereits in vielen Übersetzungen vor. Nun kommen sie mit einer weiteren. Wie bei der Odyssee haben Sie sich für eine Übersetzung in Versform entschieden und plädieren vehement gegen Übertragungen in Prosa. Warum?

Steinmann: Schadewaldt hat die Odyssee 1958 in Prosa übersetzt und wurde dafür gefeiert. Als er 1975 die Ilias in Angriff nahm, wurde ihm bewußt, dass nüchterne Prosa dem Text nicht gerecht wird. Er verzichtete jedoch auf Hexameter und beschritt einen Mittelweg, für den er eine rhythmisierte Prosa wählte. Das Ergebnis wurde, anders als die Odyssee, in der Presse wenig honoriert und behagte Schadewaldt am Ende selbst nicht sonderlich. Zum Wesen der epischen Dichtung gehört das Gleichmaß. Die äußere Form des Homer’schen Epos ist mit dem Inhalt untrennbar verbunden. Der Vers, der Hexameter, verleiht dem Text einen Rhythmus, ein Fließen, denn rhythmein heißt nichts anderes als fließen, und einen Glanz, den die Prosa niemals erreicht. Das ist meine feste Überzeugung. Prosaische Versuche bringen nur den Inhalt, aber nicht ansatzweise die Form.

lustauflesen.de: Stehen sie da nicht vor dem immensen Problem, den lakonischen und nüchternen Ton Homers zu verlieren. Dem deutschen Hexameter sagt man ja nach, er funktioniere nur mit überflüssigen Füllworter wie jetzo, anitz, traun und anderen manirierten Dehnungen. Widersetzt sich der deutsche Sprachryhtmus dem Vers Homers?

Steinmann: Das war bei Voss noch der Fall, er musste seinen Vers dehnen und strecken und hat damit einen behäbigen, fülligen Homer geschaffen. Voss hat im Geist des Pietismus im Idyllenton gedichtet, der ist mit all seiner Verherzlichung und Verinnigung Homer völlig fremd. Goethe dagegen hat als erster den nüchternen Lakonismus in Homers Sprache treffend bezeichnet. Homer ist klar, knapp, nüchtern, deshalb muss nirgends mit Füllwörtern gedehnt und gelängt werden. Ich bin eher in dem Dilemma gewesen, nicht alles hineinzubekommen in den Vers, was hineingehört. Eine metrische Übersetzung kann genauso präzise sein wie eine Prosaübersetzung. Sie muss sogar genauso präzise sein. Das dokumentarische Verfahren Schadewaldts, also nichts weglassen aus dem Text, nichts hinzufügen, das Bewahren der Reihenfolge der Begriffe, der Bilder, habe ich in meiner metrischen Übersetzung streng befolgt und es hat funktioniert. Man muss nicht hinabsteigen zu einer losen Form. Die Prosaübersetzer meinen nur, sie seien am Ende genauer, aber sie sind es nicht.

lustauflesen.de: Woran liegt das? An der Neigung, in Prosa mehr hineinzulegen, als tatsächlich drin ist?

Steinmann: Ja natürlich, Raoul Schrott ist das bekannteste Beispiel. Er hatte großen Erfolg mit seiner Ilias, aber es ist eben keinen Übersetzung sondern einen Nachdichtunng, eine Übermalung in Prosa, eine Ilias nach Schrott. Er wird dem Text nicht gerecht. Nur beispielhaft dazu eine Stelle aus dem fünften Buch, pars pro toto: Hier tadelt die Göttin Hera, in der Gestalt Stentors die Griechen, ihre Favoriten. Wörtlich übersetzt steht dort: »Schande, Argeier (das heißt: Griechen), schlimme Memmen, bewundernswert an Gestalt.« Ich habe übersetzt und das zeigt, auch ich klebe nicht sklavisch am Text, sondern wage ebenfalls einiges: »Schmach Euch, Argaier, Ihr feigen Säcke, im Aussehen so blendend.« Wie macht das Schrott? »Schande über Euch! Bloße Gipsfiguren seid ihr Griechen. Taugt nur für einen Tempel.« Woher kommen die Gipsfiguren und der Tempel? Wo stehen die im Text? Schrott fantasiert, er lässt den Dichter in ihm über den Übersetzer triumphieren. Auf der Strecke bleibt dabei Homer. Der schlichte Auftakt einer Rede: »Da begann Athene, die funkelaugige Göttin …« gerät bei Schrott zu: »Vor allem Athene machte Augen, als könnte sie kein Wasser trüben …« Viele Kritiker, selbst seriöse, und viele Leser, haben Schrott bejubelt. Aber sie argumentieren lediglich aufgrund des Äußeren, dessen, was ihnen behagt und einleuchtet, dessen, was innerhalb ihres Horizontes liegt. Nur leider deckt sich das selten mit dem griechischen Original.

Eine großartige Übersetzung prachtvoll präsentiert

Steinmanns Ilias besitzt einen unverwechselbaren Sound, direkt, schnell und rhythmisch. Anbiedernde Modernismen hat der standhafte, schweizer Philologe nicht nötig, er bleibt sich und dem Original treu, ohne den Text zu verbiegen. So klingen die Verse antik und zeitgemäß zugleich, kühn und elegant. Kurt Steinmann erschließt mit seiner Versübertragung der Ilias eine neue Lesergeneration. Möge es ihr endlich gelingen, aus dem langen Schatten der stets populäreren Odyssee zu treten. Ein aufregendes und großartiges Lektüreerlebnis, das von einem sorgfältigen Anmerkungsapparat mit Stellenkommentar und einem Nachwort von Jan Philipp Reemtsma abgerundet wird.

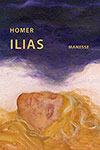

Der Manesse Verlag hat der fulminanten Übersetzung der Ilias ein passendes, prächtiges Kleid verpasst. Der Folioband mit seinem handschmeichelnden, samtigen Einband kommt im Schmuckschuber daher, ist natürlich fadengeheftet, besitzt zwei Lesebändchen und schmeichelt den Augen durch sein großzügiges Schriftbild. Beigefügt sind 16 ganz-, beziehungsweise doppelseitige Illustrationen von Anton Christian, die im Gestus zwischen abstrakter und gegenständlicher Darstellung schwanken und mit eigensinniger Farbsymbolik überzeugen.

Homer: Ilias

Homer: IliasAus dem Griechischen von Kurt Steinmann. Nachwort von Jan Philipp Reemtsma

Mit 16 Illustrationen von Anton Christian

Leineneinband im Schmuckschuber, Großformat, fadengeheftet, 576 Seiten

Zürich: Manesse Verlag 2017

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlages

Bildnachweis: »Achill überwältigt Hector« Gemälde von Antonio Raffaele Calliano (1815) | CC BY-SA 4.0 | Quelle: Wikimedia Commons | Alle anderen Fotos: Jochen Kienbaum