Krieg und Frieden – Die Urfassung

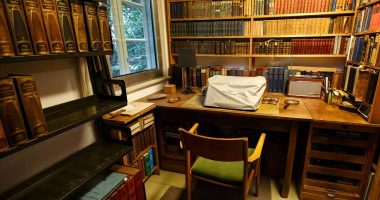

Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Begegnung mit „Krieg und Frieden“ erinnern. Ich muß damals etwa dreizehn oder vierzehn Jahre alt gewesen sein und hatte gerade gebannt die mit einem großen Staraufgebot gespickte Hollywoodverfilmung des Romans im Fernsehen verfolgt. Im heimischen Bücheregal fand ich anschließend den Roman: ein in dunkelrotes Leinen gebundener Klotz von einem Buch, fast zweitausend enggesetzte Seiten, gedruckt auf dünnem Papier, das ich vorher nur von Bibeln kannte. Noch ganz verzaubert vom bunten Wirbel der Cinemascopebilder des Films begann ich zu lesen. Schon nach weniger als einhundert Seiten gab ich bereits entnervt auf, Kapitulation auf ganzer Linie. Zu viel Unverständliches, zu wenig Handlung, zu viele Exkursionen und so gar nichts vom Zauber des Kostümfilms, den ich zuvor im Fernsehen genossen hatte.

Die Urfassung von „Krieg und Frieden“ – Eine (Neu)entdeckung des Meisterwerkes von Leo Tolstoi

Mehr als dreißig Jahre später, halte ich „Krieg und Frieden“ wieder in Händen, nur diesmal ist die Lektüre des Meisterwerkes von Leo Tolstoi ein wahres Vergnügen. Das liegt natürlich in erster Linie an meinem fortgeschrittenen Alter und an der wesentlich verfeinerten Kenntnis der historischen und kulturellen Hintergründe, aber vielleicht auch einfach an der Fassung des Romans. Denn mit dem Dünndruckziegelstein aus vergangenen Tagen hat diese Ausgabe nicht viel gemeinsam; diesmal lese ich die Urfassung.

Leo Tolstoi hat die Arbeit an „Krieg und Frieden“ im Mai 1866 offiziell beendet. Doch die Tinte, mit der er das Wörtchen „Ende“ unter das Manuskript gesetzt hatte, war noch nicht ganz trocken, da begann er schon mit den ersten Überarbeitungen. Selbst als das Buch schon im Druck war, änderte, erweiterte und ergänzte Tolstoi seinen Roman. Die Fassung von „Krieg und Frieden“ (1896), die weltbekannt wurde, die uns bislang in deutscher Übersetzung vorlag und die zweifelsohne zu den wertvollsten Juwelen der Weltliteratur zu zählen ist, unterscheidet sich allerdings gewaltig von der Urfassung aus dem Jahr 1866. Diese Urfassung liegt jetzt erstmals auf Deutsch vor, übersetzt aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg.

Leo Tolstoi: Krieg und Frieden (Die Urfassung)

Leo Tolstoi: Krieg und Frieden (Die Urfassung)Aus dem Russischen übersetzt von Dorothea Trottenberg

Paperback, 1220 Seiten

Frankfurt/M.: Fischer (Fischer Klassik) 2010

Ursprünglich zu verdanken haben wir die Erst-Fassung von „Krieg und Frieden“ Evelina Zajdensnur. Als sie als junge Frau 1918 im Moskauer Tolstoi-Museum voller Elan ihre Arbeit aufnahm, setzte sie sich ein gewaltiges Ziel. Sie wollte aus dem 5000-seitigen Manuskriptnachlass die Urfassung von „Krieg und Frieden“ rekonstruieren. Ein wahnwitziges Vorhaben, denn Tolstoi hatte nahezu alle Manuskriptseiten beidseitig beschrieben, oft die Änderungen einfach oder mehrfach über den Originaltext hinweg. Doch Evelina Zajdensnur verlor ihr Ziel neben der „normalen“ Arbeit im Museum nicht aus den Augen, befreite in jahrzehntelanger, detektivischer Kleinstarbeit das Originalmanuskript Schicht für Schicht von allen späteren Zusätzen. 1983 legte sie eine wissenschaftliche Edition der „Urfassung“ von „Krieg und Frieden“ vor, die als Fachbuch zum historischen Verständnis der Entstehung des Romans beitragen sollte und nicht für eine allgemeine Publikation gedacht war. Die besorgte weitere 17 Jahre später ein findiger Verleger und Herausgeber, indem er einfach alle Klammern und Fußnoten, allen wissenschaftliche Ballast aus der Zajdensnur-Ausgabe eliminierte und das Buch auch für Nicht-Fachleute lesbar machte.

Was aber macht denn nun die Urfassung so anders, so reizvoll? Worin unterscheiden sich die frühe und die spätere Version von „Krieg und Frieden“? Zunächst einmal – und das ist nicht ganz unwichtig – ist der Roman in der Urfassung nur noch halb so lang! Vor allem die vielen weitschweifigen Exkurse zur Geschichtsphilosophie waren ursprünglich von Tolstoi nicht vorgesehen. Außerdem wartet die Urfassung mit vielen überraschenden Entwicklungen und einem ganz anderem Ende auf: hier überlebt Andrej Bolkonskij und es gibt sogar eine Doppelhochzeit.

Es sind vor allem viele kleine Details, die in der späteren Fassung gestrichen wurden, die die „Urfassung“ so frisch und lebendig machen. Es finden sich für Tolstoi ungewohnte satirisch-groteske Züge und naturalistische Schilderungen; vieles wird offener und radikaler beschrieben, ist noch nicht durch die spätere „political corectness“ geglättet, die sich Tolstoi selbst und seinen Figuren verordnet hat. Das betrifft sowohl die Schilderung der Grausamkeit des Krieges, als auch die Faszination, die für viele Figuren des Romans anfangs noch von Napoleon ausging. Die einzelnen Personen und Elemente des Romans sind noch nicht wie in der uns bekannten Fassung den großen Sinnbezügen von Patriotismus und Religion unterworfen, sind noch nicht in ein dem Werk übergerdnetes philosophisch-historisches Schema gepresst. In der ersten Version von „Krieg und Frieden“ steht einfach die unbändige Lust am Fabulieren und Geschichtenerzählen im Vordergrund. Auf der anderen Seite fehlen in der Urfassung noch bekannte Szenen, Figuren und Details und einige Passagen, besonders gegen Schluß des Romans, lassen den Entwurfscharakter noch deutlich erkennen, aber das trübt die Freude an der Lektüre zu keiner Zeit. Mit der Urfassung von „Krieg und Frieden“ ist in der Tat ein neuer Tolstoi zu entdecken.

(Ursprünglich geschrieben im März 2003 – Besprochen wurde die Hardcoverausgabe, die damals im Eichborn Verlag erschienen ist.)