Hiltu und Ragnar – Eros, Psyche und Schicksal im Clinch

Der junge Herr bedrängt das Dienstmädchen, angetrieben von einer Mischung aus Lüsternheit und Langeweile. Das Dienstmädchen hofft und bangt, rast aufgewühlt durch widersprüchlichste Regungen und Gefühle, doch statt Erfüllung in Liebe zu finden, erscheint ihr ein blutiges Zeichen, sie geht ins Wasser. Ein Klischee? Nicht bei Frans Eemil Sillanpää! Die Erzählung Hiltu und Ragnar (1923) ist eine tiefe, dichte Seelenstudie und ein Porträt der zerrissenen, finnischen Gesellschaft zwischen den Weltkriegen.

Sillanpää wählt die klassische Ausgangssituation eines bürgerlichen Dramas. Eine Kleinstadt in der finnischen Provinz in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, eine stattliche Villa am See: Die Frau Rektor Palmerus leitet nach dem Tod ihres Mannes die häuslichen Geschicke mit eiserner Hand. Ihre Ansichten über Moral, Ordnung und Fleiß sind unumstößlich, ebenso ihre Einstellungen zum gesellschaftlichen Rang. Sohn Ragnar hat alles, was er begehrt, solange er die Gesetze der Mutter befolgt. Ragnar ist Student, ein abenteuerlustiger junger Mann an der Schwelle zum Erwachsenen, mit einem leichten Hang zur Bummelei und mit einem weitaus stärkeren zu den Dienstmägden. Die werden gnadenlos ausgetauscht, wenn die Frau Rektor nur die kleinste Abweichung von der Regel wittert. Zuletzt flog die vorlaute, frivole Lempi, zu sehr hatte sie Ragnar den Kopf verdreht und ihre Pflichten schleifen lassen.

Die neu Magd heißt Hiltu. Ein hageres, unscheinbares Kind vom Land in abgetragenen, aber sauberen Kleidern und groben Schuhen. Ragnar mag das unsichere und unbeholfene Mädchen, obwohl sie so gar nichts reizvoll-weibliches hat, und Hiltu mag Ragnar, weil er der erste Mann ist, der sich für sie interessiert. Die Frau Rektor verreist, lange hat Ragnar sie überreden müssen, das Haus drei Tage unbeaufsichtigt zu lassen. Drei Tage und drei Nächte hat Ragnar Zeit, Hiltu zu erobern, und zu verführen. Er ist gewillt zum Äußersten.

Das leere Haus, fahles Mondlicht, drei lange Nächte, jeweils angelegt wie drei Akte eines Dramas, das unaufhaltsam einer fatalen, unausweichlichem Katastrophe entgegen strebt. Sillanpää spielt mit großer erzählerischer Kraft auf knapp 100 Seiten Grundmuster eines psychoanalytischen Fallbeispieles durch. Eine steile These, ja, aber es ist etwas dran. Der äußere Handlungsverlauf der drei Nächte, der beinahe vollzogene Koitus in der ersten, der Besuch der Kommilitonen Ragnars und ihr alkoholgechwängertes Gelage in der zweiten, die Entfremdung Ragnars, seine abschwellende Lust und die zwischen Begierde und Angst zerrissene Einsamkeit Hiltus in der dritten, dieser äußere Ablauf des Kammerspiels für zwei verlorene Seelen ist die Folie für eine Analyse tief verwurzelter Unausweichlichkeit. Ragnar und viel ausgeprägter noch Hiltu sind Gefangene einer unausweichlichen Vorherbestimmung. Ihr Stand und ihre Herkunft sind gleichzeitig ihr Schicksal, in nahezu organischen, naturgegebenen Prozessen ist alles Werden und Vergehen determiniert. Beide werden sich dessen bewußt in ihren kreise(l)nden Gedanken und Wünschen, in die der Erzähler präzise Einblicke gewährt, aber sich dagegen aufzulehnen, ist wie ein vergebliches Anrennen gegen eine Wand. Drei Nächte lang geht das gut, dann kommt das Ende.

So sehr sich der Leser wünscht, es möge gut ausgehen mit Hiltu, ihr Schicksal ist doch besiegelt. Die Religion spielt hier eine tragende Rolle und das Blut. Die Erinnerung an der Tod der Mutter durch einen Blutsturz, die glücklichen Bilder vom Tag der Konfirmation, die ländlich-einfache Geborgenheit in der religiösen Botschaft vom Blut der Erlösung und der unvorbereitete Moment ihrer ersten Regelblutung versetzen Hiltu in den seelischen Ausnahmezustand. Den gordischen Knoten aus keimendem Eros, vermeintlicher Sünde, Lust, Schuld und Blut vermag sie nicht zu entwirren. Sillanpää verdichtet Hiltus Schmerz und die Unausweichlichkeit ihres Schicksals meisterhaft in Handlung und Sprache. So musterhaft das in seiner psychischen Analyse ist, ebenso ergreifend und berührend ist es.

Neben der vielschichtigen psychoanalytischen Studie liefert Sillanpää, quasi als Beipack, auch eine Schilderung der gesellschaftlichen Ordnung Finnlands zwischen den Weltkriegen. Ein scheinbar fest gefügtes System beginnt zu bröckeln, hier die finnisch-schwedische Oberschicht, dort die einfache Landbevölkerung. Dass die von Wohlstand und Sprache einst fest markierten Grenzen verwischen und verschwinden, skizziert Sillanpää gekonnt in verstreuten kleinen Szenen der Erzählung. Zum Beispiel, wenn Hiltus Bruder, der Kutscher, Ragnar im Keller niederschlägt und eine Flasche Wein mitnimmt, oder im Auftritt von Ragnars Freund Murtomäki, der Hiltu am Rande des Saufgelages der Freunde feierlich in Solveig umtauft und ihre Zuneigung gewinnen möchte, indem er unermüdlich betont, sie seien füreinander bestimmt, weil sie demselben (niederen) Stand angehören. Als sei ihm daran gelegen, die Vereinigung Hiltus mit Ragnar mit aller Macht zu unterbinden, kehrt er nach wiederholten Aufbrüchen doch immer wieder zurück in die Villa. Auch der Bürgerkrieg und der Lärm dieser misslungen Revolution von 1918 hallen zwischen den Zeilen nach.

Dem echt Finnischen, der Landbevolkerung, den Arbeitern gehört letztlich die Zukunft. Herrschaftliche Häuser wie das der Frau Rektor Palmerus sind dem Untergang geweiht. Mit diesen Themen steht Frans Eemil Sillanpää, der bislang einzige Finne, dem der Literaturnobelpreis (1939) zuerkannt wurde, in einer bedeutenden Traditionslinie der finnischen Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Anders als für die Zeitgenossen Sillanpääs spielt das für heutige Leserinnen und Leser höchstwahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle bei der Lektüre von Hiltu und Ragnar, viel eindringlicher und bewegender sind für sie/ihn die schicksalhafte Fallstudie, die Wucht der Begegnung auf ungleicher Höhe und die Verstrickung von Geschlecht und Psyche.

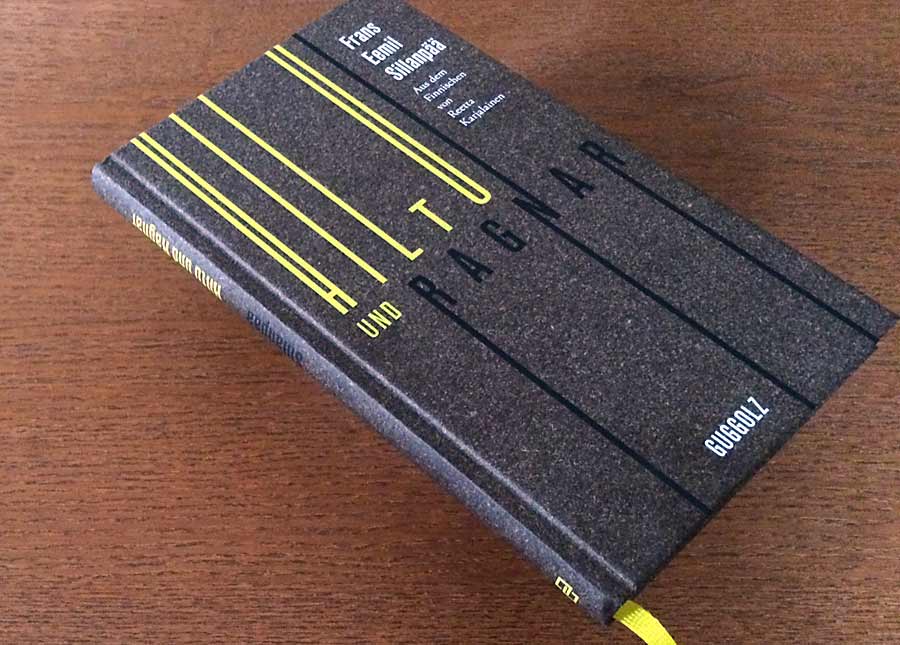

Wieder einmal, man kann das nie genug loben, hat der kleine, feine Guggolz Verlag einen Text eines (fast vergessenen) europäischen Klassikers gehoben und wiederbelebt. Die neue Übersetzung von Reeta Karjalainen, das instruktive Nachwort von Panu Rajala und die (wie immer) stimmig-schöne Ausstattung des Bändchens machen Hiltu und Ragnar zu einer literarischen Entdeckung, der man viele, am Ende sicher überraschte und beglückte Leser wünscht.

Frans Eemil Sillanpää: Hiltu und Ragnar

Frans Eemil Sillanpää: Hiltu und RagnarAus dem Finnischen von Reetta Karjalainen

Mit einem Nachwort von Panu Rajala

Gebunden, 144 Seiten

Berlin: Guggolz Verlag 2015

Verlagsseite zum Buch und Link zur Leseprobe (PDF)

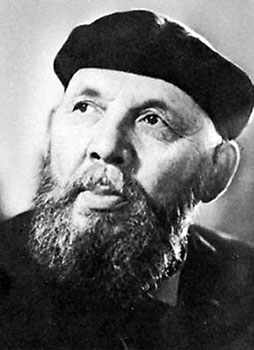

Porträtfoto von Frans Eemil Sillanpää. Quelle: Wikimedia Commons.