Jo-ho-ho! – Und ne Buddel voll Rum!

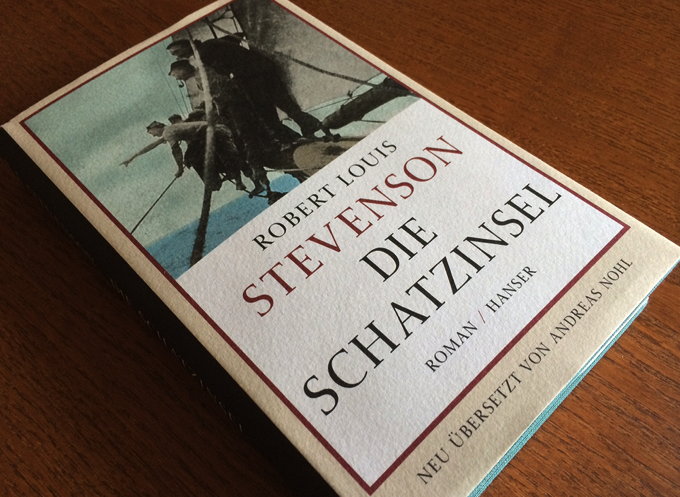

Ich suche was Schönes zum Lesen. Kannst du mir nicht einen Tipp geben? – Immer wenn diese Frage an mich gerichtet wird, empfehle ich in jüngster Zeit auch Die Schatzinsel von Robert Louis Stevensen. Natürlich ernte ich jedesmal überraschte Minen. Der Titelnennung folgt sogleich ein wichtiger Nachsatz; Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson neu übersetzt von Andreas Nohl in der nie genug zu lobenden Klassikerreihe des Carl Hanser Verlages.

Wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn ruft auch Die Schatzinsel beim Leser zunächst wohlige Kindheitserinnerungen hervor; Erinnerungen an heimliche Lektüre unter der Bettdecke, an das fiebrige Miterleben exotischer Abenteuer und an Stunden, in denen die Nase tief im Buch steckt, Tage in denen alles andere um einen herum verschwindet.

Doch das ändert sich schnell, wenn in einem zweiten Schritt das Etikett Jugendbuch vorsichtig vom Umschlag abgeknibbelt wird. Denn Romane wie die Schatzinsel sind Weltliteratur, sind große und großartige Texte, die im erwachsenen Leser andere Saiten anschlagen. Es erklingen dann neue Töne, die der junge Leser nicht hören konnte. Diesen Töne verschafft Andreas Nohl mit seiner Neuübersetzung einen besonders wohlklingenden Resonanzkörper. Nohl verzichtet auf künstliche Historisierung und auf Kunstslang in der direkten Rede, vom Original abweichendes Fabulierem ist ihm fremd.

Gutsherr Trelawney, Doktor Livesey und die anderen Gentlemen haben mich gebeten, alle Einzelheiten über die Schatzinsel vom Anfnag bis zum Ende aufzuschreiben und dabei nichts auszulassen als die genaue Lage der Insel.

So beginnt sie die Geschichte von der geheimnisvollen Schatzkarte, der abenteuerlichen Seereise der Hispaniola und der Bergung der Reichtümer des Seeräubers Flint; sie ist hinlänglich bekannt, ebenso ihre Protagonisten, der junge Jim Hawkins, Long John Silver und sein Papagei, Doktor Livesey oder Käptn Smollett. Vielfach vergessen dagegen ist die Brillianz, mit der Stevenson die Geschichte erzählt, die ausgefeilte Technik seiner Prosa. Er erzählt, statt zu beschreiben, schafft Stimmung, statt zu berichten und lenkt seine Leser immer wieder zwischen die Zeilen, wo reichhaltige Details, feinsinnige Beobachtungen und weite Gefühlswelten versteckt sind.

Eine Ferienunterhaltung für den Stiefsohn Lloyd Osbourne zu finden war 1881 für Robert Louis Stevenson nur der Anlass, nicht die Ursache, Die Schatzinsel zu schreiben. Der Urlaub mit der frischangetrauten Fanny Van de Grift und ihrem Sohn in Braemar, in den schottischen Highlands, markierte einerseits den Endpunkt einer langen Suche nach privatem Glück und andererseits den Startpunkt für ein literarisches Programm. Stevenson entwickelte seine Vorstellung vom Roman, von seiner Wirkung und Gestaltung.

Stevenson hatte vor der Schatzinsel schon viel veröffentlicht, er galt in literarischen Zirkeln, in Kreisen der Begüterten und Gesättigten durch seine Essays und Reisebeschreibungen als begabter Schriftsteller. Nur die Anerkennung in der breiten Öffentlichkeit blieb ihm bislang versagt. Eine Überfahrt nach Amerika, wo er seiner Geliebte endgültig gewinnen und ihr in ihrer komplizierten Scheidung beistehen wollte, wurde zum Schlüsselerlebnis. Auf dem Auswandererdampfer geriet Stevenson in eine ihm bislang unbekannte Gesellschaft, lernte desilliusonierte Ausgestoßene kennen, deren Leben bislang nur Kampf, Trunksucht, Entbehrung, Leid und Unterdrückung gewesen war und die ihre letzte Hoffnung auf die Zukunft in Übersee setzten. Resultat war der Text The Amateur Emigrant, der erst posthum veröffentlicht wurde.

Unter den Auswanderern war auch ein alter, kranker Geiger, der mit letzter Kraft auf seinem Instrument mehr herumkratzte als spielte, damit dennoch seine Zuhörer verzauberte und sie dem muffigen, eintönigen Alltag unter Deck entriss. Diese Kraft, so Stevenson, müsste auch sein Schreiben haben, solle die Welt zu einem besseren Ort machen, die Leser dem Alltag entführen, ihnen wie der Mann mit der Geige für Augenblicke einen Glanz der Freude und des Glücks (pleasure and enjoyment) in die Augen zaubern. Drei Jahre später sagte er daz:

Es ist das Höchste und Schwierigste, was man mit Wörtern tun kann, wenn es gelingt, fesselt es den Schuljungen genauso wie den Weisen und schafft eine epische Qualität aus eigenem Recht.

Dafür geeignte schienen Stevenson nur Texte nach dem Vorbild der romances, jener populären Abenteuerromane etwa eines Walter Scott oder eines Jules Verne, der psychologische Gegenwarts- oder Gesellschaftsroman, die Paradigmen des Naturalismus oder Realismus kamen für ihn nicht in Frage.

Wirkliche Meisterwerke des Abenteuerromans sind immer mehr als nur kurze Fluchten aus dem tristen Alltag. Sie legen Tiefen des menschlichen Charakters frei, reflektieren die Bedingungen des Zusammenlebens und skizzieren das Wesen wahrer Humanität. Alles das schafft Stevensons mit seiner Schatzinsel, wie Andreas Nohl in seinem Nachwort zusammenfasst:

Die Fahrt der Hispaniola geht nicht nur auf eine exotische Insel, sondern in die Abgründe der menschlichen Seele. Es ist eine Parabel über die Geldgier, eingefasst in das schöne Kleid eines Abenteuers. (…) In Stevensens Roman – dem vollendetsten Werk seines Genres – geht es nicht um Liebe, nicht um Status, nicht um gesellschaftlichen Alltag, nicht um verlorene Illusionen. Es geht um das nackte Überleben.

Die Hanser Klassikreihe zeichnet sich, neben der bekannten, handschmeichlerischen Qualität der äußeren Buchgestaltung auch durch ihre einzigartige Editionstechnik aus; sie bietet dem Leser hochwertige Neuübersetzungen, die mühelos den Spagat zwischen Nähe zum Original und größtmöglicher Lesbarkeit bewältigen, kluge Nachworte und erhellende Beigaben. Im Fall der Schatzinsel sind dies ein in deutscher Sprache bislang unveröffentlichter Text von Stevenson selbst zur Entstehung der Schatzinsel, sowie Berichte seiner Ehefrau und seines Stiefsohnes.

Für Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson in der Neuübersetzung von Andreas Nohl gilt eine einfache Gleichung: wunderschöne Kindheitserinnerungen + tiefere Erkenntnisse des erwachsenen Leser = enormes Lesevergnügen. Dehalb wird diese Ausgabe auch künftig stets mitempfehlen, wenn ich gefragt werde: „Ich suche was Schönes zum Lesen. Kannst du mir nicht einen Tipp geben?“

Robert Louis Stevenson: Die Schatzinsel

Robert Louis Stevenson: Die SchatzinselNeu übersetzt und herausgegeben von Andreas Nohl

Im Anhang Dokumente zur Entstehungsgeschichte

Gebunden, Leinen, 384 Seiten

München: Carl Hanser Verlag 2013

Mehr Informationen zum Buch auf der Webseite des Verlages

Die Schatzinsel, vorgelesen von Harry Rowohlt, ist erschienen bei Tacheles!/ROOF.