Die üble Sache – Ein früher Text von David Foster Wallace

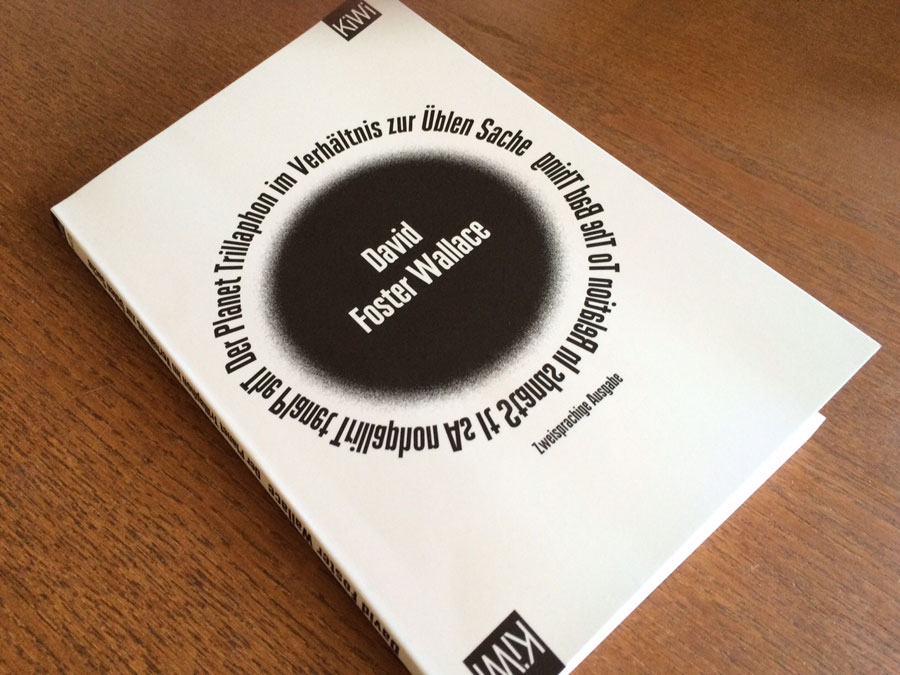

Die üble Sache ist im »Sommer ’71 oder ’72« in das Leben von David Foster Wallace eingedrungen, da war er neun oder zehn Jahre alt. »Erstes Auftreten von depressiven Stimmungen und pathologischer Angst«, schrieb er am Ende seines Lebens in eine Zusammenfassung seiner Krankengeschichte. Die üble Sache hat ihn nicht mehr losgeslassen bis zu seinem Tod am 12. September 2008. Einen ersten Versuch, seine Depressionen literaisch zu verarbeiten, unternahm Wallace im Jahr 1984. Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache erschien in der literarischen Studentenzeitschrift The Amherst Review. Den Text hat nun der Verlag Kiepenheuer & Witch in einer zweisprachigen, deutsch-englischen Ausgabe erneut veröffentlicht.

Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache ist in zweifacher Hinsicht bedeutend. Zum einen versucht Wallace hier als Betroffener Worte für seine Krankheit zu finden, Worte von denen er hofft, dass sie auch Nichterkrankten eine Ahnung vermitteln von dem was ihn, den Erkrankten, quält, zum anderen ist in der kurzen Erzählung bereits viel von der literarischen Techniken und Topoi zu spüren, die seine späteren, reifen Werke auszeichnen sollten, etwa jene ironisch-lakonische Form in der seine Erzähler etwas behaupten, es sofort sofort zurücknehmen oder relativieren, um es wenig später mit noch entschiedenerem Nachdruck zu wiederholen. Gleichzeitig ist Der Planet Trillaphon, obwohl nicht gänzlich autobiographisch, ein sehr persönlicher Text. Die Figur des Ich-Erzählers weist so viele Ähnlichkeiten mit Wallace auf wie später kaum eine andere Figur in seinen Geschichten und Romanen; die Erfahrung der Krankheit und ihr Schrecken waren noch frisch.

In der Erzählung berichtet ein Student von seinen Depressionen, die ihn in Folge eines »absolut lächerlichen Vorfalls, bei dem Elektrogeräte in der Badewanne eine Rolle spielen«, schließlich ins Krankenhaus bringen, wo eine Behandlung mit dem Antideppressiva Tofranil gestartet wird. Diese Behandlung katapultiert ihn auf den Planeten Trillaphon,

wo es warm und gemütlich ist und Essen und frisches Wasser gibt. (…) Ich war jetzt fast ein Jahr nicht mehr auf der Erde, weil es mir auf der Erde nicht besonders gut ging. Hier auf dem Planeten Trillaphon, wo ich jetzt, bin, geht es mir etwas besser, und das dürfte für alle Beteiligten eine gute Nachricht sein. (…) Auf Trillaphon habe ich nicht mehr das alte Problem, dass mein Kopf aus der Stille ein paillettenklirrendes Geräusch macht. (…) Das neue Geräusch auf meinem Planeten ist eine Art elektronischer Hochspannungstriller. Deshalb spreche ich den Namen meines Antidepressivums auch immer falsch aus und nenne es Trillaphon statt Trofanil, weil Trillaphon trillender und elektrischer ist und einfach mehr Ahnlichkeit mit dem Leben hier hat.

Sehr eindringlich schildert Wallace die monströse Auswegslosigkeit der Depressionen. Er findet drastische und plastische Bilder, die annäherungsweise den Gemütszustand vermitteln, in dem sich ein Kranker befindet. Es ist beweiten nicht, wie viele Nichtbetroffene glauben, »einfach eine total intensive Traurigkeit so wie das Gefühl, wenn dein Hund stirbt (…) und nach ein paar Tagen ist es ganz weg«. Eine echte Depression ist etwas ganz anderes:

Stell dir vor, dir ist hundeübel. (…) Jetzt stell dir vor, dass deinem ganzen Körper übel ist. (…) Stell dir vor, jede Zelle, jeder einzelnen Zelle deines Körpers wäre genauso übel wie dir vom Magen her. Und nicht nur deinen eigenen Zellen, auch den E.coli und Laktobazillen, den Mitrochondrien, den Basalkörpern, allen ist übel und sie brodeln und brennen wie Maden in deinem Hirn, in jeder Ecke, überall in allem. Jetzt stell dir vor, dass jedem einzelnen Atom in jeder einzelnen Zelle deines Körpers so übel ist, unerträglich schlecht. Und jedem Proton und und Neutron in jedem Atom, aufgequollen, pochend, verfärbt voll Übelkeit und ohne eine Chance, jemals alles zu erbrechen, um das Gefühl loszuwerden.

Doch das ist es immer noch nicht, das Gefühl einer Depression; der Erzähler geht noch weiter und sagt, «du selbst bist die üble Sache. Das ist Alles. Du selbst bist die Krankheit.“ In diese ergreifenden Analysen der psychischen Krankheit und dem entfremdenden Leben auf dem Planeten Triallphon, weit entrückt der Erde, mischt Wallace, wie oben bereits angedeutet, weitere Versatzstücke seines unverkennbaren literarischen Programms. Da ist zum Beispiel eine zunächst zart anmutende Liebesgeschichte mit einer Mitpatientin. Sie stirbt, nicht durch Selbstmord wie zu befürchten wäre, sondern durch einen Autounfall, den ein betrunkener Freund verursacht. Der Erzähler möchte den Eltern des Mädchens sein Mitgefühl ausdrücken, landet aber immer nur beim telefonischen Auftragsdienst. So hat die Liebe, gar die Rettung durch Liebe, schon in einem seiner ersten Texte keine Chance bei Wallace, und das sollte so bleiben. Prototypisch für Wallace ist auch die absurde Schilderung eines Busunfalls, bei dem der Erzähler durch gut gemeinte Aktionen das Elend des verletzten Busfahrers nur noch steigert, bis hin zum Jobverlust, (der freilich ohnehin erfolgt wäre.)

Auch sprachlich zeigt sich in diesem Text das große Talent Wallaces bereits in nuce. Er ist traumwandlerisch sicher, den Ton großer (und verehrter) Vorbilder nachzuahmen und sie in der Nachahmung zu übertreffen. Thomas Pynchon klingt an und im naiven Ton des erzählenden Protagonisten noch mehr J.D. Salinger, bei Wallace allerdings wird diese Naivität wie in einem Zerrspiegel surreal verbogen und gesteigert. Übersetzt hat den Text, bewährt und gut wie immer, möchte man sagen, Ulrich Blumenbach; seit Unendlicher Spaß gewissermaßen die deutsche Stimme Wallaces.

Nun ließe sich vermuten, Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache wäre mit diesem Artikel hinreichend beschrieben und eine Lektüre gar nicht mehr vonnöten. Tatsächlich nimmt die Erzählung in dem kleinen Bändchen, augenüberfreundlich mit weitem Zeilenabstand und in großer Schrift gesetzt, gerade mal 50 Seiten ein. Lektürezeit: entspannte 30 Minuten. Eine Anschaffung des schmalen Büchleins lohnt dennoch, für die eingefleischte Fangemeinschaft des Schriftstellers ist es ohnehin ein Muss, allein aus Gründen der Vollständigkeit. Doch auch Lesern, die Wallace noch nicht kennen oder auch solche, die ihn womöglich nicht leiden können, sei das Buch empfohlen.

Das Thema Depression und der Versuch, diese Krankheit und das, was sie den Kranken anzutun in der Lage ist, zu verstehen, sind mehr als aktuell, nicht zuletzt durch den Absturz der Germanwings-Maschine. Der Text tritt brachial-medialen Simplifizierungen der Depressionen (und auch unberechtigten Vorverurteilungen) mit großer Kraft entgegen. Wirklich nachempfinden können wird die Krankheit niemand durch die Lektüre, Betroffensein und Betroffenheit lassen sich niemals zur Deckung bringen, aber das Verständnis und vielleicht auch die Empathie für Menschen mit dieser tiefen seelischen Verletzung werden größer.

David Foster Wallace: Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache

David Foster Wallace: Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen SacheAus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Blumenbach

Zweisprachige Ausgabe

Broschur, 112 Seiten

Köln: Kiepenheuer & Witsch 2015

P.S.: Frank O. Rudkoffsky hat den Text in einem Beitrag auf seinem Blog ähnlich gesehen; verschafft sich allerdings auch sympathisch augenzwinkernd Luft über die seiner Meinung nach leicht kritikwürdige Publikationsstrategie des Verlages und über die Aufmachung und Preisgestaltung des schmalen Taschenbuchs.