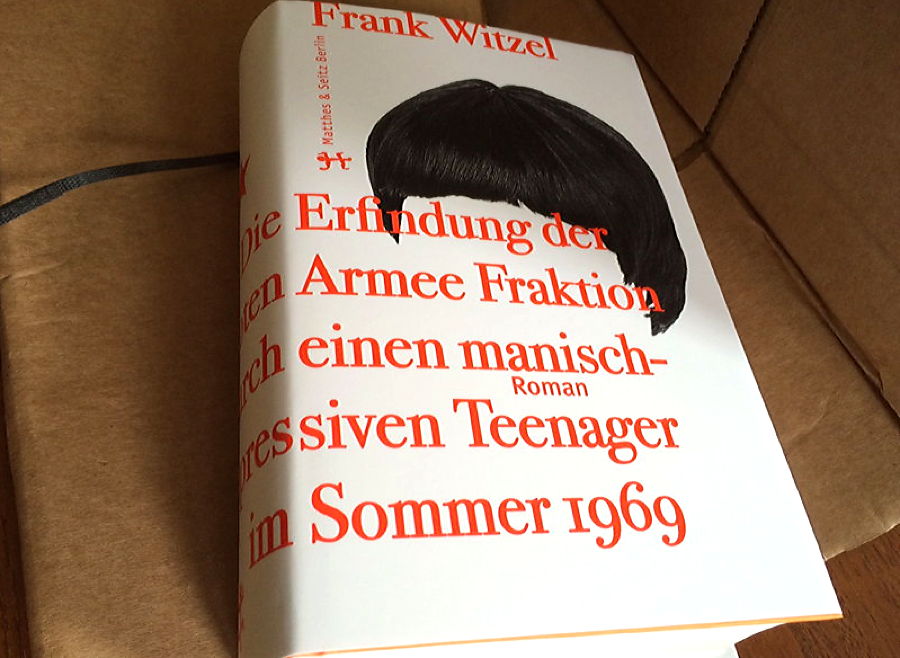

Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 (Zwischenstand)

Frank Witzel hat da ein wahrlich »dickes Ding« geschrieben, einen Roman mit 98 Kapiteln und insgesamt 800 engbedruckten Seiten, eine Herausforderung für den Leser, aber auch ein großes Vergnügen. Vor zwei Tagen hat Frank Witzel seinen Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 in der Akademie der Künste in Berlin vorgestellt, im Gespräch mit Ingo Schulze. Nach diesem Abend und einer zur Hälfte bewältigten Lektüre des Riesenwerkes drängt es mich zu einer kurzen Zwischenmeldung.

Der erste Eindruck ist verwirrend, scheinbar ohne inneren Zusammenhang stehen die Kapitel nebeneinander, disparate Teile, die sich nicht zu einem Ganzen fügen wollen. Worum geht es? Schon das läßt sich nicht eindeutig sagen. Ein Erwachsener schaut zurück auf seine Jugend, auf den Sommer 1969, auf mehrere Aufenthalte in Krankenhäusern wegen psychischer Probleme, auf erfüllte und unerfüllte Lieben, auf das Land, in dem er aufwuchs und in dem er lebt. Er versucht sich seine gegenwärtige Situation und das gesellschaftliche Umfeld, in dem er lebt, mit einem Blick auf die Vergangenheit zu erklären, mehr noch, zu erfinden, denn nur in der Erfindung kann er sich seiner Person sicher sein, sich das Leben, sein Leben, aneignen und verstehen.

In gewisser Weise ist Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969 ein Bildungsroman, aber nicht im klassischen Sinne. Witzel verzichtet auf das aufklärerische Moment. Er bezweifele, sagt er, dass man nach Lehr- und Wanderjahren zum Meister werde. Deshalb vertraut Witzel bewußt nicht auf die Logik und den Realitätssinn, die einer strukturierten Erzählung eines Erwachsenen inne wohnen würden. Sein Erzähler nimmt die Perspektive einer kindlichen und jugendlichen Weltwahrnehmung ein, die Erdachtes, Erträumtes und Erlebtes bunt und pubertär miteinander vermischt. Weltverständnis durch Imagination; so könnte die Schlüsselthese des Romans lauten.

Inhaltlich bedingt kann (und darf) Witzels Roman deshalb auch keine lineare Struktur besitzen, verschiedenste Erzählformen und -perspektiven kommen zum Einsatz. Dialoge, Monologe, klassiche Erzählstücke, Berichte, Abhandlungen wechseln sich ab, häufig werden einzelne Passagen unterbrochen, um an anderer Stelle wieder aufgenommen zu werden, es wird widersprochen, bestätigt, ergänzt, eingeschränkt oder dementiert. Wie bei einem Mobile schweben die 98 Kapitel dieser Lebenserzählung scheinbar ohne Verbindung, fein ausbalanciert umeinander. Doch je länger man liest und hinschaut, desto deutlicher sichtbar werden die Fäden und Stäbchen, mit denen die Einzelteile verbunden sind, wird die Konstruktion des Mobiles durchschaut, werden die kleinen Rädchen und Mechaniken verständlich, die Witzel ineinander greifen läßt und diesen Roman am Laufen halten.

Der Titel ist das Programm: jeder Bestandteil wird im Roman mehrfach durchdekliniert. Die Erfindung als schlüssige Möglichkeit der Selbstbestimmung und -findung, die Rote Armee Fraktion, für Witzel politisch und begrifflich eine der markantesten Zäsuren in der deutschen Nachkriegsgeschichte, der Teenager und sein erwachsener Alter Ego, das manische, stets zwanghaft weitertreibende, das in die Depression mündet, der Sommer natürlich und das Jahr 1969, das Jahr, in dem sich die Beatles auflösten und in dem Brian Jones von den Rolling Stones starb. Musik spielt eine große Rolle im Leben des Teenagers, dem Beatles-Fan, der mit den Stones nie ganz warm wird. Nicht das einzige Gegensatzpaar übrigens: Geha gegen Pelikan, Fix und Foxi gegen Micky Maus, pubertäre Späße gegen dialektische Diskussion, die katholische Beichte gegen die Psychoanalyse, Nazis gegen RAF, DDR gegen BRD, Imagination gegen Realität. Es bedarf einer gehörigen Portion Mutes und Neugier, sich auf Witzels verwirrendes Spiel aus Anachronismus und Chronologie einzulassen. Eine Quintessenz in drei Sätzen zu finden, fällt mir derzeit noch schwer, wird mir auch nach Ende der Lektüre nicht leichter fallen.

Soviel steht fest: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 ist ein grandios komponierter Roman, in dem sich formale Struktur und Inhalt so zwingend und notwendig gegenseitig bedingen, wie ich es selten zuvor erlebt (erlesen) habe. Das Buch ist sowohl aberwitziges Schelmenstück, als auch übergenaue Alltagsgeschichte unseres Landes. (Wer selbst in den 60er und 70er Jahren Teenager war, wird mit einer Fülle von Marken- und Produktnamen, Titeln von Fernsehserien, Filmen, Songs und Schallplatten wie mit einer Zeitmaschine in die eigene Jugend zurückkatapultiert.)

Mit großem Vergnügen und Vorfreude stürze ich mich in die zweite Hälfte des Romans.

Frank Witzel: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969

Frank Witzel: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969Roman

Gebunden, 800 Seiten

Berlin: Matthes & Seitz Berlin 2015