Starkes Deutsch – Luthers Bibelübersetzung im Original

Auf die Frage, welches das wichtigste Buch der Deutschen sei, hat Bertolt Brecht einmal geantwortet: „Sie werden lachen! Die Bibel.“ Anders als gläubige Christen, wird der bekennende Kommunist Brecht in der Bibel sicher keine „Heilige Schrift“ gesehen haben. Für ihn und andere, nicht nur Schriftsteller, Philosophen und Sprachwissenschaftler, war und ist Luthers Bibelübersetzung ein tragendes Fundament der deutschen Hochsprache und damit der deutschen Kultur als Ganzes. Das Osterfest, finde ich, ist ein geeigneter Anlass, darüber ein wenig nachzudenken und Martin Luthers Sprachkraft im Original wiederzuentdecken. Schön, daß der Taschen Verlag just Luthers erste Gesamtausgabe der Bibel, gedruckt 1534, noch einmal als Faksimile herausgegeben hat, verkleinert zwar gegenüber der Prachtausgabe im Folioformat aus dem Jahr 2002, aber auch vermindert im Preis.

Deutsche Übersetzungen der Bibel oder von Teilen der Bibel hat es schon vor Martin Luther gegeben, sie basierten aber alle auf der sogenannten Vulgata, der vom Vatikan abgesegneten und für die gesamte christliche Welt als verbindlich erklärten Heiligen Schrift in lateinischer Sprache. Luther ging für seine Übersetzung zurück zu den Quellen, zum hebräischen Alten und zum griechischen Neuen Testament. 1534 veröffentlichte er seine erste vollständige Übertragung der Bibel in die deutsche Sprache. Allein dank ihrer großen Verbreitung, erhielt sie schnell den Beinamen Volksbibel.

Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft, Deudsch

Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft, DeudschVerkleinertes Faksimile der Luther-Bibel von 1534 (Volksbibel)

2 Bände im Schuber, 15,5 x 24,5 cm,

mit einem einführenden Begleitheft zus. 1888 Seiten

Köln: Taschen 2013

Mit seiner Bibelübersetzung hat Martin Luther die deutsche Sprache gleichberechtigt auf eine Stufe mit den allein als heilig angesehenen Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein gehoben. Gleichzeitig kann die Bibel in seiner Übertragung auch als Fundament der hochdeutschen Literatursprache überhaupt betrachtet werden, denn die Sprache, die Luther geformt und etabliert hatte, wurde zum Allgemeingut. Aus ihr sollte der Deutsche künftig schöpfen, der Einfache, der Gebildete, der Dichtende und der Gelehrte, bis weit hinein in die Goethezeit.

Dem Übersetzer und Theologen über die Schulter geschaut

Sich aus heutiger Zeit rückwärts durch die Sprachgeschichte zu diesen Fundamenten durchzuwühlen, ist höchst anregend. Denn das Original hat mit dem, was wir als revidiertem Luthertext kennen, nur wenig gemein. Sprache entwickelt sich, muss sich den Lebensbedingungen der Menschen und den Zeitläuften anpassen. Das wußte bereits Luther. Deshalb hat er seinen Bibeltext mehrfach überarbeitet und verbessert, immer bemüht Verständlichkeit, dichterische Kraft und Wortsinn des Quelltextes in Einklang zu bringen. Als Beispiel seien hier zwei Textstellen aus dem wohlbekannten 23. Psalm angeführt. In einer ersten Fassung von 1525 hat Luther geschrieben:

Er läßt mich weiden, da viel Gras steht, und führet mich zum Wasser, das mich erkühlet. (…) Du machtest mein Haupt fett mit Öl.

In der ersten Gesamtausgabe der Bibel von 1534 heißt es dann:

Er weidet mich auf einer grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser. (…) Du salbtest mein Haupt mit Öl.

Freilich muss beim Lesen des vorliegenden Faksimiles ein gewisser Anfangswiderstand überwunden werden, denn Schriftbild, Satz, Rechtschreibung und Zeichensetzung sind mehr als gewöhnungsbedürftig. Die Beispiele aus dem 23. Psalm habe ich ein wenig den heutigen Geflogenheiten angepasst. Hier möglichst nah am Original der Anfang der Schöpfungsgeschichte:

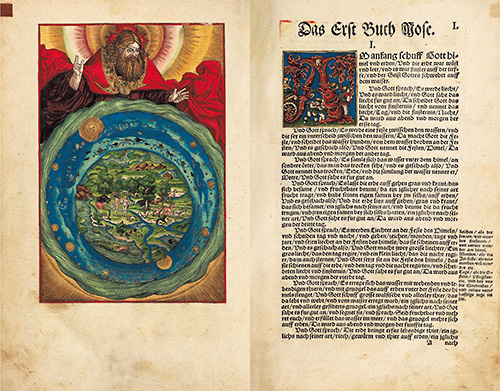

Am Anfang schuff Gott Himmel und Erden. Umd die Erde war wüst und leer / und es war finster auff der Tieffe / Und der Geist Gottes schwebet auff dem Wasser. Und Gott sprach / Es werde Liecht / Und es ward Liecht. Und Gott sahe / das das Liecht gut war / Da scheidet Gott das Liecht vom Finsternis / und nennet das Liecht Tag / und die finsternis / Nacht.

Im lauten Lesen (oder Vorlesen) übrigens ist dieser Urtümlichkeit und Kraft der Sprache am besten nahe zu kommen. Und auch die reichhaltig beigegeben Illustrationen (Holzschnitte von Cristof Walter, zu denen Luther viele Anregungen gab und deren Herstellung er genau überwachte) entschädigen für die Mühen der Lektüre.

© Foto: TASCHEN Verlag

Von großem Wert sind auch die einführenden Texte, die Luther zum Alten und Neuen Testament, sowie zu einzelnen Büchern verfasst hat. So spannt er vor den Brief des Paulus an die Römer eine achtseitige Vorrede, die gleichermaßen Einführung, Exgese, Glaubensbekenntnis und theologisches Fundament ist. An Wert und Bedeutung hat sie bis heute nichts verloren. Und in den am Rand des eigentlichen Bibeltextes (ohne die bekannte Verseinteilung, die eine Erfindung späterer Zeit ist,) abgedruckten Glosen und Scholarien läßt sich Luther der Theologe und Übersetzer bei der Arbeit über die Schulter blicken. So auch beim zitierten Beginn der Schöpfungsgeschichte, wo er neben das Wort Geist, das er in der vorherigen Ausgabe noch mit Wind übersetzt hatte, folgendes notiert. „Wind ist dazumal noch nicht gewest / darumb mus es den heiligen Geist deuten.“

Verschiedene Ausgaben im Vergleich

Wer tiefer in diese Form der „Lutherforschung“ einsteigen möchte, kann sich neben die Ausgabe der Volksbibel von 1534 aus dem Taschen Verlag noch ein zweites Faksimile legen. Es wurde 1967 in edler Ausstattung (gedruckt auf Dünndruckpapier und gebunden in helles Leinen) von der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart anläßlich der 450. Jahrfeier der Reformation herausgegeben und ist immer noch erhältlich. Es ist die sogenannte Ausgabe letzter Hand, also die Fassung der Bibelübersetzung, an der Luther zuletzt gearbeitet hat. (Die Holzschnitte sind hier allerdings nicht in Farbe.)

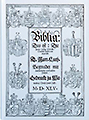

Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft, Deudsch

Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft, DeudschVerkleinertes Faksimile der einspaltigen Lutherbibel von 1545

(Ausgabe letzter Hand).

Gebunden, 1560 Seiten

Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1983

Für beide Faksimileausgaben gilt, daß der Leser die Grundfesten der (hoch)deutschen Sprache und damit auch der hochdeutschen Literatur bewundern kann. Unzählige längst verschollen geglaubter Worte tauchen hier auf und immer wieder denkt man unwillkürlich, wie reich und reichhaltig das Deutsche doch sein kann. Nicht nur dem sprachkundlich, sondern auch dem theologisch interessierten Leser sei das Studium des Originals hier nachdrücklich nahegelgt.

Gerade im Vergleich mit heutigen, den Urtexten der Heiligen Schrift viel näheren und verläßlicheren Übersetzungen zeigt der Blick in Luthers Bibel immer wieder, wie kraftvoll und volksnah er die Bibeltexte behandelte. Luther ging es darum, seine Theologie von der Heilslehre Gottes dem einfachen Volk zugänglich zu machen, in Alltagssprache und dem Lebensalltag der damaligen Zeit entsprechend. Die humanistischen Denker und Schriftsteller, denen sich Luther nahe und verpflichtet fühlte, hatten ihm eine Bibelübersetzung überhaupt erst denkbar erscheinen lassen, denn Humanisten wie Erasmus von Rotterdam waren die ersten, die das Übersetzen literarischer und philosophischer Werke aus einer Sprache in eine andere förderten und als für die Geistesentwicklung der Menschheit hilfreich betrachteten. Somit sind die Faksimileausgaben der Lutherbibel gleichzeitig Meilensteine der Sprach- und Übersetzungshistorie, kulturgeschichtliche Zeugnisse hohen Ranges und Manifeste der Theologie. Das „Wort Gottes“ wurde dem Menschen erst durch Luther verständlich und fest im Alltag verankert.

Zum Beschluss – Luther und die Raubdrucker

Die Ausgabe der „Biblia Germanica 1545“ zeigt noch etwas. Raubkopierer sind keine Plage des digitalen Zeitalters, sondern waren schon zu Luthers Zeiten als wirtschaftliche Schädlinge unterwegs. Auf Geheiß des Herzogs von Sachsen durften nur drei namentlich genannte Buchhändler Luthers Bibel drucken und verkaufen. Nachdrucke durch dritte werden gerichtlich verfolgt und mit (empfindlichen) Geldstrafen belegt. Luther schrieb in seiner Bibel von 1545 folgende mit dem Worte „Warnung:“ überschriebene Passage.

Aber das mus ich klagen uber den Geitz / Das die geitzigen Wenste vnd reubische Nachdrücker mit unser Erbeit untrewlich umbgehen. Denn weil sie allein jren Geitz suchen / fragen sie wenig darnach / wie recht oder falsch sie es hin nachdrücken / und ist mir offt widerfaren / das ich der Nachdrücker druck gelesen / also verfelschet gefunden / das ich meine eigen Erbeit / an vielen Orten nicht gekennet / auffs neue habe müssen bessern. Sie machens hin rips raps / (…) DERhalben / ob jemand diese unser neue gebesserte Biblia fur sich selbs / oder auff eine Librarey begert zu haben / der sey von mir hiemit trewlich gewarnet / das er zusehe / was und wo er keuffe / und sich anneme umb diesen Druck der von den unsern corrigirt wird / und hie ausgehet.

Der große Reformator klagt hier also sowohl über wirtschaftliche (Geiz und Geldgier der Nachdrucker), als auch über ideelle Schäden. Denn die „rips raps“ hingeknallten Raubkopien seien voller Fehler und Irrtümer, die letzlich auf ihn, Martin Luther, zurückfielen. Ein Problem, mit dem sich weit bis ins 19. Jahrhundert hinein viele Schriftsteller und Kreative, wie es heute so schön heißt, herumschlagen mußten. Wobei Luther sich mit Sicherheit an der zweiten Folge des „Geitzes“ mehr gestoßen hat, als an der ersten.