»Wir werden nicht mehr Goi und Jüdin sein« – Israelische und deutsche Autoren über das andere Land

Norbert Kron und Amichai Shalev spielen Fußball und beide haben einen Stammplatz in den Nationalmannschaften iher Heimatländer. Kron kickt für Deutschland, Shalev für Israel. Sie gehören zu den Nationalmannschaften der Autoren. Wenn sie ehrlich sind, geben sie zu, vielleicht doch besser schreiben zu können als Fußball zu spielen. Aber beides zusammen sei unschlagbar.

Berlin, Mai 2008

Das wird hier berichtet, weil Norbert Kron und Amichai Shalev sich 2008 bei einem Freundschaftsspiel zwischen Israel und Deutschland in Berlin und dem Rückspiel wenig später in Tel Aviv kennengelernt haben. Beide Spiele endeten jeweils mit einem Heimsieg und hatten mit anschließenden Lesungen und Diskussionen gewissermaßen eine »dritte Halbzeit«. Auf dem Platz und daneben entstanden Kontakte und Freundschaften. Es gab Befangenheiten, ja, das geben beide zu, und Scheu. Aber die Neugier auf des Leben der anderen, der Wunsch, mehr über ihre Ansichten und Gefühle zu erfahren und über ihren Alltag, waren stärker. Es schien ein Privileg der sogenannten »dritten Generation« zu sein. Vor 50 Jahren wäre das anders gewesen. Kaum ein Israeli wäre auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu reisen, in vielen Familien waren deutsche Produkte verboten, in Deutschland lebende Juden mussten sich gegenüber ihren Verwandten in Israel stets rechtfertigen und stießen nicht selten auf Unverständnis. Die Shoah und ihr Schatten waren allgegenwärtig. Das zarte Pflänzchen Annäherung fand in beiden Ländern nur spärliche Erdkrumen und fahles Licht, um zu wurzeln und zu sprießen. Just zu dieser Zeit nahmen die Regierungen von Israel und Deutschland diplomatische Beziehungen auf. Am 12. Mai 1962 war das. Drei Jahre vor der Geburt von Norbert Kron und 11 Jahre vor der von Amichai Shalev.

Kron und Shalev wollten mehr erfahren über den Stand der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Sie fragten andere Autorinnen und Autoren nach ihrer »Sicht auf die Dinge« heute, baten sie, über das jeweils andere Land nachzudenken und zu schreiben. Fällt es der dritten Generation 70 Jahre nach Shoah und Weltkrieg leichter miteinander zu sprechen? Sind wir auf dem Weg zur vielbeschworenen Normalität zwischen Menschen aus Israel und Deutschland? 19 mögliche Antworten sind nachzulesen in der Anthologie Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen.

Reden, schweigen

Eine Rückkehr zu völliger Normalität kann es nicht geben. Wie auch? Moritz Rinke, auch er ein Nationalspieler, bringt in seiner Tagebuchcollage das gegenwärtige Dilemma auf den Punkt. Während er mit türkischen Freunden, Fußballern und Autoren, am Rande der Gezi-Park-Unruhen über Menschenrechtsverletzungen der Regierung, über Unterdrückung politischer Andersdenkender, die Diskriminierung der Kurden streiten und diskutieren kann, gelingt ihm Ähnliches in Israel kaum. Rinke, der sich auf beiden Seiten umgesehen hat, in Israel und in Palästina, gesteht resigniert, unfähig zu sein, mit Worten vermitteln zu können. Vor 50 Jahren noch machte einzig das »Verbrechen der Väter und Großväter« sprachlos, nun überschatten zusätzlich die Differenzen über die Politik der israelischen Regierung den Dialog. Das Große herrscht über das Kleine, die Geschichte domoniert das Private. Menschen begegnen sich im Sport und im Alltag, reden über vieles, aber schweigen auch und verschweigen.

Stumm bleiben oder Worte finden; um diesen Nukleus drehen sich mehr als eine der hier versammelten Texte. So erzählt Sarah Stricker eine amüsante Liebesgeschichte im Woody-Allen-Stil. Der junge Mann aus Deutschland bleibt im Land seiner israelischen Geliebten zunächst wortkarg und zurückgezogen. Er möchte immer nur über sein Schuldigkeit sprechen, selbst bei Dingen Verantwortung übernehmen, die mit Deutschen nichts zu tun haben. Als er merkt, wie locker und mit wieviel Humor die Freundin mit allem umgeht, schlägt er ins andere Extrem. Der Holocaust habe doch auch sein gutes gehabt, verrät er des Nachts der Frau, denn sonst wäre er nicht nach Israel gekommen und hätte sie nicht kennengelernt. Die Deutschen haben ein Problem: sie scheinen nicht fähig zu sein, das richtige Mittelmaß zu finden. Doch gerade die Mitte, so Stricker, sei nötig im diffizilen Gleichgewicht zwischen Deutschen und Israelis.

Die einzelnen Beiträge dieser Anthologie schlagen eine Brücke von persönlichen Annäherungen im Hier und Jetzt (wie in der Geschichte von Sarah Stricker) über nachdenkliche, autobiografische oder mit dem Gestus des Autobiografischen versehene Betrachtungen (wie die von Moritz Rinke oder die berührende Familien- und Selbstbefragung von Eva Menasse) bis hin Texten, die mit dem Blick in eine mögliche Zukunft die fiktionalen Mittel der Literatur ausschöpfen, dabei mitunter phantastische, ja, groteske Züge annehmen.

Nicht alle Erzählungen, Essays und Reportagen bewegen sich auf qualitativ gleich hohem Niveau. Aber alle bedienen sich einer unprätentiösen Sicht, verstecken sich nicht hinter Floskeln und vermeiden plakative deutsch-jüdische Klischees und Perspektiven. Sie regen an, das Bild der deutsch-israelischen Befindlichkeit neu auszurichten und und den eigenen Blick nachzuschärfen »in einer gemeinsamen Gegenwart, in der Vergangenheit immer präsent ist, ohne das Nachdenken über die gemeinsame Zukunft zu blockieren«, wie es Frank Walter Steinmeier in seinem Grußwort zum Buch ausdrückt. Seine Worte mögen staatsmännisch-diplomatisch und gestelzt klingen, wahr sind sie trotzdem und wert, mit Leben gefüllt zu werden.

Nicht vergessen, feiern gehen

Tausende junge Israelis haben Berlin zu ihrer zweiten Heimatstadt gemacht; Tanzen und Feiern ist für sie Teil ihres Alltags. Genauso selbstverständlich feiern Tausende Deutsche alljährlich in Tel Aviv. Auch Norbert Kron, zunächst mit großer Hemmung, wie er gesteht:

Tel Aviv, die viel gepriesene Partystadt. Als ich das erste Mal nach Israel fuhr, hatte ich beim Mittanzen ein bisschen weiche Knie. Wo ich auch hinkam, hatte ich das Gefühl, über meinem Kopf schwebt ein riesiges Schild, auf dem steht: Achtung, Deutscher! Damals habe ich gedacht, jeder erkennt in mir sofort den Abkömmling einer Familie, in der es auch Nazis gab. Wie viele Deutsche hatte ich noch nie einen Israeli oder Juden im Alltagsleben kennengelernt. Und in den Medien geht es beim Thema Israel fast immer um den Holocaust. Oder um den Nahostkonflikt und die Frage, wie wir Deutschen uns dazu stellen sollen. Und dann habe ich in Israel immer mehr Menschen getroffen und festgestellt: Das Verhältnis ist in Wirklichkeit viel entspannter.

Die Popkultur verbindet die Menschen in Israel und Deutschland inzwischen mehr als die Geschichte der Shoah. Hier geht es nicht um »entweder oder«, nicht um »erst dies, dann das«. Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen fordert auf zu simultanem Handeln, dazu, das eine zu tun ohne das jeweils andere zu lassen. Nur in dieser Gleichzeitigkeit liegt der Schlüssel zum selbstverständlichen Umgang. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, wie die Geschichten zeigen. Aber sie belegen auch, dass der steinige Pfad längst erfolgreich beschritten und freigeräumt wird. Eine neue Lässigkeit hält Einzug in die private, menschliche Begegnung; trotz oder vielleicht gerade wegen staats- und regierungspolitischer Meinungsverschiedenheit. Besonders auffällig ist, dass gerade viele der israelischen Autorinnen und Autoren die Schrecken der Shoah nicht mehr als einen zertrennenden Schnitt, sondern als verbindende Klammer betrachten. Den Mord an den Juden Europas sehen sie nicht mehr als einen nur auf Deutsche und Israelis eingeschränkten Teil der Geschichte, sondern als Teil der universellen Geschichte, die alle Menschen auf der Welt angeht. Darin ruht eine historische Chance für die »dritte Generation«; sie kann ohne zu vergessen gleichzeitig feiern und leben. Davon geben die versammelten Texte Auskunft.

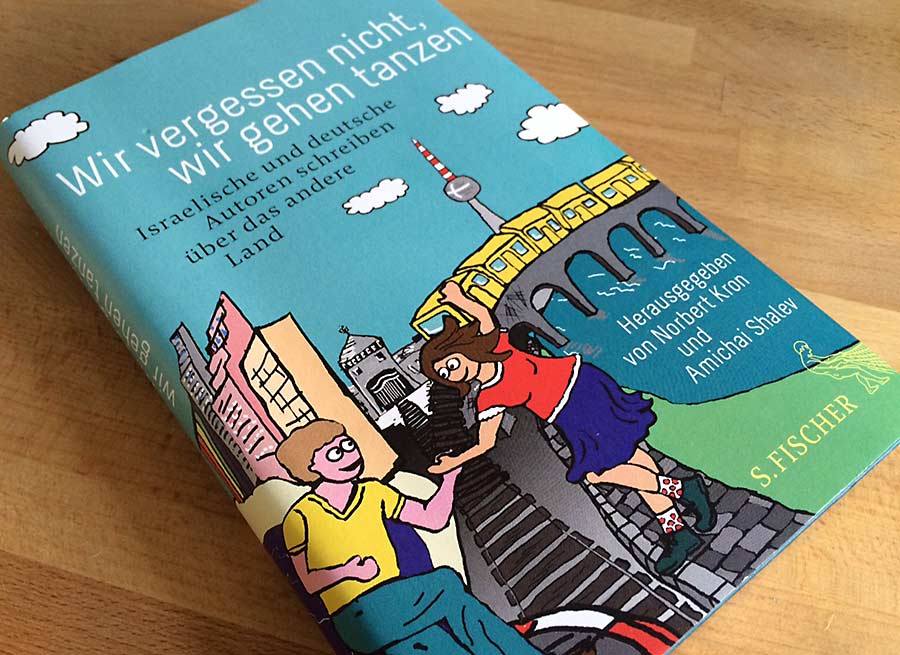

Weil dieses Buch zeitgleich in einer deutschen und einer hebräischen Ausgabe erscheint, in einem israelischen und einem deutschen Verlag, ist die Voraussetzung geschaffen für mehr als nur einen literarischen Dialog zwischen beiden Ländern. Da ist es auch zu verschmerzen, dass nicht alle versammelten Geschichten literarisch gleich überzeugen können und der Umschlag vielleicht ein wenig zu kitischig-bonbonfarben geraten ist. Wichtig und lesenswert ist das Bändchen auf seine Art allemal.

Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen

Wir vergessen nicht, wir gehen tanzenIsraelische und deutsche Autoren schreiben über das andere Land

Herausg. von Norbert Kron und Amichai Shalev

Aus dem Hebräischen von Barbara Linner

Gebunden, 320 Seiten

Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2015

P.S.: Ich kenne Norbert Kron persönlich. Er ist ein von mir sehr geschätzter Kollege beim rbb-Fernsehen. Deshalb ist diese Buchempfehlung mit besonderer Sympathie verfasst, aber keine Gefälligkeit. Das möchte ich hier ausdrücklich betonen.

Mehr Informationen über die Autorennationalmannschaft Deutschlands gibt es unter autonama.de und bei der DFB-Kulturstiftung.