Es muss einer den Frieden beginnen

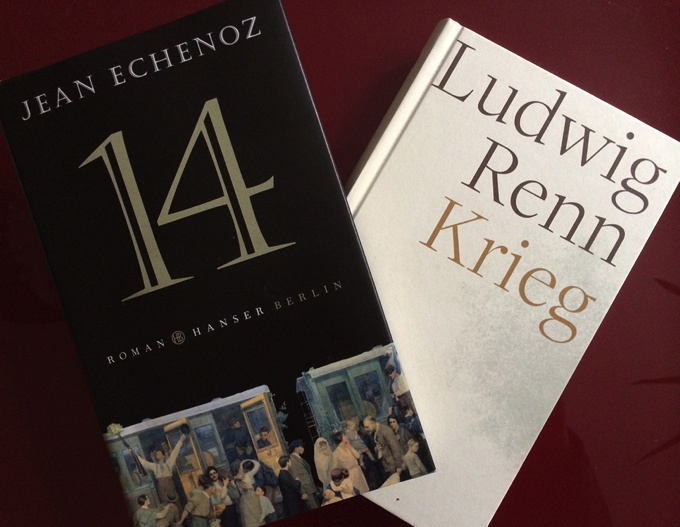

Zwei Bücher zum Ersten Weltkrieg. Zwei Romane, parallel gelesen. Ein neuer aus Frankreich (Jean Echenoz, 14) und ein älterer aus Deutschland (Ludwig Renn, Krieg). Ein kleines Experiment mit nachhaltiger Wirkung.

Es geht hier nicht um einen Wettstreit, bei dem am Ende der bessere Roman über den Ersten Weltkrieg ermittelt werden soll. Mir fielen beide Bücher mehr oder weniger gleichzeitig in die Hände, und ich hielt es für eine gute Idee, sie bewußt nebeneinander zu lesen. Beide zeichnen ein eindringliches Bild vom Alltag im Krieg, vom Leben an der Front und in der Heimat; 14 von Jean Echenoz aus der französischen und Krieg von Ludwig Renn aus der deutschen Perspektive. Beide Romane haben mich, jeweils auf ihre eigene Art, sehr gefesselt. So sehr, dass es mir wirklich schwer fällt, für den Leseeindruck die passenden Worte zu finden.

Jean Echenoz, 14

Zunächst Verwunderung; wie soll auf gerade einmal 125 Seiten der Erste Weltkrieg in all seiner Grausamkeit und Unerbittlichkeit geschildert werden? Dann Verblüffung; Jean Echenoz schafft genau das.

Der 1. August 1914, ein sonniger Tag in der Vendée. Anthimes radelt durch die Landschaft, doch seine Tour wird vom Sturmgeläut der Kirchenglocken jäh unterbrochen. Es ist Krieg. Zusammen mit drei Freunden und seinem Bruder wird Anthimes eingezogen, wenige Tage später geht es an die Front. Erzählt wird, wie diese 5 Männer vier Jahre Krieg erleben und wie zu Hause die schwangere Blanche auf ihre Rückkehr wartet.

Echenoz schreibt im Präsens und verzichtet auf ausführliche Beschreibungen. Knapp, neutral und distanziert werden die Ereignisse geschildert, große Zeitsprünge manchmal nur mit einem kurzen Nebensatz genommen. Lakonisch und oft humorvoll wird die Banalität des Soldatenalltags beschrieben. Doch in die Routine und damit auch in den ruhigen Erzählfluss platzen bedrohliche Details, werden Panik und Angst spürbar, Elend und Not. Sentimentalität erlaubt sich Echenoz dabei zu keiner Zeit, allenfalls ein wenig Melancholie. Selbst in den grausamsten Szenen bleibt die Sprache abstrakt und zeichenhaft. Weil nicht ausgemalt, sondern lediglich angedeutet wird, dringt der Text so intensiv zum Leser durch. Das ist als ob bei einem Film auf dramatische Musik, Spezialeffekte und suggestive Schnittfolgen verzichtet würde.

Schlachten und abgeschlachtet werden, monotoner Alltag und Überlebenskampf an der Front; in derart nüchterner Zurückhaltung berichtet, wird die gesamte Dimension des Dramas lebendig. Im gleichen Ton behält Echenoz auch die Auswirkungen des Krieges in der Heimat im Blick. Was hier zunächst wirkt wie immer, verschiebt sich nach und nach in der Wahrnehmung. Es ist ein Leben ohne Männer, nur noch Greise, Frauen und Kinder sind auf den Strassen und Feldern; Kriegsversehrte kehren zwar zurück, aber verstecken sich traumatisiert vor der Öffentlichkeit. Das Leben zu Hause ist auch nicht mehr zu meistern, auch zu Hause ist Front. Und selbst am Schluß, im wiedererlangten Frieden, ist das Ende des Krieges nicht in Sicht.

Ludwig Renn, Krieg

Dieser Roman ist 1928 erschienen und errang ähnlich wie Erich Maria Remarques Im Westen nichts neues schnell Weltruhm. Veröffentlicht hat ihn unter dem Pseudonym Ludwig Renn der frühere kaiserliche Offizier Arnold Vieth von Golßenau. Von den Nationalsozialisten wurde der Roman später verboten und geriet in Vergessenheit

Auch Renn schildert die Geschichte eines einfachen Soldatens, der noch am Tag der Mobilmachung eingezogen und an die Westfront kommandiert wird. Beflissen und gehorsam führt er Befehle aus, bis er zu ahnen beginnt, dass das Grauen keinem höheren Sinn dient. Die strengen Regeln des Krieges werden nach und nach als völlig bedeutungslos entlarvt. Aber die Soldaten machen weiter, müssen weiter machen, bis in den Tod. Befehl ist Befehl.

Den Erzähler verläßt in seiner monotonen Schilderung des Kriegsgeschehens niemals der Ton des Berichterstatters. In der Wiederkehr immer gleicher Ereignisse und Routinen wird die Unmenschlichkeit des Krieges vorgeführt. Auch bei Renn haben Sentimentalität oder gar Kitsch keinen Platz. Stakkatohaft ist die Erzählung, nüchtern, im Stil eines Heeresberichtes, der nichts beschönigt oder ausläßt. Die Gleichförmigkeit ist Absicht, sie ermüdet den Leser, versetzt ihn in jenen Trancezustand, in dem er, wie der Soldat an der Front, alles erduldet, alles erdulden muss. Hier kann nachempfunden werden, wie sich Grausamkeit und Leid über Wochen und Monate hinziehen und unerträglich werden.

Nochmals: ich kann und will hier nicht beurteilen, welcher der beiden Romane besser ist. Sie sind beide, auf ihre Art sehr eindringlich und haben große Wirkung auf mich gehabt.

Vorteil Echenoz: Das Buch besticht durch großen Kunstwillen und adäquate Kunstfertigkeit. Mit seinem kontinuerlichen Wechsel von Tempo und Perspektive und seinem Verzicht auf Sentimentalität schafft es Echenoz, den Leser förmlich einzusaugen. Das Grauen des Krieges, mit all seiner Ausweglosigkeit und Unausweichlichkeit, entwickelt sich im Kopf. Die Distanz des Erzählers und die Reaktionslosigkeit der Protagonisten schaffen Nähe. Das ist paradox; der Roman wird immer besser, je weniger Identifikationsmöglichkeiten geboten werden. Die Wirkung schleicht sich subtil von hinten heran. Daran maßgeblich beteiligt ist auch die außerordentliche Leistung des Übersetzers Hinrich Schmidt-Henkel.

Vorteil Renn: Der Roman lebt von seine Authentizität. Das Erzählte erwächst glaubwürdig aus Anschauung und Erlebnis des Erzählers. Der Leser wird gefesselt, weil er sich immer bewußt ist, hier spricht ein Augenzeuge, jemand der das so erlebt und durchlebt hat. Als Leser spürt man das. Auf der rein sprachlichen Ebene ist Krieg längst nicht so überzeugend und beeindruckend wie 14, aber das tut der Wirkung keinen Abbruch.

Unterm Strich: Leichte Vorteile bei Echenoz und 14 gegenüber Renn und Krieg; aber beide vermitteln auch heute noch, wie der Mensch in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, alle Würde und Individualität verloren hat.

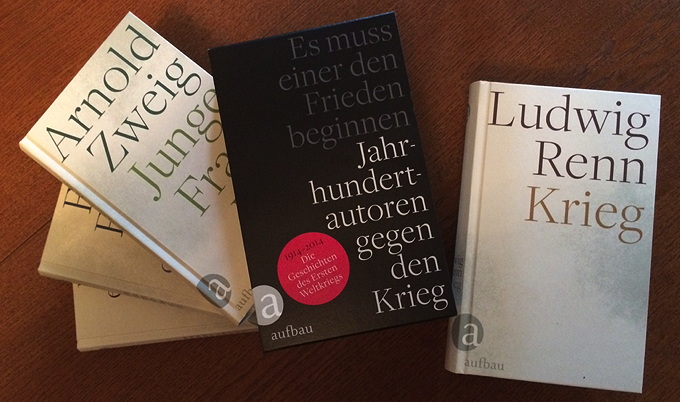

Krieg übrigens ist einzeln erhältlich oder in einer kleinen Kassette mit zwei weiteren Augenzeugenberichten und einer Anthologie. Der Aufbau-Verlag hat sie unter dem Titel Es muss einer den Frieden beginnen gebündelt. Neben Renn sind vertreten: Arnold Zweig mit Junge Frau von 1914 und Egon Erwin Kisch mit Schreib das auf, Kisch! Ein Kriegstagebuch. Im vierten Band sind weitere Texte und Textausschnitte zum Ersten Weltkrieg gesammelt; unter anderem von Hans Fallada, Lion Feuchtwanger, Rosa Luxemburg, Erich Maria Remarque, Anna Seghers, Bertha von Suttner, Georg Trakl, Kurt Tucholsky und Friedrich Wolf.

Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel

Gebunden, 128 Seiten

Berlin: Hanser Berlin 2014